不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

資産維持の相続対策と税務コンサルの相談室

皆様も相続対策に関して、今後どの様な対策を取ればよいか、色々とお考えの事と思います。相続対策は大きく分けて3つの一般的な考え方に沿って進めるべきであると言われています。ここでは、今迄の原則とこれからの時代に対応する考え方を簡単にご紹介させて頂きます。詳しくは相談フォームよりご連絡頂ければ、相続戦略の構築のお手伝いをさせて頂きます。

事前対策による安心・家族とのコミュニケーション

充実したライフスタイル

1. 節税対策の視点を「単発」から「継続」に

従来の相続税対策は、相続発生時点での評価額を下げる方法が中心でした。例えば、貸家建付地評価の活用や生命保険の非課税枠利用などです。

しかし、少子高齢化・人口減少・空き家増加といった環境下では、相続後も持続的に収益を生み続ける資産構造が重要になります。

-

資産管理会社の活用による所得分散と税負担軽減

-

将来的な売却や組み換えを視野に入れた保有ポートフォリオの最適化

-

高稼働率を維持できる立地・用途への再投資

2. 納税資金対策を「手元流動性の確保」から「資金創出力の確保」へ

かつては、生命保険や定期預金で納税資金を準備するのが主流でした。

しかし、今は低金利と物価上昇が同時進行しており、資金を“眠らせて”おく戦略は価値を減らす危険があります。

-

納税資金を生み出す収益不動産の確保

-

不動産の一部売却による計画的な資金化シナリオ

-

適切な融資枠の確保と金融機関との事前交渉

3. 資産承継対策を「相続」から「事業承継」へ

不動産や事業性資産を相続する場合、単に名義を変えるだけでは経営が継続できません。

これからは、**「資産を引き継ぐ」ではなく「経営の仕組みを引き継ぐ」**発想が必要です。

-

資産管理法人や持株会社を活用した承継スキーム

-

次世代への経営教育・意思決定権の移譲計画

-

将来の市場変化やリスクに備えた事業計画書の共有

相続対策は、節税だけを目的にする時代から、「相続後も安定して資産を守り育てる時代」へ移行しています。

そのためには、税務・法務の専門知識だけでなく、不動産経営や資産運用の視点を持った総合戦略が不可欠です。

相続は一度きりのイベントですが、資産承継は世代をまたぐ長期戦です。

今の判断が、10年後・20年後の家族の資産構造と生活基盤を大きく左右します。

相続対策と聞くと、どの様なことを思い浮かべますか。相続税額の節税方法のあれこれとか、資産維持の為の土地活用による借金とか、法人の活用による様々な節税テクニックとか、色々と情報が飛び交っています。

税金を支払うことに対する嫌悪感が、恐れとなっている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。相続対策の基本は、ご所有されている財産全てを、次の世代に残そうとすると、相続開始前に残念な結果になることが、最近の市場動向から多くなってきていることは、マスコミなどを通じご承知のここと思います。

相続税納税額計算から、資産価値以上の無理な借入の計画も未だに跡が立ちません。相続対策で一番重要なことは、遺産分割をどの様に分けて次の世代に託すかです。

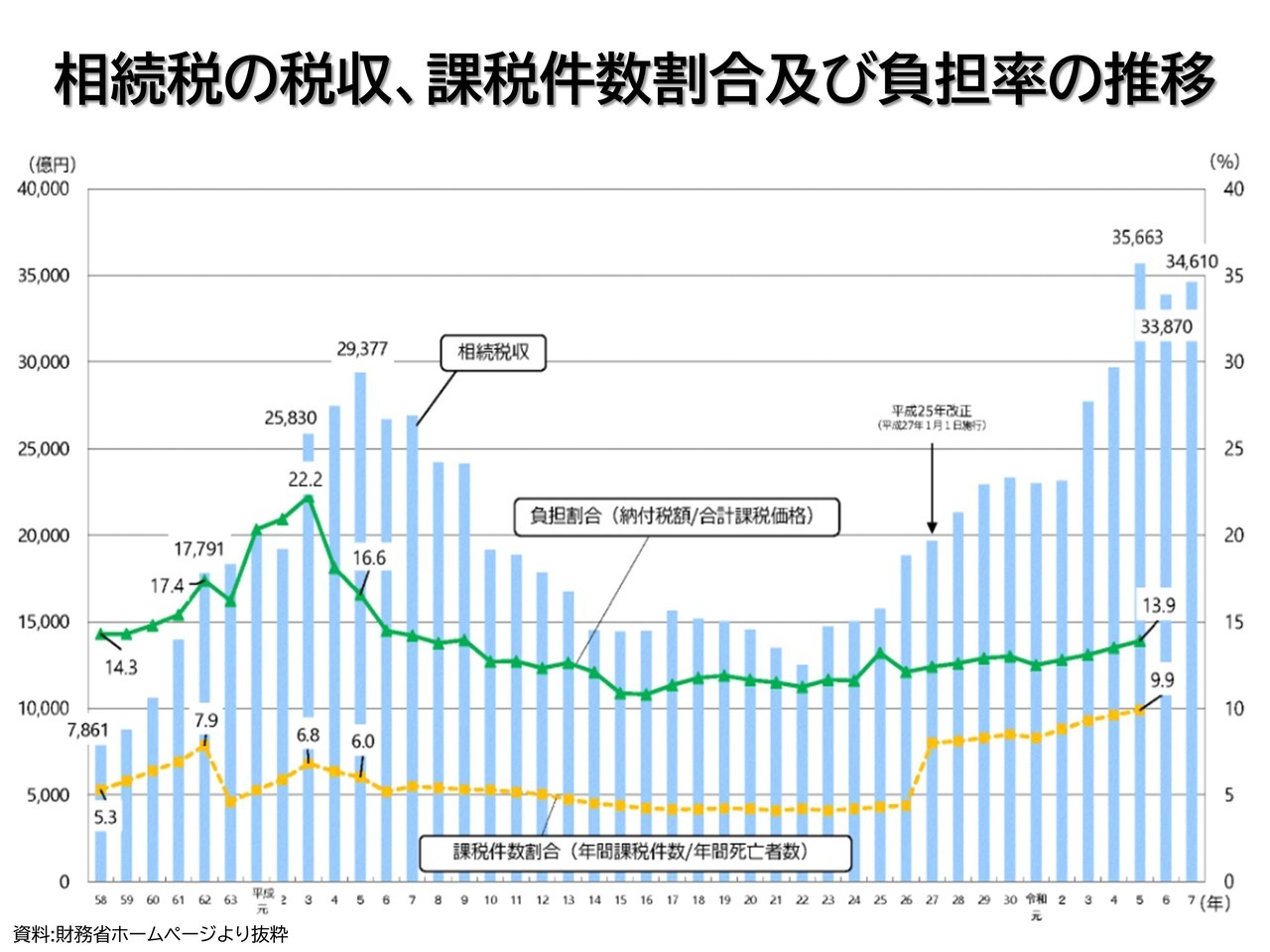

今迄の経済・市場動向が、これからも続くとは限りません。また、少子高齢化が進行する将来において相続税は、更に厳しい条件で今後も改正されるものと思います。

平成27年の相続税改正は、国内経済を維持するのが厳しい状況であることと、納税環境を今後も維持できるシステムが、動き出しているのが現在の状況なのではないかと思います。平たく言えば、取れるとこから取っておかないと、厳しい状況を改善出来る、有効な手立てが思い浮かばないのかもしれません。資産家にとっては、たまったものではありません。

しかし、国内の生産人口は年々減少傾向を示していますので、コンパクト社会が進行する事は間違いない事実であり、資産維持の戦略は更に難しい環境へ進むものと考えます。

このような環境下で、相続対策を行う前には、必ず相続人との協議を進めて方向性を共有することが大切です。将来の予測を加味した、相続対策の計画を、次の世代を含めて実行することが、遺産分割が比較的にスムーズにいく一つでもあります。

あまり安易な考え(語弊がありますね)での行動はせず、慎重に計画を進めていくことが大切です。慎重に進めるという意味は、所有者が持つ責任を相続人に理解してもらい、資産リスクの分析の大切さと資産維持上の対処方法を、相続人対して共有しながら進めるということです。

不動産を取り巻く環境は昔と違い、今迄のような考え方では、相続対策は通用しなくなってきています。税金対策を提案してくる会社の考え方を、客観的な視野で捉えて鵜吞みをしないことです。

相続対策を提案する建築会社のそれぞれの事情もあり、税金対策になってはいると思いますが、将来発生するリスクとリスクの対処方法迄を説明する会社は少ないのが現状です。

この対策案がどの様なリスクを含んでいるかを説明ををしてくれると、方向性が出せるのですが、中々、その様に説明してくれる会社はすくないのが残念なところです。

(※注 中には、クライアントの事を考えた提案を行う会社も少なからずいます。)

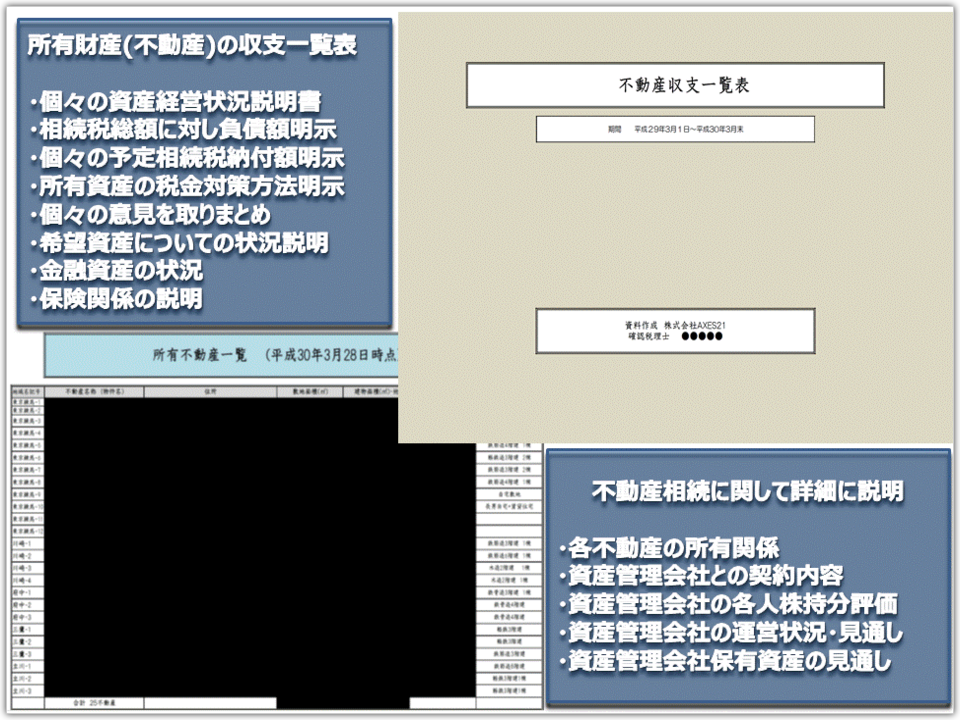

遺産分割の進め方について、まずは議長役をかっていただき、資産全体についてご家族に、分かり易く説明を行って下さい。

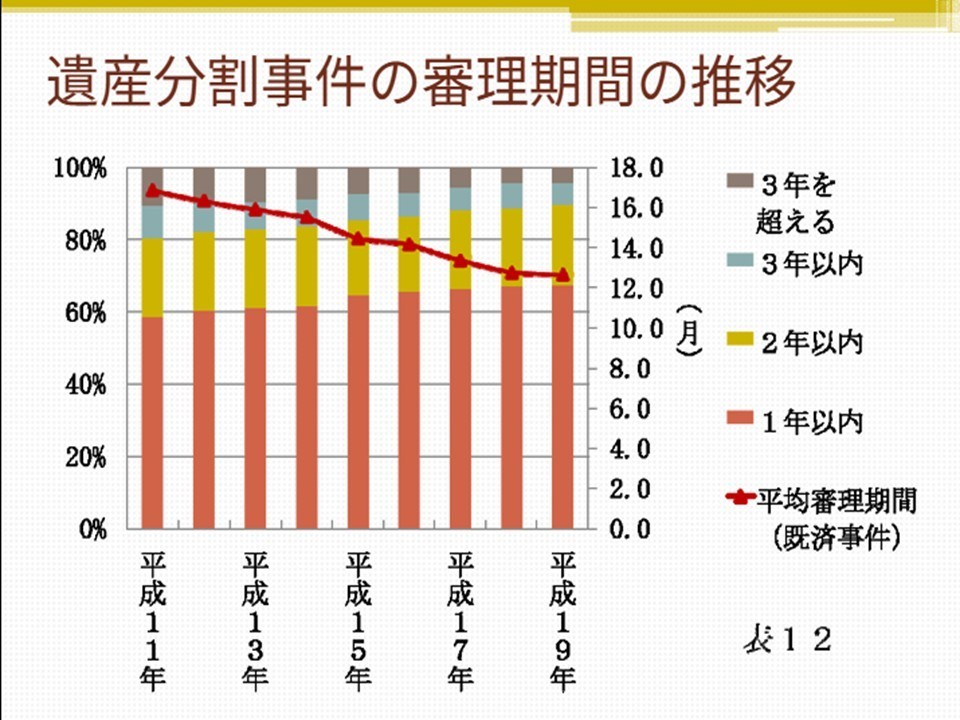

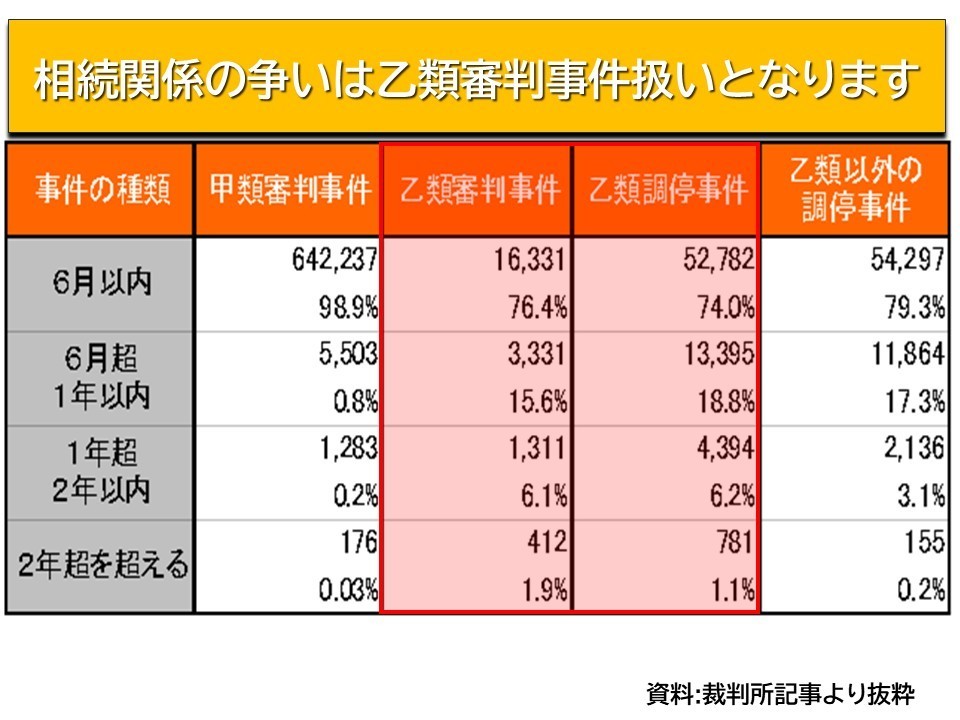

左の図は、遺産分割事件の係争期間ですが、遺産額が大きくなるほどに時間がかかる傾向です。2015年には相続税の大型改正に行われ、年々相続納税者が増加しています。

今後も遺産に関わる、揉め事は増加する一方と考えます。その為にも、事前対策を行うことが重要になってきます。お盆・正月などの時間を活用して説明を行うことが、自然でスムーズに状況を理解して頂けます。

資産運用についての説明サポートなど、資料作成・説明方法について専門家同席の上アドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います

事前に説明しておく内容について

- 資産運用の方向性をどの様に工夫して行っているか

- 不動産・金融資産等の直近の現状報告

- 資産維持に必要なサポート業者の一覧と特徴

- 各契約書関係について

- 遺産分割案についての考え方

中々、事前説明を行うのは難しい状況もあると思いますので、その為に自筆遺言書を作成しておくことも、検討して頂きたいと思います。

年一回、金融資産の内訳リストを作成し見直しします。

年一回、不動産内訳リストを作成・見直しします。

年一回、金融機関借入残高リストを作成し見直し

遺産分割をスムーズに進めるためには、まず遺産全体の全貌を「見える化」し、相続人全員が現状を正しく理解することが不可欠です。

現金・預貯金、生命保険、不動産、株式・有価証券、その他の財産について、その概要と金額を明示すると同時に、それぞれが持つリスクと将来への影響を分かりやすく説明します。

1. 資産別説明とリスク共有

-

現金・預貯金

→ 流動性は高いが、インフレによる価値目減りリスクがある。 -

生命保険

→ 受取人が指定されている場合、遺産分割の対象外になるケースもあるため事前確認が必要。 -

不動産(自宅・アパート・マンションなど)

→ 維持費、固定資産税、修繕費用のほか、空室リスクや賃料下落リスクがある。 -

株式・有価証券

→ 市場変動リスクや売却タイミングによる価値変動。 -

その他資産(貴金属・美術品など)

→ 評価額の算定が難しい場合があり、分割方法に工夫が必要。

2. 生活維持の視点からの資産説明

これからの人生で、どの資産が日常生活の維持に必要なのかを、相続人全員が理解できるよう説明します。

「なぜその資産が必要なのか」を明確にすることで、感情的な対立を減らし、合意形成を早める効果があります。

3. 配分理由の説明は「配慮の証」

相続人はそれぞれ家庭を持ち、生活環境や経済状況が異なります。

配分方法を決める際は、**「なぜこの配分になるのか」**という理由を丁寧に説明し、家族全員が納得できるよう配慮することが重要です。

4. アパート・マンション相続の特有リスク

収益不動産を相続する場合は、以下の説明が欠かせません。

-

借入金の残高、金利条件、返済期間

-

賃貸借契約の内容(家賃、契約期間、更新条件)

-

空室率や今後の稼働率見通し

-

修繕計画の有無と費用負担額

また、もし相続発生時に売却や借入返済が必要になった場合、誰がどの程度の税金負担を負うことになるのかも具体的に試算して説明します。遺産分割は、単に財産を分ける作業ではなく、家族全員の将来の生活設計を共有しながら行うプロジェクトです。

- 分割予定財産の状況を説明する

- 平均寿命から存続期間の説明(対策猶予期間)

- 相続人其々の事情を考慮した分割案提示

- 借入等の状況説明をする(支払い状況と見通し)

- 相続税納税額について説明する

- 各相続人からの意見まとめを行う

- 今後の対策等方針について説明をする

- 法人所有場合、経営状況の説明をする

相続人が揉めやすい典型パターンとその回避策

5. 情報不足による不信感

-

典型例

相続財産の全貌が不明確で、一部の相続人だけが情報を握っている場合、他の相続人は「何か隠しているのではないか」と疑念を抱きます。 -

回避策

相続財産目録を作成し、金額・所在地・評価額・契約状況などを全員に開示。

可能であれば、公正証書化や専門家立会いでの説明会を実施すると透明性が増します。

6. 不動産の分割方法をめぐる対立

-

典型例

アパートや自宅など、分割が難しい資産は「誰が使うか」「誰が売るか」で揉めやすい。特に居住中の家族とそうでない家族の利害が衝突します。 -

回避策

事前に**換価分割(売却して現金分配)や代償分割(取得者が他の相続人に金銭を払う)**のシミュレーションを行う。

将来の維持費や収益性も含め、数字で比較して判断できるようにします。

7. 借入金や債務の存在

-

典型例

賃貸物件にローンが残っている場合、相続人全員が債務を引き継ぐ可能性があるにもかかわらず、その重さが事前に共有されていない。 -

回避策

借入金残高、返済スケジュール、担保設定状況を明確にし、**「債務も財産の一部」**として説明。

特に、債務の返済原資が家賃収入で賄えるのか、将来的に持ち出しが必要なのかを試算しておく。

8. 感情的な過去のしこり

-

典型例

過去の援助額や兄弟間の不平等感など、数字では割り切れない感情が表面化し、議論がこじれる。 -

回避策

感情面は数字で直接解決できないため、**中立的な第三者(弁護士・税理士・不動産コンサルタント)**を交えて話し合いを行う。

「財産分割」と「感情整理」を分けて進めることで、解決が早まります。

9. 税金負担の不公平感

-

典型例

資産の種類によって相続税評価や将来の売却益に差が出るにもかかわらず、同額評価で分けようとして不満が生じる。 -

回避策

各相続人の税負担シミュレーションを行い、実質的な負担額を考慮した配分を検討。

特に収益物件を引き継ぐ場合は、今後の税務処理まで見据えて説明します。

相続は「お金の話」であると同時に、「人間関係の話」でもあります。

揉め事を避けるためには、

-

情報の透明化

-

数字に基づく冷静な比較

-

中立的立場の専門家の活用

この3点を押さえることが何より重要です。

相続における説明責任と合意形成の重要性

相続に際しては、各相続人がそれぞれ異なる考えや立場を持っていることを前提に話を進める必要があります。

そのため、所有者や遺産分割を主導する立場の方は、まず相続人の意見や考え方を尊重しつつ、

「こうすれば将来の生活環境が変化しても、資産力で乗り切ることができる」

といった具体的な道筋やシミュレーションを分かりやすく提示することが重要です。

また、各相続人から出た意見も積極的に参考にし、配分や運用方針に反映させることで、平等性と納得感を高めることができます。

所有者の説明義務と将来リスクの共有

現状の資産構成や評価額を正確に把握したうえで、

-

なぜこの配分になったのか

-

これからの社会で資産を維持するために必要な方向性は何か

を相続人全員に説明することは、所有者の義務と言えます。

特にこれからの時代は、資産を守るために必要なスキルや知識を相続人にも共有し、

不足している部分をどのように補っていくかまで示すことで、分割後のトラブルを大幅に減らすことができます。

維持すべき資産と組み換えるべき資産の明確化

相続の場では、資産の中でも長期的に維持すべき資産と、組み換えや処分を検討すべき資産を明確に区別することが重要です。

これを説明する際には、所有者が資産の将来性や市場環境を踏まえて理由を説明し、相続人全員が理解できるようにします。

特に賃貸アパートなどの不動産は、

-

固有の特性が将来の変化を助けるケース

-

逆に経営上の重荷になるケースの両面があり、これらを正しく理解した上で運用方法を提案することが不可欠です。

固有特性の理解と、それを生かすための運用方針を共有できれば、遺産分割後の不満や経営トラブルは大幅に減少します。

資産規模別の相続対策とプライベートカンパニー活用の重要性

相続税対策を行う際には、まず資産規模と資産背景の正確な把握が不可欠です。

資産の中には、長期的に維持すべき資産もあれば、見直しや改善が必要な資産もあります。

そのため、最初のステップとして資産診断を行い、

-

見直すべき資産

-

改善すべき資産

-

組み換えや処分を検討すべき資産

を明確にします。

この診断結果を基に、相続戦略マップを作成し、「見直し」「改善」「遺産分割」「納税資金の確保」までを一貫して計画に落とし込むことが重要です。

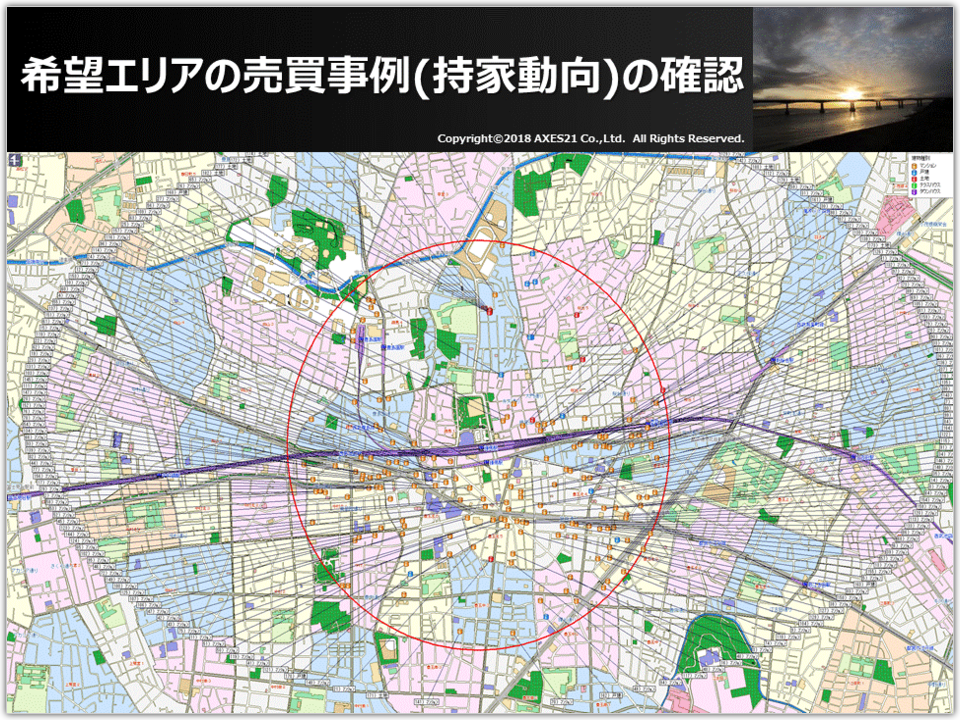

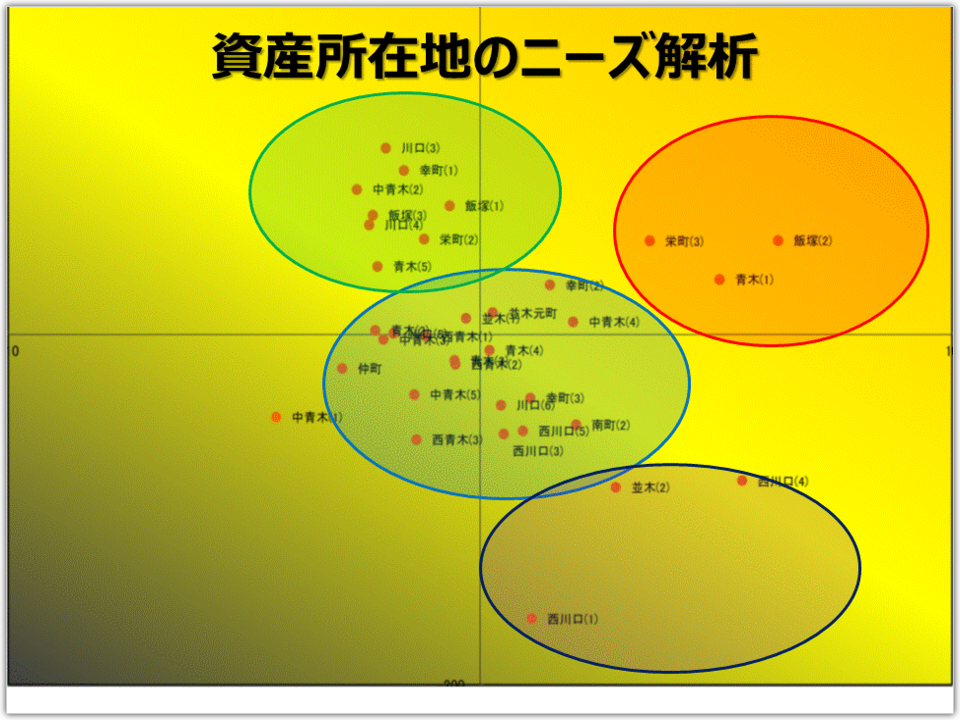

1. 地域的集中リスクの把握

同じ地域内に資産が集中している場合、その地域特有の経済変動や人口動態の影響を受けやすく、

結果として大きなリスクを抱える可能性があります。

このため、資産の収益力とリスク分析を行い、リスクに対応できる資産構造かどうかを財産診断で確認します。

2. 対策判断の基準

相続対策において最も重要なのは、

-

収益力をどの程度改善できるか

-

その収益力を長期的に維持できるか

です。

この基準を明確にし、相続人との情報共有を進めることで、対策に対する理解と協力を得やすくなります。

特に数字や将来予測を用いた説明は、相続人の納得感を高め、対立を防ぐ効果があります。

3. 相続人が喜ぶ計画づくり

相続人にとって「納得できる計画案」を作成することは、相続対策の成否を左右します。

計画には実行の概要まで含め、

-

なぜこの対策が必要か

-

どのような効果があるか

-

各相続人にどのようなメリットがあるか

を明確に伝えることが重要です。

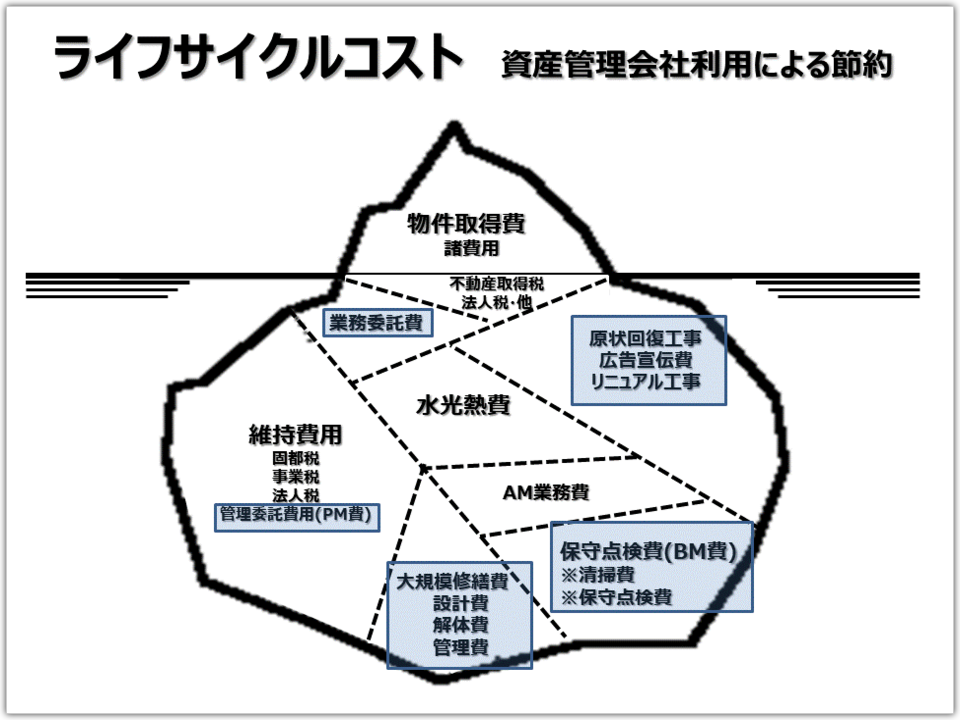

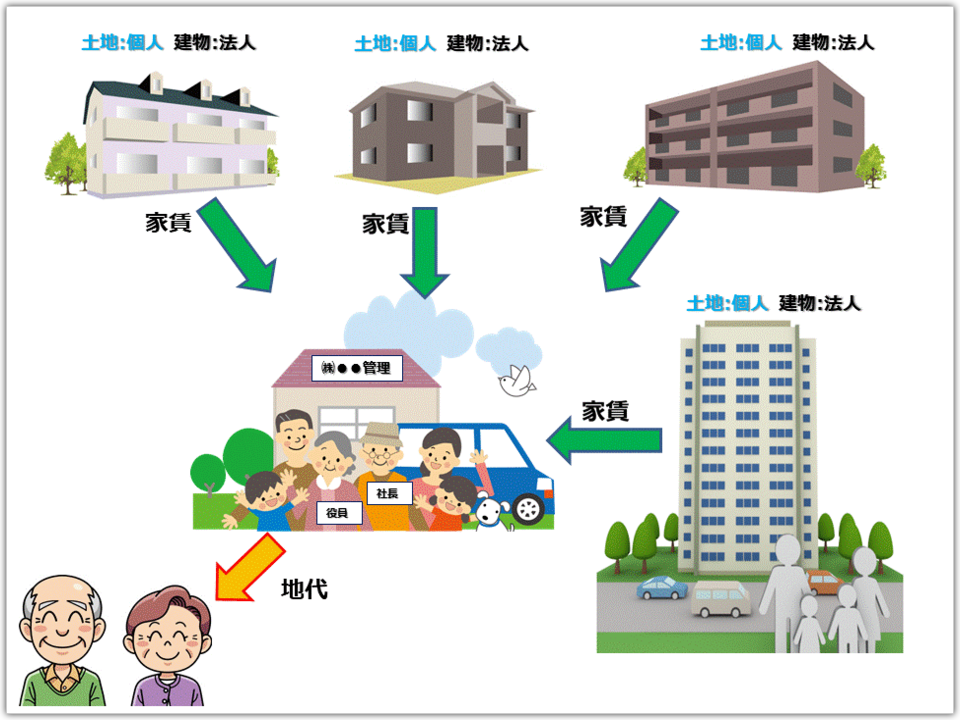

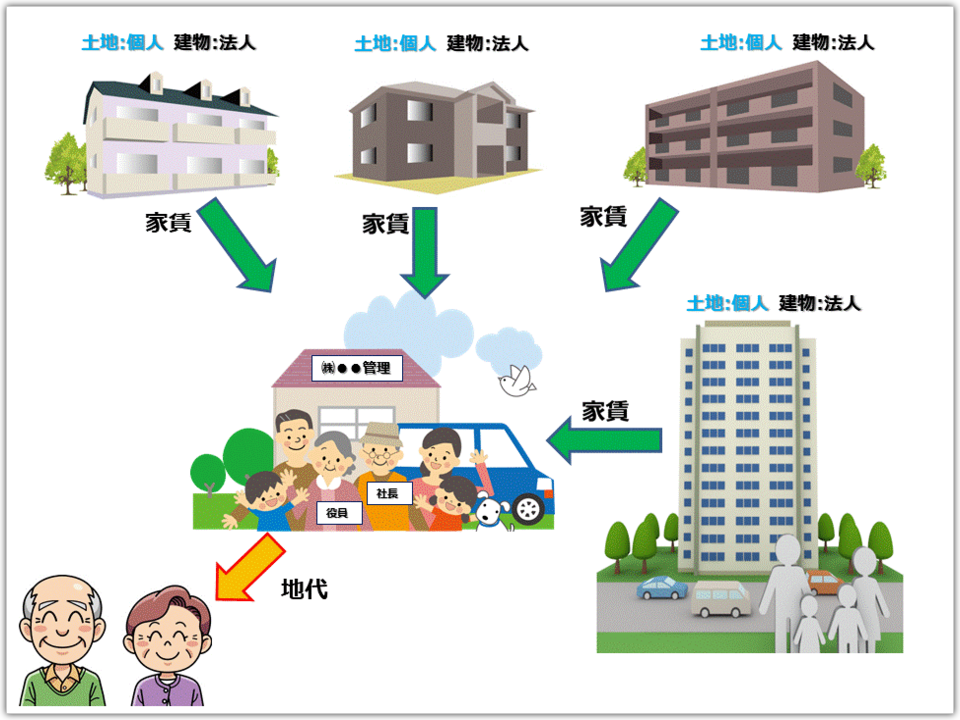

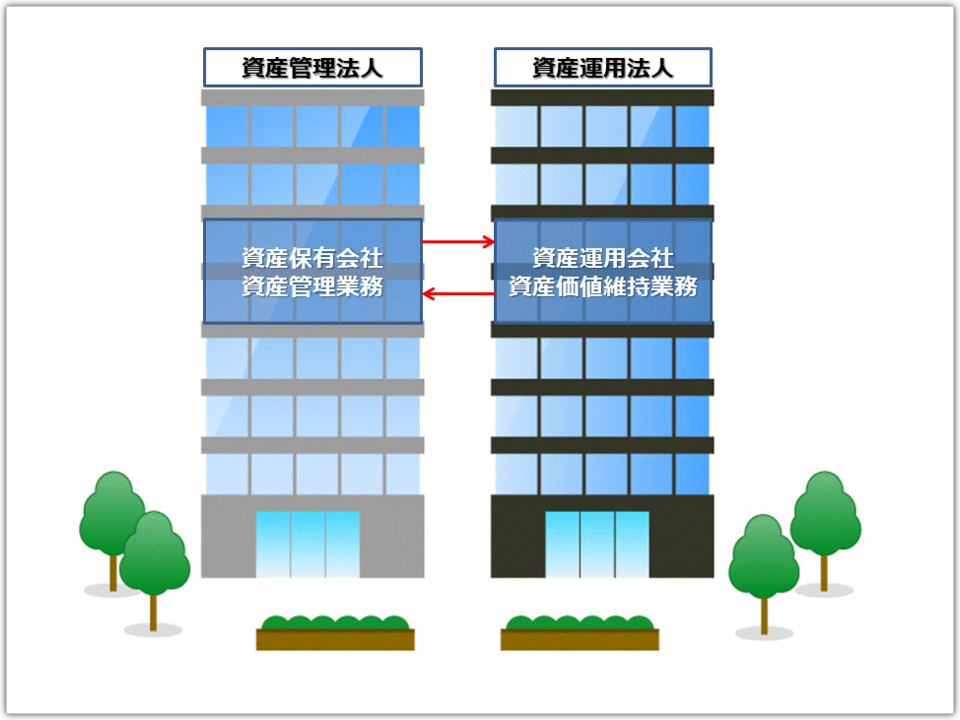

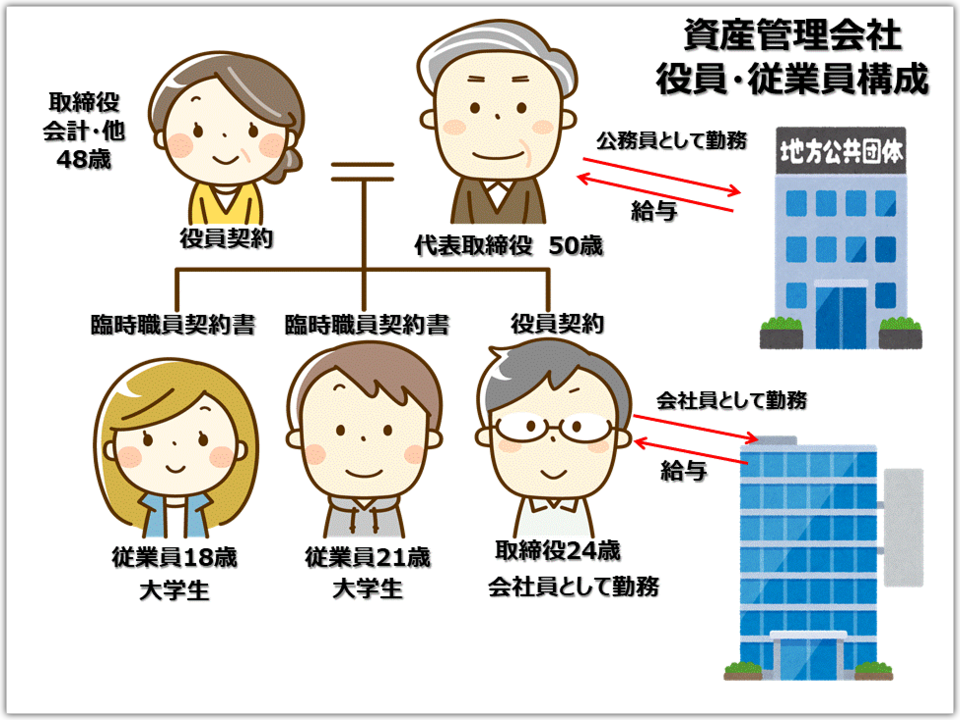

4. プライベートカンパニー活用

資産規模によっては、**資産管理会社や資産運用会社(プライベートカンパニー)**を設立し、

-

所得分散

-

業務分散

-

会社への内部留保

を行うことが有効です。

この仕組みにより、会社を通じて資産を購入し、将来的にその売却益や資金を納税資金として活用することも可能になります。

また、法人所有に移行することで、資産防衛力や事業継続性を高める効果も期待できます。

自宅敷地、貸家建付地、借地など、敷地の利用形態によって資産の評価方法(現在価格)は大きく異なります。

例えば同じ面積の土地であっても、

-

自宅用地として利用している場合

-

賃貸物件が建っている場合

-

借地権が設定されている場合

では、評価額の算出方法や市場価値に差が生じます。

市場が求める資産形態であれば、所有者の希望価格と市場価格の差は比較的少なく、売却や活用もスムーズに進みます。

しかし、市場ニーズと資産形態が一致していない場合、資産価値(評価額)と実際に成約できる価格(ニーズ価格)に大きな乖離が生まれることがあります。

財産診断を行う意義

こうした状況を正しく把握し、資産を**最も有効に活用できる方法(最有効使用)**を検討するためには、財産診断が有効です。

財産診断を行うことで、

-

現状の評価額と市場ニーズ価格との差の可視化

-

資産形態ごとの将来性と収益性の比較

-

活用方法の選択肢(売却・建替・転用・組換えなど)の明確化

が可能になります。

単なる評価額の確認ではなく、資産のポテンシャルを最大化するための判断材料として、財産診断は非常に重要なプロセスです。

相続対策は「資産の方向性」を固めることから始まる

相続対策の目的や目標が明確でない場合は、まず資産の方向性を固めることから始めることをお勧めします。そのためには、

-

資産がどのような経緯で取得・建築されたのか

-

これまでどのような役割を果たしてきたのか

-

今後、市場変化の影響を受けたときにどれだけ対応力があるのか

を確認することが重要です。

この初期診断については、当社のご相談フォームからご連絡いただければ、現状確認から方向性策定までお手伝いいたしますのでご安心ください。

価値観と市場変化は「待ってくれない」

かつては数年単位で変わっていた価値観や判断基準も、今では急速に変化しています。

一度先送りした時間は、後から取り戻すことが難しい時代です。

「思い立ったが吉日」という言葉の通り、早めの着手こそが成果への近道になります。

今の決断が未来を創り上げ、その結果は必ず資産の形として残ります。

相続対策は「未来のビジネス」

相続対策とは、現在の資産価値を将来まで確実に残していくことであり、これは事業経営と同じです。

ただし、戦略を立てただけで満足してしまっては、本当のスタートには立っていません。

着実に前へ進むためには、計画の実行に踏み出す覚悟が必要です。

特に資産管理会社への資産移行などは、法務・税務・金融の複雑な手続きを伴い、労力や時間、場合によっては一時的な負担も発生します。

しかし、この壁を乗り越えた先には、先手を打った節税効果と資産保全の成果が待っています。

協力体制が成功のカギ

効果的な相続対策には、ご家族の協力と専門家(税理士・司法書士・不動産コンサルタント等)の連携が不可欠です。

私たちは、皆さまがご満足いただける結果を得られるよう、実行まで一貫してサポートいたします。

資産立地のニーズとの乖離部分を解析、資産の方向性を示唆

資産の現状分析は、単に数字や指標を並べるだけでは不十分です。

本当に重要なのは、その資産がどのような変化要因の影響を受け、どの方向に向かっているのかを時系列で把握することです。

この流れを可視化することで、資産維持に必要な判断軸が明確になり、今後の戦略が固まっていきます。

先送りは最大のリスク

答えが一つに定まらない不確実な時代において、「どう乗り切るか」は最終的に所有者ご本人の意思にかかっています。

緊急性が見えない課題ほど、人は先送りしがちです。しかし、資産に関する問題は**「気づいたらすぐ行動」**が鉄則です。

残念ながら、その重要性を十分に理解していないケースも多く見受けられます。

市場環境は静かに、しかし確実に変化している

このページをご覧の皆さまは、不動産市場の現状や相続対策の重要性を感じ、行動の必要性を理解されているはずです。

しかし、不動産市場は今、まるで**“真綿で首を絞められる”**ように、緩やかで気づきにくい形で資産価値を削り取っています。

従来型の考え方や運営方法だけでは、もはや相続対策の目的を達成するのは難しい状況です。

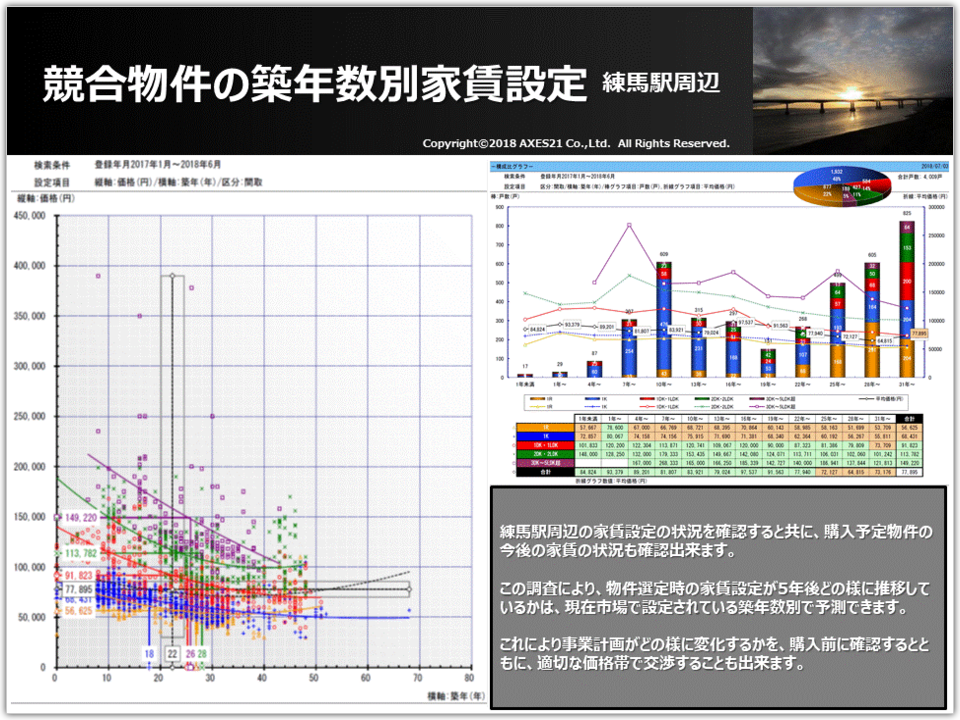

資産価値を維持する時代から、「選ばれる資産」をつくる時代へ

資産価値の維持は、「新しいから安心」という時代ではありません。

需要層を引きつける魅力と、それを持続させる経営戦略こそが価値を生み出します。

かつては築年数が浅ければ入居者を確保できましたが、人口減少・コンパクト社会に突入した今、

「新しいだけの物件」では需要層を満足させられません。

これからも市場には新築物件が供給され続けます。だからこそ、

運営戦略に特化したサービスの構築とブランドの早期確立が不可欠です。

現状分析サポートが「必需品」になる理由

このような背景から、数字だけでは見えない将来のリスクや可能性を読み解く現状分析サポートは、

これからの不動産経営において不可欠な武器となります。

分析は単なる診断ではなく、将来の戦略を描くための設計図です。

「今」を正確に把握しなければ、「未来」を守ることはできません。

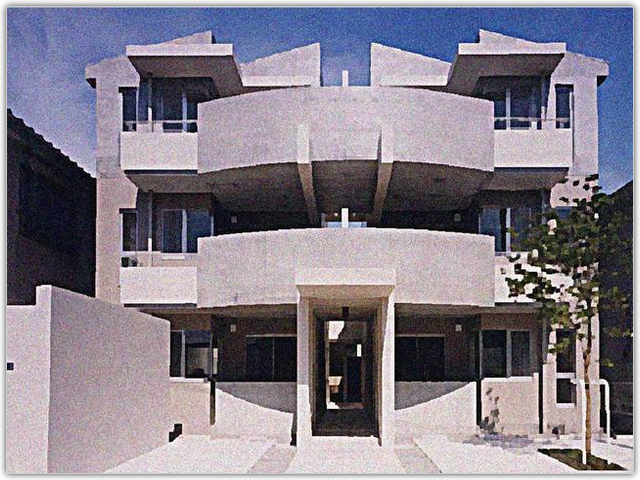

今回ご紹介するのは、資産維持と各種税金対策を両立させた成功事例です。

対象となった物件は、築年数こそ経過しているものの、地域に必要とされ続けるための工夫を随所に施し、今なお存在感を放つファサードを保っています。

単なる不動産所有ではなく、**「地域価値の維持」×「資産価値の向上」**を同時に実現したケースです。

事例のポイント

-

築年数を武器に変える外観・機能改善

周辺環境に調和しつつ、物件の個性を際立たせるデザイン・設備改修を実施。

結果として築古物件でも高い入居率を維持。 -

収益力と安定度の両立

短期的な利益だけでなく、長期にわたって安定収益を確保できるテナント構成・賃貸条件を設定。 -

税金対策を組み込んだ運営設計

固定資産税・相続税・所得税の負担軽減を意識し、資産管理会社を活用したスキームを導入。

これにより、将来の相続時にも現金化や納税資金確保がスムーズに。

専門家が語る「相続対策のツボ」

税金対策はもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは収益力の確保と事業の安定性です。

資産管理会社の活用は、大増税時代における有効な戦略の一つであり、単なる節税だけでなく、資産を“生かし続ける”ための経営基盤となります。

相談コーナーのご案内

本事例の詳細や、相続対策の実務的なポイントは、AXES21の相談コーナーでお答えしています。

ご自身の物件や資産状況に合わせた最適な戦略を知ることが、資産を守る第一歩です。

鉄筋コンクリート造地上3階建

共同住宅 2LDK×6世帯

立地選定・災害リスク分析・需要層分析・収益力分析によるニーズ要望を満たした物件を選択。購入後の資産運用サポートも継続させて頂き、ご満足頂いております。この対策により相続税納税額8500万円を節税することが出来、現在相続税納税額0円を目指して対策を実施されています。退職後は法人の役員就任。

代々、先祖・両親は都心近郊で農業を営んできましたが、市街化と高齢化が進み、農業継続が難しくなってきた時、相続税の改正があり、アパートは数棟所有していましたが、相続税額を計算すると支払できる額でない為、色々と対策を検討していました。これからは資産の組換えを中心に対策を進めていきます。

鉄筋コンクリート造地上3階建

共同住宅3DK+2LDK15世帯

遺産分割を考慮した区分マンション(ベイエリア)を購入、安定家賃収入と将来の分割容易さを考慮しました

収入対策を行う必要が出てきており、管理会社と運用会社の2法人を設立して、運用を開始しています。全てサポートを行っており安心頂いております。

私は埼玉県に居住しております。資産維持対策と相続税対策で土地活用を行うか、資産を組み替えて別の物にするか色々とな湯んでいましたが、子供達と孫にも喜んでもらえる区分マンションを5つ購入しました。自宅の周りも、活用が出来ていないので、今後も色々とお手伝いを頂きたいと思っています。

鉄筋コンクリート造地上3階建

共同住宅 3DK+2LDK 5世帯

納税額を算出後、所有資産の共有担保により1棟マンションを購入。法人化を進める際中に、相続発生しましたが、約1億5千万円を節税に成功。

納税額は相続人全員で200万円前後でした。以前から進めていた法人を設立、金融機関の協力を受け、資産を法人へ移し替えました

資産の利用方法について色々と勉強になりました。自分の土地では、将来的に安定した経営には難しい処があることを知り、その割には相続税納税額はびっくりする金額でした。兄弟全員を集めて、これからどの様にすればよいか家族会議を行い、その際にご協力頂き全員の方向性が決まった段階で両親に話し、対策事業を進めました。進めるのが遅かったら大変な事になっていたと思います。

『資産維持の相続対策コンサル 業務内容』と担当者エビデンス

- 貸宅地(借地)の整理

- 遺産分割協議の基本提案・意見調整業務

- 資産の現状分析業務

- 資産のデュデリ業務(リスク分析・資産価値・PM(建物管理費)・BM(維持管理)・地盤調査・地質調査)

- 財産診断業務 (資産価値確認、物件の問題点ピックアップ、改善計画策定他)

- 資産の市場分析業務

- 資産の見直し戦略構築・売却業務(価格査定・購入希望者探索・引渡業務)

- 所有不動産のテナントリーシング業務

- 資産の経営改善業務 (AM業務)

- 節税対策と収益対策を兼ねた収益不動産の紹介

ご相談の対応エリア

現在のところ、首都圏地域に限定させて頂きます。相談については、全国対応させて頂きます。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除きますが、ご予約による打合せは対応致します)

E-mail info■axes21pm.jp

(スパム防止のため■を半角@に変換して下さい)

お気軽にお問合せください。

本ページおよび関連資料に記載された内容(図表・文章を含むすべての情報)の著作権ならびに一切の権利は、株式会社AXES21 に帰属します。

また、これらの内容については、当社の事前の許可なく、使用・転載・複製・再配布・再出版などを行うことは固く禁じられております。