不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

首都圏の空地・空き家の対策のコンサル相談室

首都圏・東京圏における空き地・空き家問題を、手間なくスムーズに解決へ導くための相談ページです。

このページにたどり着かれたということは、すでに解決への第一歩を踏み出されています。

どうぞご安心ください。空き家対策の専門コンサルタントが、皆さまのご事情に合わせて最適な解決策をご提案いたします。

私たちがお約束すること

-

安心の対応:複雑な手続きや調整もすべてお任せいただけます。

-

迅速な解決:お客様のご要望に応じて、スピーディーに対応いたします。

-

確かな実績:地域に根差した経験と専門知識で、安心してご相談いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

どのようなお悩みでも、私たちが丁寧にお伺いし、最適な解決プランをご提案いたします。

空き地・空き家に関する問題は、一人で抱え込まずに、どうぞ安心してご相談ください。

当社の空き家管理・活用に対する4つの特徴

資産状況に合わせた運用方法のご提案

資産周辺の市場動向により、利用方法の検証を実施して、現状のままで維持するのがベストか・転用して賃貸物件として利用するほうが良いか、売却するほうが良いかをご説明させて頂きます。資産は共有者間の意見調整もご対応させて頂きます。

空き地・空き家資産への最適な対策とは

現在、全く利用していない空き地や空き家を所有している方は少なくありません。

しかし、維持を続けるだけでも 固定資産税や清掃・修繕費用、火災保険など多くのコスト がかかります。

さらに、費用だけでなく、草木の管理や近隣対応といった時間的・精神的な負担 も避けられません。こうした負担を放置すると、将来的な資産価値の低下や思わぬトラブルにつながる可能性があります。

このページで分かること

-

空き地・空き家の維持に実際どのくらい費用がかかるのか

-

管理を怠ることで発生するリスクや不安要素

-

対策を講じることで得られる安心と資産価値の維持

安心してご相談ください

このページでは、空き地・空き家に関する 費用とリスクを分かりやすく解説 し、適切な対策方法をご案内いたします。

「どう対応すればよいのか分からない」というお悩みをお持ちの方も、まずはお気軽にご相談ください。

詳細なシミュレーションや具体的なご提案は、個別に対応させていただきます。

最適な解決策をご一緒に見つけていきましょう。

相談するメリット

空き地や空き家の問題は、考えれば考えるほど方向性が見えなくなりがちです。

そんな時こそ、不動産経営の専門家へご相談いただくことが最も有効な第一歩です。

専門家による空き家対策は、ご相談者様それぞれの事情を丁寧に考慮し、

リスクを抑えながら最適な解決策を導き出すことで、迷っていた方向性が明確になります。

さらに、不動産経営と税務のプロの意見を取り入れることで、今後の維持・活用・処分の判断において、

確かな裏付けと安心を得ることができます。

専門家に相談することで得られるもの

-

迷いがちな問題に対して、明確な方向性が見える

-

リスクを抑えた具体的な解決策を提案

-

経営と税務の両面からの専門的な視点でサポート

-

将来の資産維持・処分における安心感を確保

お一人で悩みを抱える必要はありません。

どうぞお気軽にご相談ください。解決への道筋を、私たちが一緒に描いてまいります。

毎年、必ず必要になる固都税・保険・水光熱費関係

空き家は「使っていないから費用がかからない」と思われがちですが、実際には毎年さまざまな維持費が発生します。

代表的なものは 固定資産税・都市計画税・火災保険・光熱費 であり、さらに除草や清掃など管理の手間や費用も重なってきます。

これらの負担は少しずつ積み重なり、まさにボディーブローのように効いてくるのです。

1. 固定資産税

不動産を所有している限り、必ず納税義務が発生します。

一般的な税率は 1.4% ですが、「住宅用地の特例」によって軽減される場合があります。

例)固定資産税評価額2,000万円の土地+建物400万円(敷地250㎡の場合)

-

更地: 2,000万円 × 1.4% = 28万円

-

小規模住宅用地(200㎡以下): 1,600万円 × 1/6 × 1.4% ≒ 3.7万円

-

一般住宅用地(200㎡超): 400万円 × 1/3 × 1.4% ≒ 1.8万円

-

建物: 400万円 × 1.4% = 5.6万円

合計:約 11.1万円

→ 更地のまま所有するよりも、住宅建物を残しておいた方が およそ3分の1まで負担が軽減 されます。

2. 都市計画税

都市計画税は、市街化区域にある土地・建物に課税される税金です。

税率は自治体によって異なりますが、一般的には 0.3% です。

例)固定資産税評価額2,000万円の土地+建物400万円の場合

-

更地: 2,000万円 × 0.3% = 6万円

-

小規模住宅用地(200㎡未満): 1,600万円 × 1/3 × 0.3% ≒ 1.6万円

-

一般住宅地(200㎡超): 400万円 × 2/3 × 0.3% ≒ 0.8万円

-

建物: 400万円 × 0.3% = 1.2万円

合計:約 3.6万円

3. 火災保険料

建物の構造・立地・築年数、契約内容によって大きく異なりますが、

年間数万円から数十万円の出費が目安となります。

4. 光熱費

居住時と同じ契約のままにしておくと、使用していなくても基本料がかかります。

例)東京電力 40A契約の場合

-

基本使用料:約1,123円/月 × 12ヶ月 = 年間 約1.3万円

水道や下水道でも同様に基本料が発生し、長期にわたると大きな負担につながります。

5. その他維持費

-

除草・清掃費用

-

不法投棄対策

-

修繕や雨漏り対策

放置すると、出費だけが積み重なり、資産価値が低下するリスクも高まります。

まとめ

空き家は「使わないから負担ゼロ」ではなく、所有している限り確実に費用が発生する資産です。

固定資産税・都市計画税・保険料・光熱費に加え、管理の手間まで考えると、早めに「今後の方向性」を明確にすることが不可欠です。詳しいシミュレーションや最適な対策については、ぜひご相談ください。

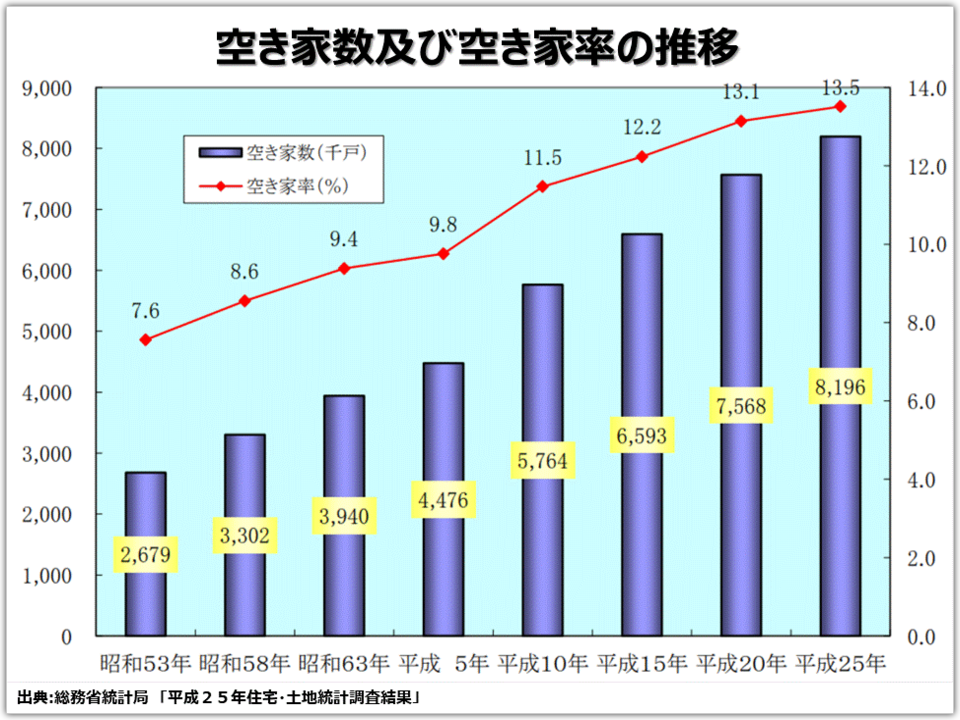

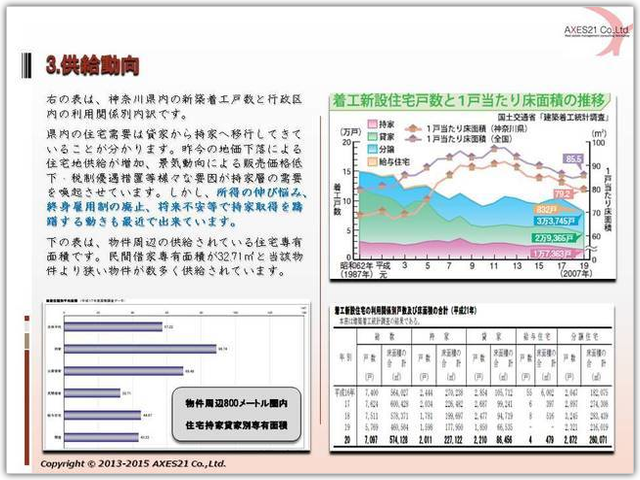

総務省統計局が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」をご存知でしょうか。

この調査は、全国および地域別における住宅・土地の実態を把握し、国の住生活関連施策に役立てることを目的としています。

直近の調査は平成25年に行われ、第15回目となる調査が平成30年に予定されています。

注目すべきは「空き家率」

調査項目の中でも、不動産事業や資産管理に関わる方々が最も注目するのが 「空き家率」 です。

総住宅数に対する空き家数の割合が、過去の調査と比べてどのように変化しているかが明らかになるため、今後の経営判断にとって重要な指標となります。

平成25年の調査では、空き家率が過去最高を記録しました。

少子高齢化やライフスタイルの変化を背景に、この傾向は今後も続くことが予想されます。

住宅が余る時代の到来

今年の調査においても、空き家率は過去最高を更新する可能性が高いと考えられます。

つまり、私たちはすでに「住宅が余る時代」に突入しており、資産をどのように維持し、どのような不動産経営を行うかは、オーナー自身の舵取り次第なのです。

まとめ

空き家率の増加は、不動産市場全体に大きな影響を与えます。

だからこそ、資産の価値を守り、安定した収益を確保するためには、調査結果を正しく理解し、先を見据えた戦略を立てることが不可欠です。

今後の資産維持・不動産経営の方向性について詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。

がなくなる負のスパイラルが発生し始めている

空き家対策も難しい時代へ ―「負のスパイラル」の現実

野村総合研究所が2024年4月に公表した、「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の空き家率は13.8%。直前の予測値17.4%を下回ったものの、今後は中長期的に空き家数・空き家率が確実に上昇すると予測されています。

推計では、2043年には空き家率が25%に達し、さらに平成45年(2033年頃)には総住宅数7,106万戸のうち2,146万戸が空き家となり、空き家率30.2%――住宅の3戸に1戸が空き家になる時代が到来すると見込まれています。

不動産経営への影響

この数字が意味するのは、不動産経営が可能なエリアがますます限定されるという現実です。

空き家を貸家へ転用するにも、需要層を確保すること自体が難しくなることを示しています。

-

賃貸需要が細り、入居者獲得コストが増加

-

売却市場では供給過多による価格下落

-

管理コストや維持負担がオーナーに重くのしかかる

こうした「負のスパイラル」は、すでに始まりつつあります。

国や行政の対策だけでは追いつかない

国も「住宅数を世帯数に合わせて減少させる施策」の必要性を認識しています。

しかし、実際に政策が実行され、成果が出るまでには時間がかかります。

一方で、人口・世帯数の減少スピードは行政の施策を上回る勢いで進んでおり、たとえ国や自治体が対策を講じても、空き家率の上昇を完全に止めることは難しい状況です。

だからこそ、オーナー自らが主体的に動き、資産を守る姿勢が不可欠です。

いま動くべき理由

空き家の利用価値(賃貸・売却)は、日々の市場動向によって刻々と変化しています。

「いま」こそが最適な対策を打てる最後のタイミングかもしれません。

-

3年後、5年後には東京圏であっても需給バランスが崩壊する可能性が高い

-

すでに首都圏40km圏では、市場そのものが成立しにくくなっている

何事も後手に回れば回るほど、選択肢は狭まり、損失だけが膨らみます。

誰も責任を取ってはくれない時代――ご自身の判断こそが資産を守る最大の力です。

まとめ:早めの相談が未来を変える

厳しい時代に立ち向かうためには、正確な市場動向を把握し、適切な舵取りを行うことが何より重要です。

この相談窓口では、地域ごとの市場状況を踏まえた具体的な空き家対策をご提案します。

後悔しないための第一歩として、ぜひ今の段階でご相談ください。

早めの行動が、資産を守り、未来を切り拓く確かな力となります。起こってからでは、何事も後手に回ります。誰も責任を取ってくれない時代ですから、適切な決断・判断が身を助けてくれます。

このように増加し続ける空き家が、管理されずに放置されてしまうと、近隣との問題が発生することは言われなくてもわかっていると、お叱りを受けそうですが、一番懸念されている空き家の問題は、ゴミの不法投棄や荒廃による町並み景観の問題とか、空き家へ不法侵入・犯罪者出入りが発生するとかでして、いやな話ですが、昨今の社会情勢などに不満を持っている輩の放火・犯罪事件などに利用されては、危険極まりない状況になってしまいます。昔のように人情味のある人ばかりがいる訳でないので、本当に注意が必要になってきました。

また、空き家の荒廃による建物倒壊の恐れや、倒壊による他人への損害なども発生する可能性も少なくありません。基本的にこの様な状態の建物は、解体撤去をする方がよいのですが、所有色々な事情もあるのではないかと思いますので、その事情を考慮した対応に心がけ業務を行いますので、ご安心頂ければと思います。やはり、何事も早めが肝心です。

空き家は様々なリスクを顕在化します。このリスクは、原則として所有者が対処しないといけませんが、介護施設入所・その他などの理由により、対処できない場合には、資産を管理するご家族・親類などが対処する必要が出てきます。 (誰がこの仕事を担うかは、打合せする必要があります)

「空き家理由」

・介護施設住宅などの入居が決定したので空き家になる

・相続による空き家の管理・利用方法が決まっていない

・両親と同居することで、実家が空き家になる

・海外赴任や転勤で空き家になるが、賃貸・売買は考えていない

・長期入院などで不在になるので自宅の管理が心配

相続発生により、相続人共有者で管理しなくてはならない場合のケースが多くなっています。様々な事情で、管理行為が出来ない原因が増加していることが、空き家放置の発生理由です。 (そうはいっても、仕方ない状況であることは理解しています。相談の多くが、家庭内の意見調整と遠隔地による管理不能です。)

空き家の管理業務は、ご存知の通り、建物状態の確認や清掃、補修、植栽の手入れなどが主です。基本的には民法上の「保存行為(財産の現状を維持する行為)」にあたりますので、共有者の誰でも管理することは出来るのですが、先ほども言った様々な理由が邪魔をしている、という言い方は語弊がありますね、その理由は、いま生きていく上で必要な理由であるので、出来ないということに置き換えます。

立地が良い場所であれば、修繕によって財産価値を高めたり、空き家管理の周辺のニーズに合わせた賃貸事業として成立することもありますが、これは「管理行為(性質を変えない範囲の利用又は改良)」にあたりますので、方向性が固まっていない場合、当面の間、利用する方法があります。

この業務を所有者・共有者の、誰が責任をもつかがですが、空き家管理は基本的に保存行為であるので、共有者の一人でも担当することが出来ます。

共有者間での資産維持・他などの方向性が決まっていない場合、共有者の一人が代表で行い、費用などの負担が発生する場合は、共有者持ち分割合で案分することになります。資産の改良行為の場合は、共有者の1/2以上の賛成が必要で、資産の処分行為は全員の賛成が必要になってきます。

もし、空き家が共有者間で管理調整が必要な場合は、AXES21にて共有者間の意見調整を行い、資産の方向性をご提示させて頂きます。 早めの対応が良い方向に行くことはお話させて頂いていると思いますので、割愛させて頂きます。

※初回の空き家管理にて、簡易資産維持の方向性提案報告書を、管理報告書と一緒に提示させて頂きますで、ご活用下さい。

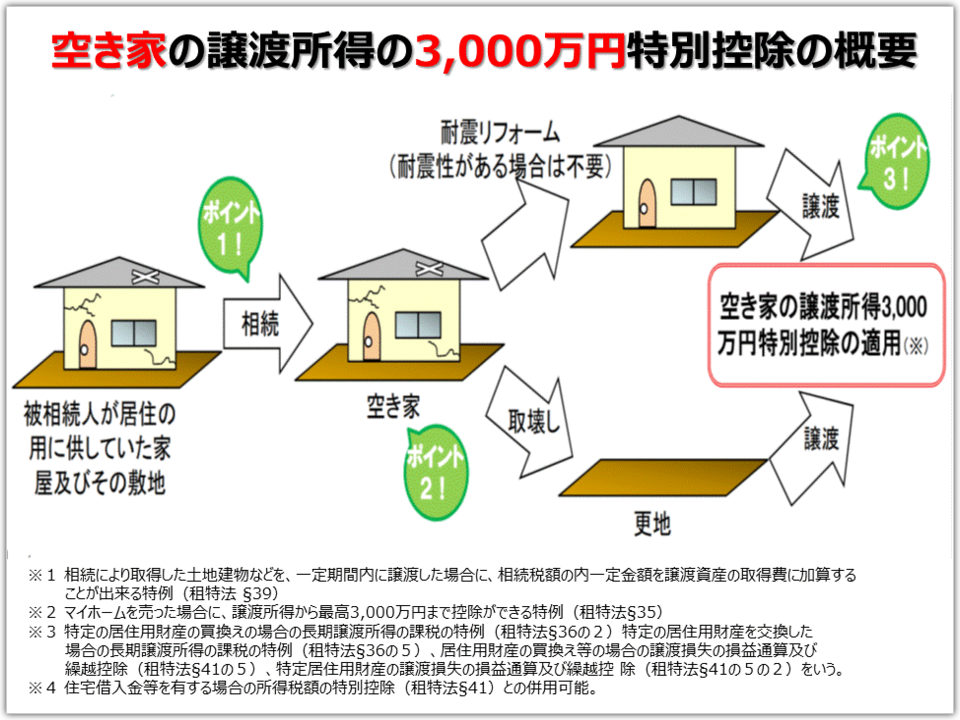

空き家の売却に朗報になるか?~空き家の譲渡所得3,000万円特別控除実態~

空き家の活用などがスムーズに進まない為か、政府は空き家について平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家利用を次の世代へスムーズに移行を促す方針に切り替えました。この特別法は、空き家周辺の地域住民への配慮も考慮していると思います。空き家の状態では、地域住民の生命・身体・財産が危険になる可能性があり、また周辺の生活環境の保全にも効果があると考えての措置と思います。

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要なっています。

① 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること

② 相続の開始の直前において、当該被相続人以外の居住者がいなかったこと

③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有 建築物を除く。)であること

④ 相続時から譲渡時迄事業用、貸付け用 又は居住の用に供されていたことがないこと

⑤ 譲渡価格が1億円以下であること

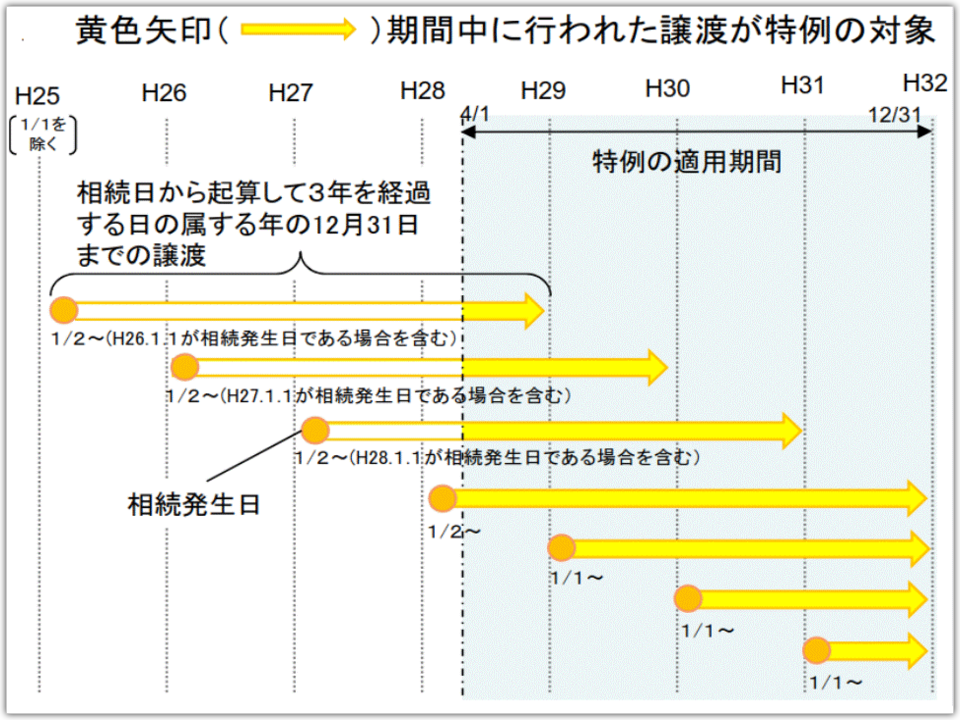

⑥ 相続発生より起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること

⑦ 建物を取り壊さないで譲渡する場合は、建物要件として新耐震基準に適合している

以上7つポイントが大まかな適用条件になります。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続によって空き家となってしまった、家屋等を売却しやすくするための苦肉の策なのかもしれません。

しかし、3000万円を売買価格より控除できると、税額でおおよそ600万円は節税できる計算になります。相続人共有者間で、利用方法が確定していない場合は、この特例を利用して空き家対策の方向性を出すこともできます。但し、注意点なども色々とありますので、適用をお考えの場合は下記の相談窓口よりご相談下さい。

AXES21 問題解決プログラム

これからの空き家の方向性を、各種調査・分析資料よりご確認して頂く事が可能になります。所有者・共有者様との意見調整業務までを含めた、方向性を提示させて頂くことで資産維持などのご不安・問題解決に導くお手伝いをさせて頂きます。

- 資産周辺の市場動向調査による方向性をご提示

- 相続人の共有者様との意見調整業務

- 資産維持の期間中に必要な費用のご提示

- デュデリ業務による資産の持つリスク分析提示

- 利用方法の企画立案 (賃貸物件として再利用)

- 建物の補修・改修工事手配及び監理業務

- 売却・買取業務の提示(価格査定・引渡業務)

- テナントリーシング業務(仲介業務)

- 空き家見回り業務

- 不要物の廃棄処分業務

- 各種税金申告関係の手続きサポート

※上記の調査・その他業務は、空き家管理契約締結後、必要に応じてご対応させて頂きます。

ご相談から業務依頼までの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明します。宜しくお願いします。

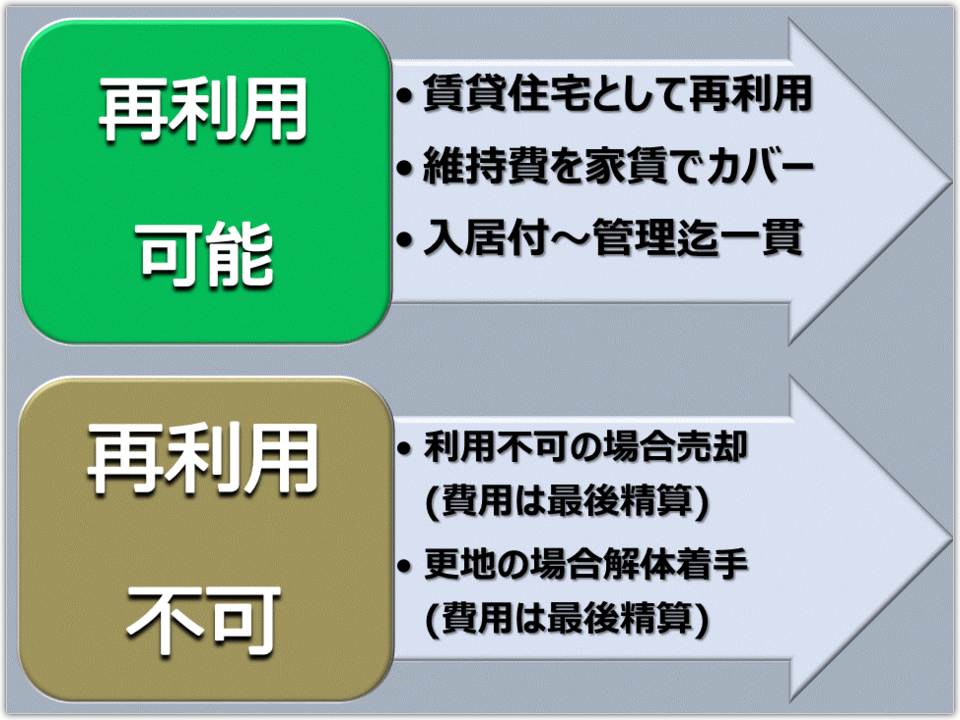

現場調査から利用方法の提案、空き家の様々なリスク・維持費用の問題迄を一貫で全てサポート致します。費用に関しては事後清算で対応させて頂きます。利用が難しい場合、売却・買取・解体手配など全て対応させて頂き、解体後の滅失登記迄、煩わしい手続きなどを全てサポートすることで、時間効率の簡略化することが可能になります。

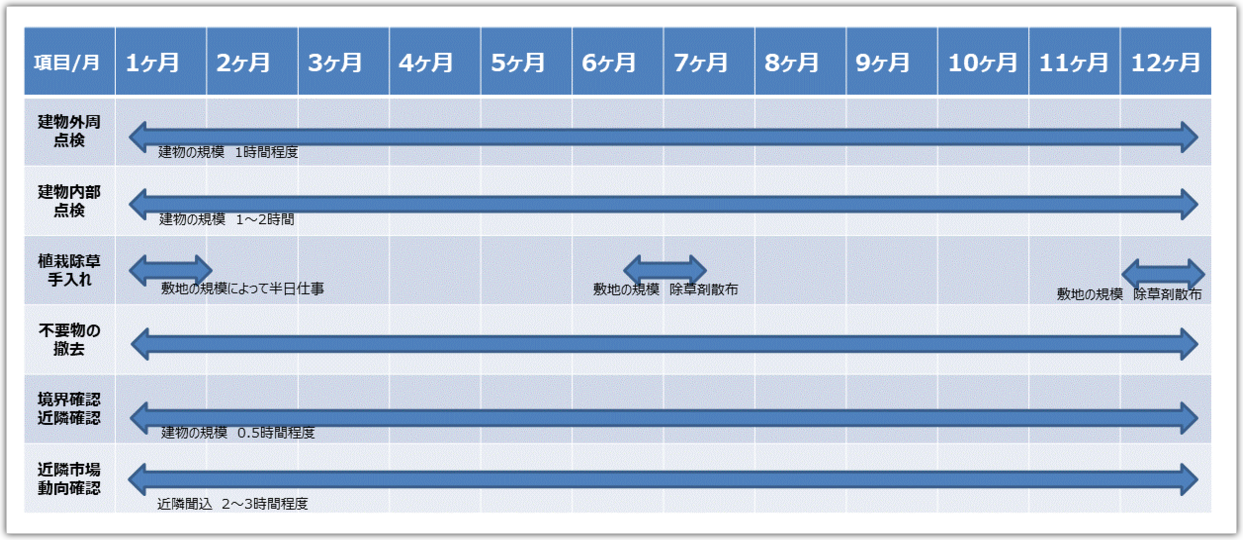

ここでは弊社、空き家対策の業務料金についてご案内いたします。初回点検にて、今後の資産の利用方法を明示する簡易的な方向性診断書を点検報告書と一緒に提出させて頂きます。契約期間は6ヶ月単位で宜しくお願いします。

1.郵便配達物の整理

2.建物外部・周辺異常確認

3.境界の越境物確認

4.不法投棄物の確認

※不法投棄物が車両・大型電機商品等の場合は別途撤去費用をお見積りさせて頂きます

1.清掃と水周り確認

2.郵便配達物の整理

3.樹木・雑草確認

4.雨漏り確認

5.室内異常確認

6.建物の通気・換気

1.隣接地所有者との状況確認

2.境界確認

3.敷地の状況確認(不法投棄など)

4.違法駐車の車両確認、退去勧告

※不法投棄を防止するための施策については状況確認後ご提案させて頂きます

資産の方向性を固めるには、所有者様・ご家族の皆様との意見調整をさせて頂き、皆様がご満足頂ける、空き家の賃貸化・建替えの企画設計・経営計画の立案をご提示させて頂きます。但し、これからの時代、様々なリスクがありますので、そのリスクに資産の立地・環境が対処出来るかを検証してご提案させて頂きます。空き家の管理については何なりとご相談下さい。

目的期間に合わせた空き家の市場動向と

維持費用関係を提示し今後の方向性を明示

空き家の管理行為の裏付けとなる需要層ニーズ

を解析し活用方法リスク分析を提示

地域ニーズに対応した、等価交換方式の資産形成の立案

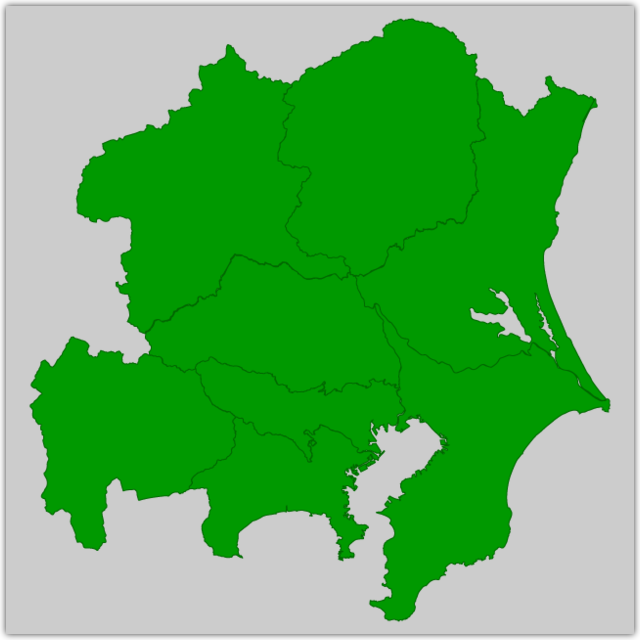

空き家対策のご相談・管理・その他業務対応エリア

現在のところ、首都圏地域に限定させて頂きます。本当に申し訳ございません。順次、サービス提供地域を拡大させて頂きます。しばらくご猶予ください。宜しくお願いします。

※ 首都圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨木県、栃木県、群馬県

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除きますが、ご予約による打合せは対応致します)

E-mail info■axes21pm.jp

(スパム防止のため■を半角@に変換して下さい)

お気軽にお問合せください。

本ページおよび関連資料に記載された内容(図表・文章を含むすべての情報)の著作権ならびに一切の権利は、株式会社AXES21 に帰属します。

また、これらの内容については、当社の事前の許可なく、使用・転載・複製・再配布・再出版などを行うことは固く禁じられております。