不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

よくあるご質問 (経営目的・資産組換え先基準・その他)

目 次

不動産経営上に発生する悩み・問題解決に特化した、専門の不動産経営サポート会社です。ここでは、物件購入に対しての回答をさせて頂きます。アセットマネージメント業務についての質問内容も明記しておりますので、ご覧頂ければと思います。賃貸経営のコツもご紹介させて頂きます。

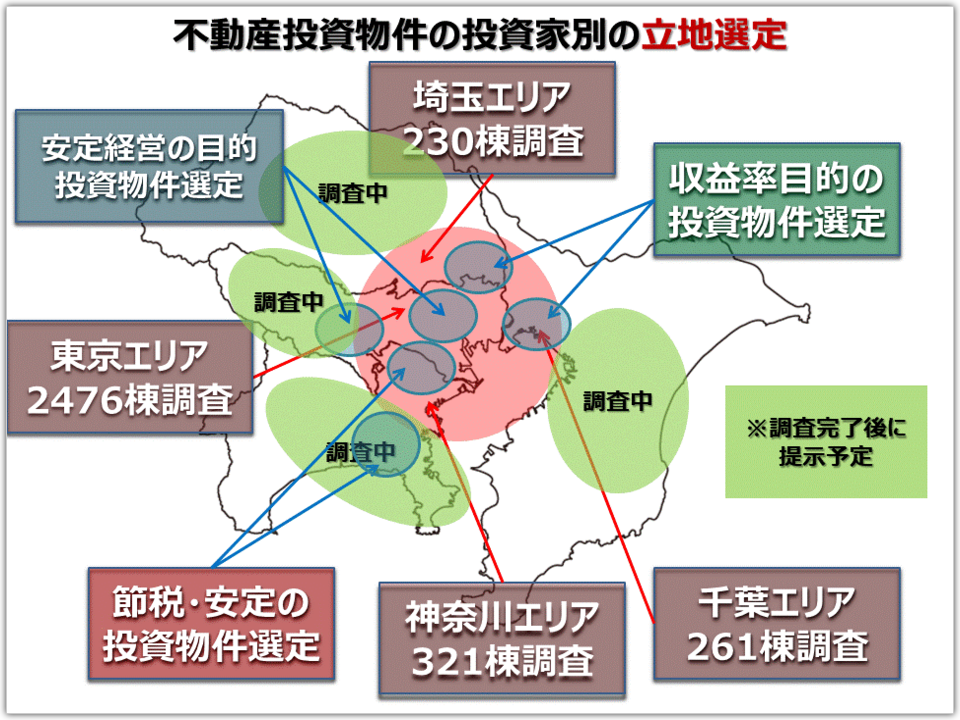

資物件の立地選定の基準について、ご回答させて頂きます。

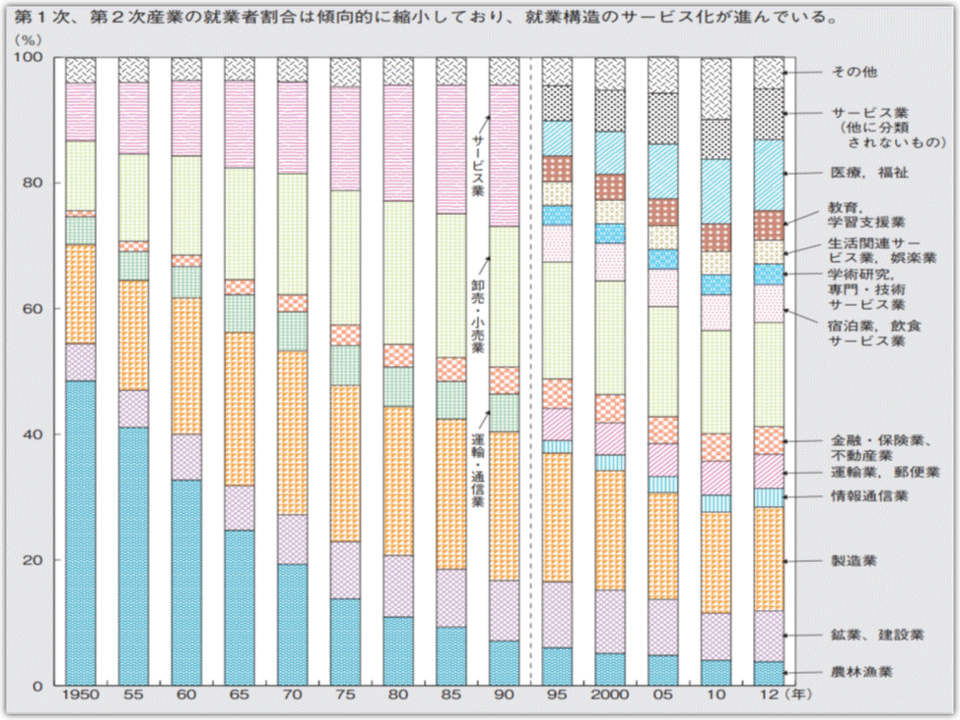

不動産投資の立地選定重要ポイントは、今後、地域環境に移行すると思います。時代変化の波(選択基準)は、入居者の就業環境にも及んでいます。

今迄、賃貸人気エリアは、乗降客数・駅迄の距離・生活諸施設の充実度・整然とした町並み等、数を上げればきりがありませんが、利便性重視が最優先でした。未来の賃貸経営の重要なポイントは、利便性より住環境が選択基準の中心に変化していくと思います。(就業環境変化・入居者属性変化・就業環境変化・投資期間)

〜投資効率改善と経営安定化の好機〜

不動産投資において、入居者ニーズは必ず変化します。

これは脅威ではなく、むしろ投資効率を改善し、経営を安定化させるチャンスと捉えるべきです。

特に都心駅近のワンルームマンション需要は、現在20〜30代の単身層が中心です。

この層が物件選びで重視する項目は以下の通りです。

現在の一般的ニーズ

-

家賃に見合う居住空間の広さ(21〜24㎡程度)

-

自炊生活に適した設備(キッチン幅1500mm以上・2口以上のガスコンロ・追焚式浴槽)

-

セキュリティ設備(宅配ボックス、共用部・玄関の監視カメラ)

-

高い遮音性能(上下左右の生活音がほぼ遮断されていること)

-

日当たりの良さと近隣の公園環境

-

地域環境の安全性(犯罪発生率や駅までの街並み)

-

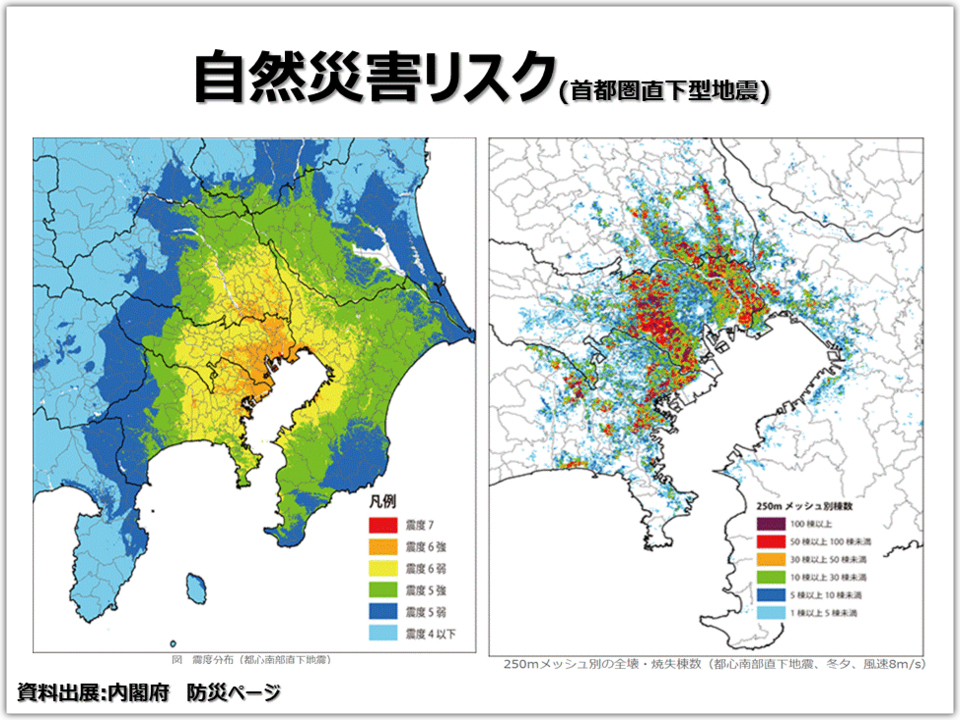

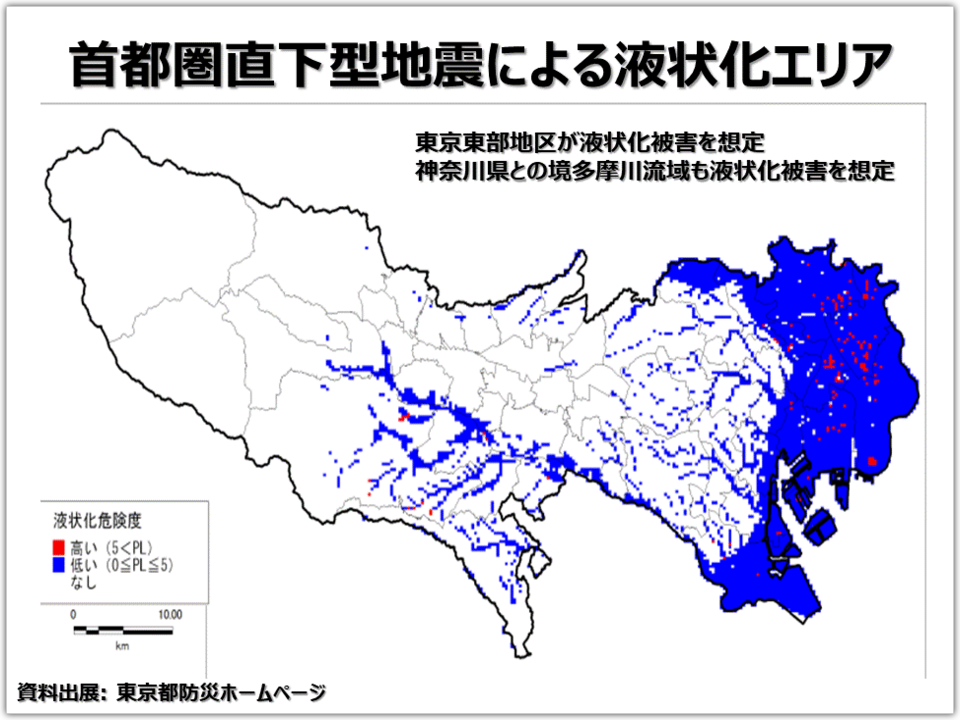

災害リスクへの備え(地震・水害・火災等の対策)

ニーズの将来変化と物件選定の視点

今後はライフスタイルやライフステージの変化を見据え、長期入居を前提とした物件選定が重要になります。

例えば、30㎡前後の間取りは長期入居ニーズに対応しやすく、以下の条件が好まれます。

-

キッチン3畳以上、大型冷蔵庫の設置スペース

-

浴室と洗面所・洗濯機置き場の分離

-

居室8畳以上+十分な収納

2020年以降、こうした仕様が主流化している背景は、入居者の年齢上昇とライフスタイルの変化にあります。

20㎡前後の物件は今後も需要はありますが、入居者を引き留めるための差別化策が欠かせません。

需要層変化に対応するポイント

-

入れ替わり期間の短縮:空室期間が長引くと原状回復コストが増加

-

安定した入居者層の確保:職業・雇用形態が不安定な層を中心にすると経営リスクが高まる

-

経営の主体性維持:仲介・管理会社任せにしすぎると、オーナーの意向と異なる対応をされる可能性がある

市場分析の重要性

長期的な安定経営を実現するには、市場分析を通じたエリア選定とターゲット設定が必須です。

主な調査ポイントは以下の通りです。

-

徒歩10分圏内と15分圏内の住環境比較

-

入居者属性別ニーズを満たす物件の数

-

街並み、犯罪発生件数、交通量、騒音、電波障害の有無

-

エリアの空室率とその原因分析(建物要因・環境要因・その他)

新しい時代の入居ニーズ予測

これからのニーズは、従来の

利便性 + 住環境 + 家賃 + 契約条件 + 防犯

に加え、

人とのつながりや地域コミュニティ、災害対策への安心感

といった要素が加わります。

つまり、「住む理由」が単なる利便性から、地域や暮らしの質そのものへとシフトしていくのです。

さらに詳細なエリア別分析や、物件タイプごとの差別化戦略について知りたい方は、AXES21までお問い合わせください。

現状分析から改善提案まで、オーナー様の投資効率向上と安定経営を全面サポートいたします。

不動産投資物件を購入する際、単に利回りや立地だけで判断するのではなく、

既に所有している資産の将来リスクを補う規模・地域の物件かどうかを見極めることが重要です。

例えば、保有資産の中で収益効率が低下し、組み換え(売却・入れ替え)が必要な物件は、

「事業用資産の買い替え特例」などの制度を活用し、新たな収益源に置き換えることが可能です。

しかし、この過程には重大な注意点があります。

それは、相談するコンサルタントの力量次第で、成果や方向性が大きく変わってしまうということです。

コンサルタント選びの重要性

同じ運転免許を持っていても、

-

新人ドライバーとベテランドライバーでは、

-

危険回避の予測力、道路状況の判断、雨天・降雪時の走行技術

などが大きく異なります。

不動産コンサルタントも同じで、経験や感性の差が資産組み換えの成果に直結します。

実務経験の浅いコンサルでは、制度の活用方法やリスク見極めに限界があり、結果として投資効率が低下する可能性があります。

判断基準と「人を観る目」

重要なのは、

-

自分なりの投資判断基準を持つこと

-

コンサルタントを見極める「人を観る目」を持つこと

この2つが揃っていないと、同じ条件で物件を購入しても、

将来の資産構成や経営の安定性は大きく変わります。

特にこの「判断基準」の部分は非常に奥深く、

詳細はコンサルティング業務の中でお伝えしています。

これは不動産経営に限らず、経営者としての意思決定力に直結する最重要スキルです。

時代変化への適応力

この判断力と人選力を兼ね備えた経営者は、

人口動態や経済環境の変化、法制度改正といった外部要因にも柔軟に対応し、

不動産経営を長期的に安定継続できる可能性が高まります。

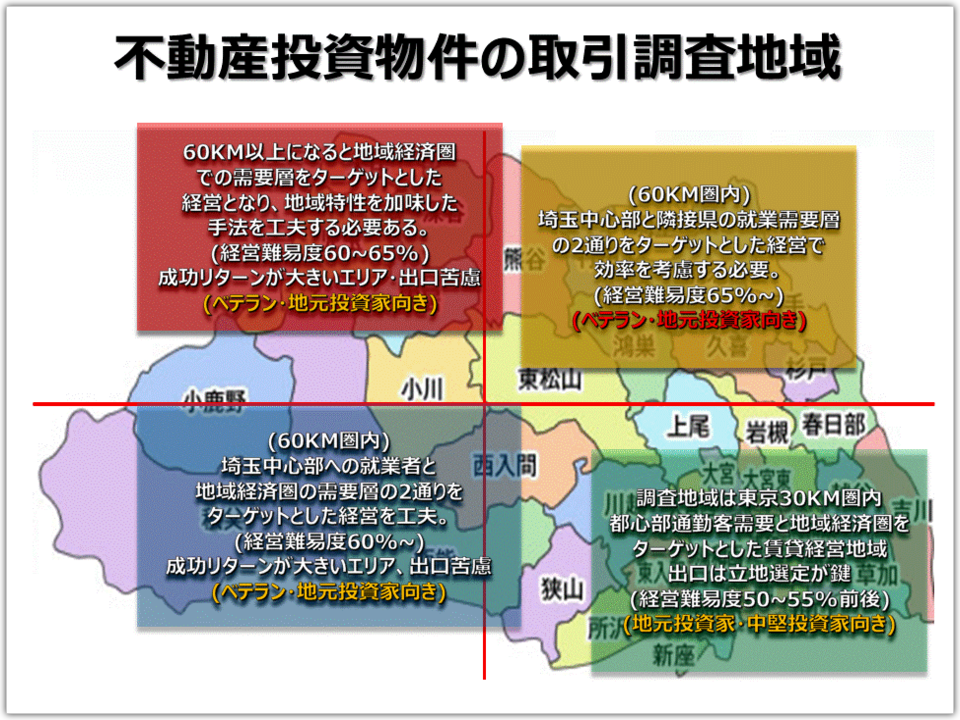

特に東京圏で賃貸アパート・マンションの購入を検討している場合、

エリア特性の見極めは欠かせません。

-

将来の人口動態

-

入居需要の質

-

再開発やインフラ整備の動向

-

災害リスク

などを総合的に評価し、保有資産全体を安定化させる補完的な役割を果たす物件を選定することが、成功の鍵となります。

様々な特性を持っている物件が投資市場に存在します。ご自分の不動産投資スキルを確認し、対処できる許容範囲を見極めることです。

1. 不動産投資目的で何を一番重要視するのか

2. その重要視する目的を果たせる物件の特徴を掴んでいるのか。

3. 物件選定は販売業者任せになっていないか。

4. 物件リスクを把握できているか。リスク対処は自己責任で可能な範囲か。

判断に迷った場合、自分の判断基準を持ち合わせていない事が多く、不動産投資では頻繁に発生しますので、対処方法を事前に纏めておく必要があります

投資商品は数多くあります。不動産投資は誰にでも簡単にできる商品でないことを把握する必要があります。立地・建物構成が良くても運用方法に問題があれば目標達成は難しくなります。

目的を達成できる要素を持っ物件と巡り合い、晴れて購入が出来ても、物件維持に関わる費用を削減できる計画を立案しておかないと、市場変化に迅速に対応出来る資金蓄積が難しくなります。

資産所在地に潜むリスクの考え方』

資産の所在地におけるリスクは、多角的に捉える必要があります。主な分析要素としては、

-

人口動態:地域の活性度や将来的な人口推移の傾向

-

生活諸施設の動向:商業施設・医療機関・公共サービスなどの利便性充実度

-

地域経済の動向:雇用機会や産業構造の変化による就業環境の安定性

-

教育施設の充実度:子育て世帯の定着度に直結する居住環境の魅力度

-

不動産市場の動き:ライフステージの変化に合わせた計画、賃貸物件の価格や供給数の推移

これらを総合的に分析し、経営継続予定期間においてどのような変化が予想されるかを見極めることが重要です。

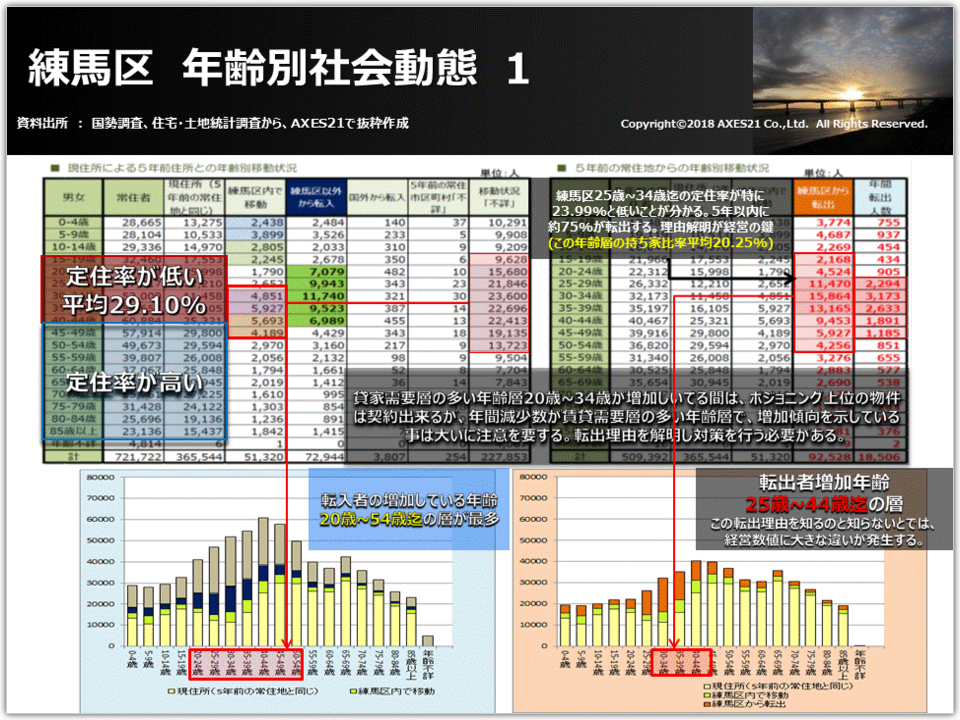

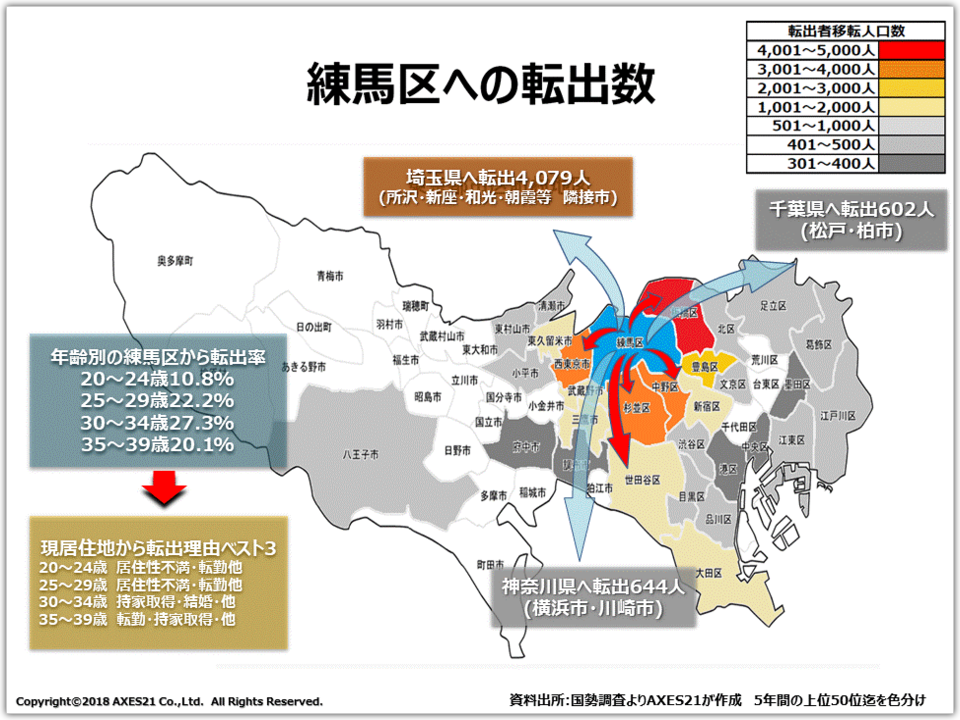

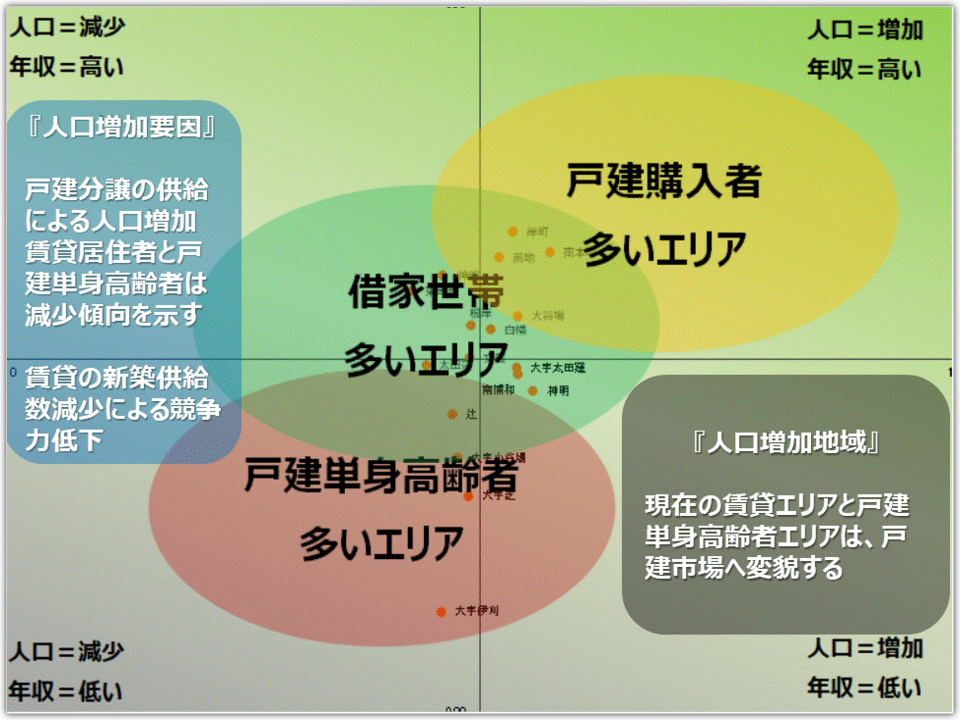

なお、日本国内に「エリアリスクのない地域」は存在しません。人口が増加しているエリアであっても、空室が埋まらない物件は数多く存在します。重要なのは、発生するリスクにどう対応しながら経営を安定化させるかであり、そこにこそオーナーの腕が問われます。

また、人口動態や不動産市場の動向によって需要層の属性が変化し始めている地域は、特に注意が必要です。変化をいち早く察知し、戦略を柔軟に見直すことが、長期安定経営の鍵となります。

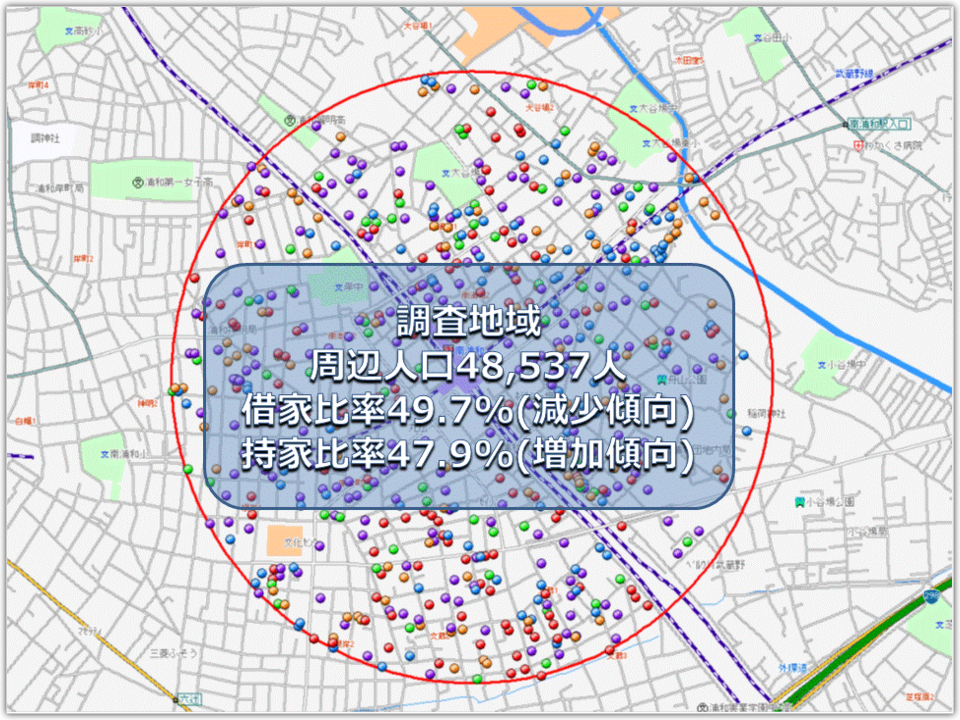

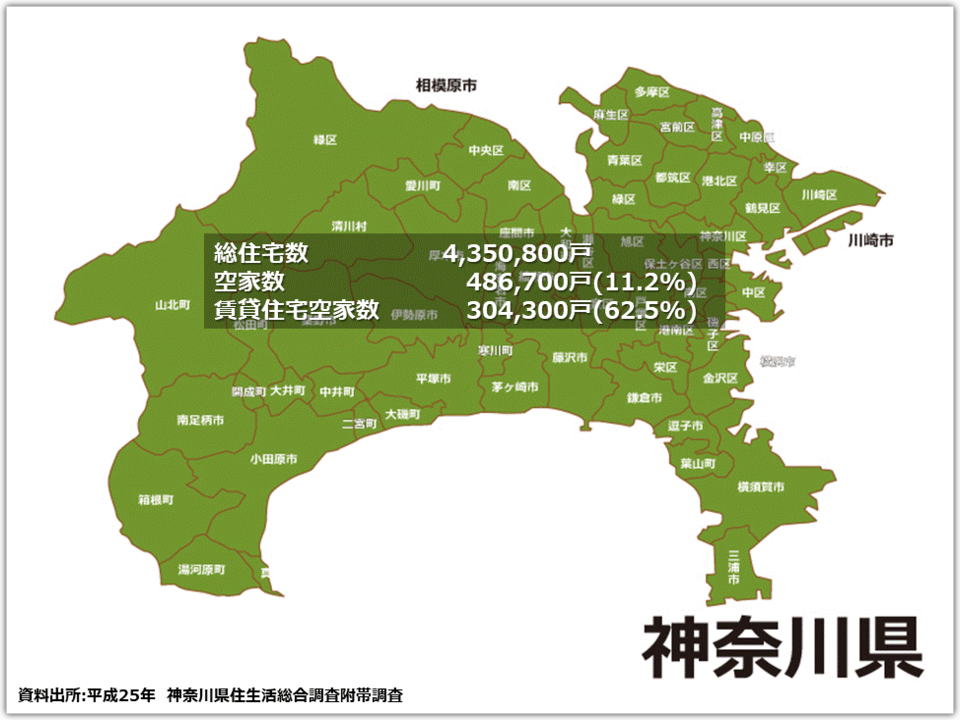

資産所在地の需給バランスと持家・借家比率の推移を確認することは、不動産経営において極めて重要です。現在の市場動向が将来も変わらず続く保証はなく、むしろ経済環境や人口動態の変化に伴って、市況は必ず変動します。

そのため、次の2つの観点を常にチェックする必要があります。

-

市場変化に対応できる要素を備えているか

資産の立地条件や需要層の属性が、将来の市況変化にも耐えうるものかを検証します。 -

資産の経営状況の健全性

K%(還元利回り)、LTV(ローン・トゥ・バリュー)、ADS(年間債務返済額)、EGI(実効総収入)、NOI(営業純利益)、DCR(債務返済比率)、Opex(運営費)など、主要な財務指標を定期的に確認します。

市況は刻一刻と変化しています。特に、需給バランスや持家・借家比率の微妙な変化は、将来の賃貸需要や資産価値の変動を示す“潮目”となります。この潮目を的確に読み取れるかどうかが、経営を安定的に継続できるか否かを分ける重要なポイントの一つです。

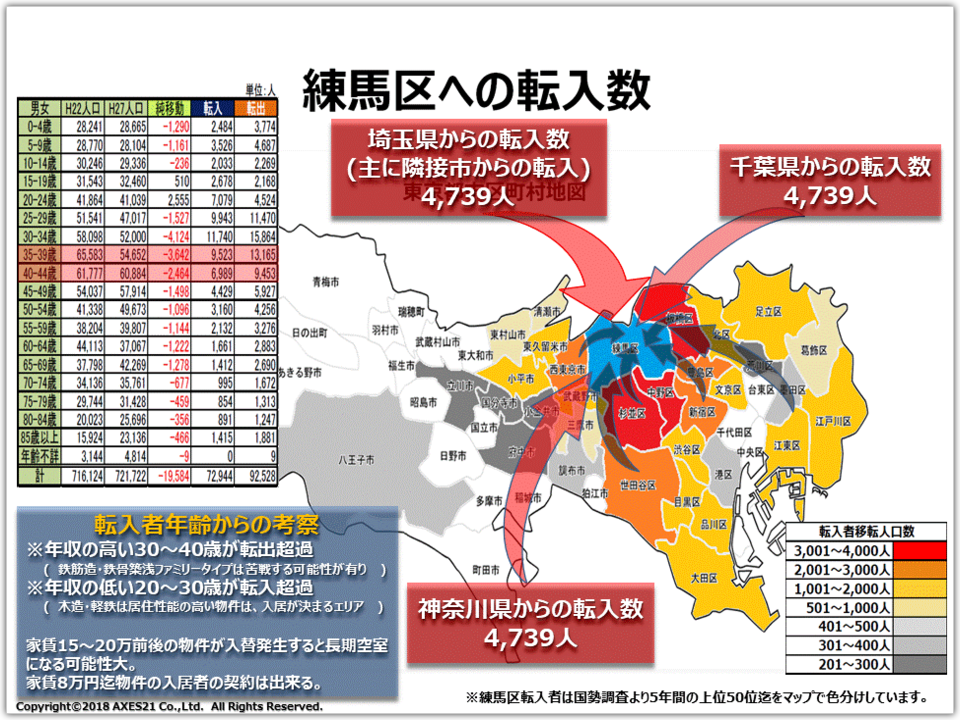

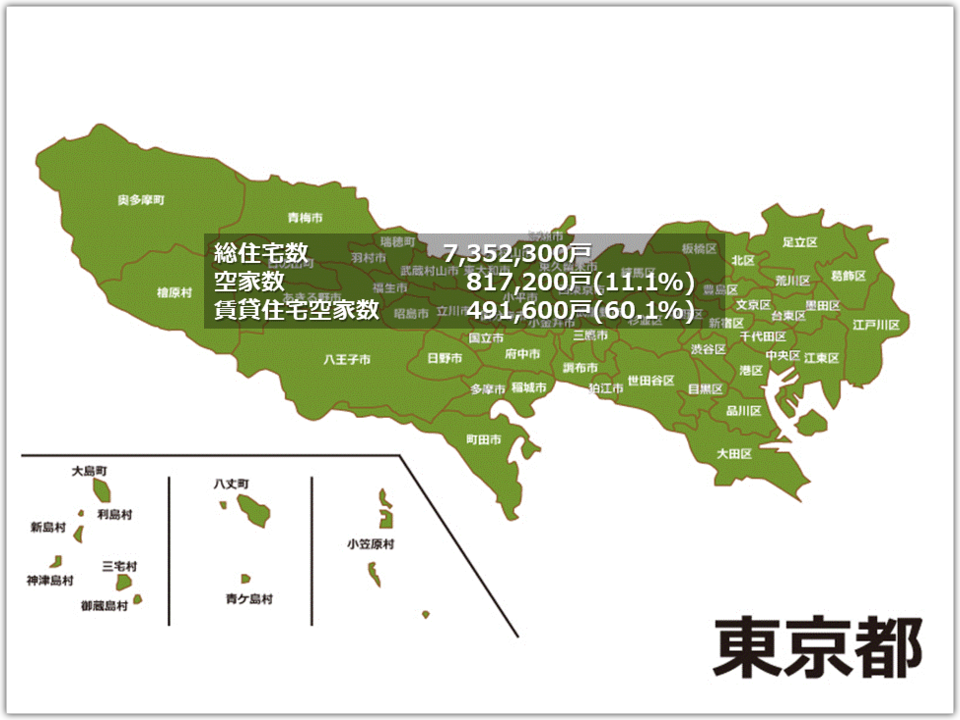

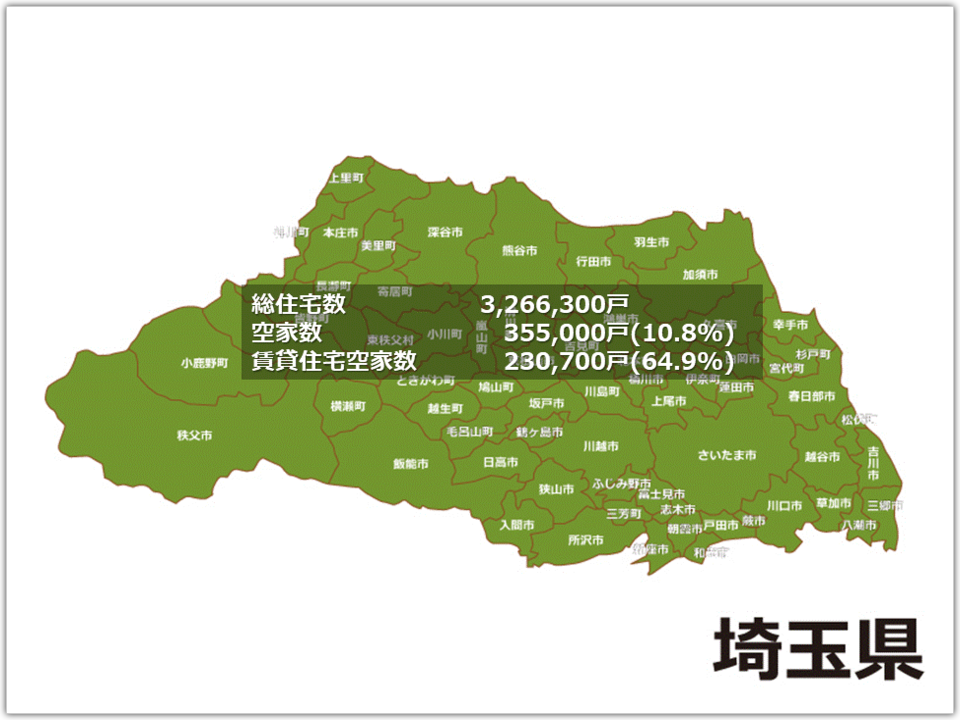

資産のエリアポテンシャルを確認することは、不動産経営の出発点です。まず、所有資産の所在地がどのような人口動態を示しているのかを把握することが重要です。

-

人口増加地域か、減少地域か

-

借家世帯の割合や年収層の分布

-

戸建所有者の多いエリアかどうか

-

高齢者比率が高い地域かどうか

これらの要素を調べることで、そのエリアが将来にわたって賃貸需要を維持できるのか、あるいは需要減少のリスクを抱えているのかが見えてきます。市況の動きには必ず理由があります。人口動態や世帯構成の変化、地域経済の動き、生活利便施設の充実度など、背景要因を一つずつ確認することで、資産の将来性をより正確に評価することが可能になります。

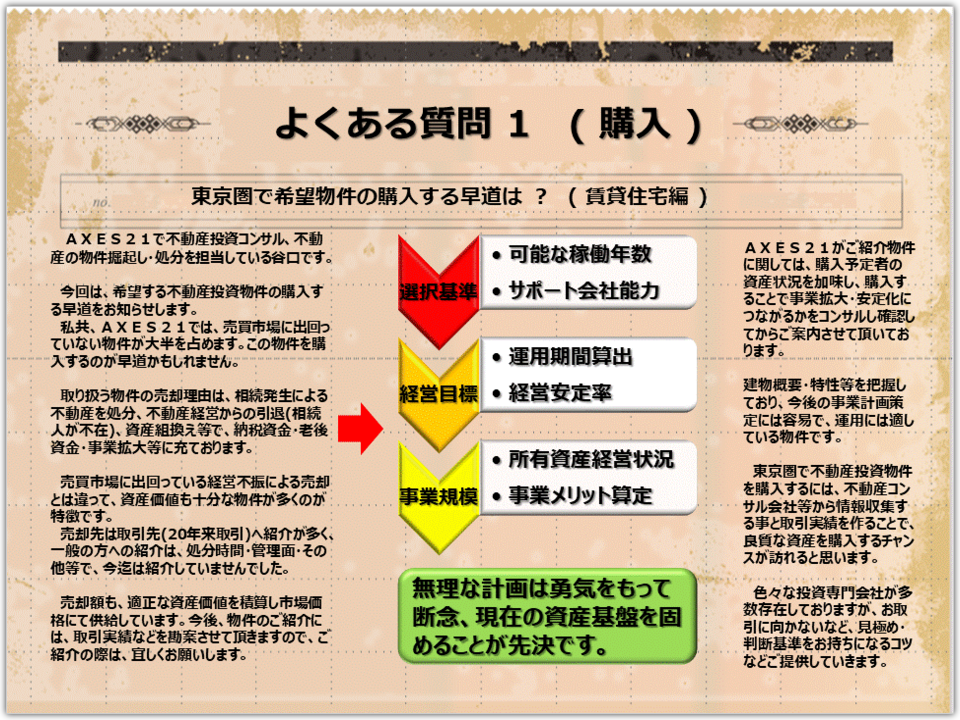

不動産投資物件の購入する時のポイントについて教えて下さい。

不動産投資は「価格が安いから」「立地が良いから」だけで判断するものではありません。市場には、売主の都合で価格設定された物件や、将来的なリスクを見落としやすい物件が多く出回っています。そのため、購入を検討する際には以下の視点を持つことが大切です。

-

売買価格ではなく、投資指標で判断する

物件価格そのものではなく、利回り・築年数・担保価値などの総合的な指標で評価することが肝要です。 -

安定稼働が見込めるか

入居需要が継続的に見込めるエリア・間取りかどうか。稼働率の見通しは投資成否を分けます。 -

収益計画との整合性

運用期間中に得られる収益が、投資計画と一致しているかどうか。机上の計算だけでなく、現実的なシナリオに照らし合わせる必要があります。 -

資産価値の維持可能性

物件の劣化や地域特性の変化により価値が下落しないか。将来の出口戦略(売却)まで見据えることが欠かせません。 -

リスク対応体制が整っているか

空室・修繕・市場変動といったリスクに対し、オーナー自身や管理会社の体制で対応できる仕組みがあるかを確認してください。

時代と共に変わる市場の常識

どの時代も、売却物件は「売主の価格」で市場に出てきます。しかし人口動態や社会構造の変化とともに、資産の価値判断基準も変わりつつあります。

地域社会から必要とされない物件は、購入後に大きな労力や維持費用がかかり、投資家にとって負担となるケースも少なくありません。

専門家のサポートで最適解へ

不動産投資は「物件選び」が全てのスタートです。専門家による第三者目線のアドバイスを受けることで、余計な修正や手戻りを避け、投資成果を大きく高めることができます。

当事務所では、投資計画の策定から物件選定、運用中のフォローまで、経験豊富な専門スタッフが一貫してサポートいたします。

サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

信頼出来る不動産業者の選定方法についてお教えください。色々なセミナー等で勧誘を受けますが、信用したら良いのか不明です。

業者の選定理由は、こちら側の投資計画の目標値・運用期間の稼働率の目標値・維持管理内容の項目等を提示して、真摯に対応して頂ける業者さんとの取引が良いと思います。好条件などを提示されても、物件の概要が投資目的に反していたら、絶対に止めるべきです。

AXES21では、投資期間の運用目的が達成出来ない可能性のある物件は、物件開発の交渉途中でも中止して、他の物件の開発に移行します。最初に、物件購入を勧めてくれる不動産業者さんにも、時間のロスとなりますので、条件が合致する物件紹介をお願いされたほうが良いと思います。

AXES21では、物件の物件運用代行業務(AMアセットマネージメント)と建物管理業務(PMプロパティマネージメント)並びに仲介サポート業務(LMリーシングマネージメント)の業務サービスをご提供させて頂いております。

クライアント様の経営状況に合わせたサービスをご提供させて頂きます。AM+PM+LM+CM等様々なサービスを組み合わせて、サポートさせて頂きます。

AXES21がご提案させて頂くのは、個々の投資目標に適合した不動産投資物件を開発する業務のご案内です。東京圏で購入条件に適合している投資物件であっても、運用期間中の稼働予測・収益率・維持管理費の推移などの経営分析を行い、個々の経営状況に合わせたチェックリストを基に、物件の選定・検証・取得がベストであると思います。

はっきり言わせて頂くと、これからの競合物件に、分譲マンション・持家の賃貸化が進みます。今迄の賃貸住宅の立地・間取り・家賃・設備関係と次元の違う分譲マンションと持家が賃貸市場に参入してくることが予想されます。理由は簡単で、分譲マンション・戸建ての売却が思うように進まず、賃貸化止む無しとなる可能性が考えられます。需給バランスの崩壊が起因で、促進されてから発生します。において事業方針が決まっていないと時代変化等で、経営上の問題が発生しても、対処方法が分からず手遅れになってしまうと、誰も助けてくれなくなり、得てして、その様な物件にだけ問題などが多く発生する傾向があります。事業目的を明確にすることが大切なポイントです。

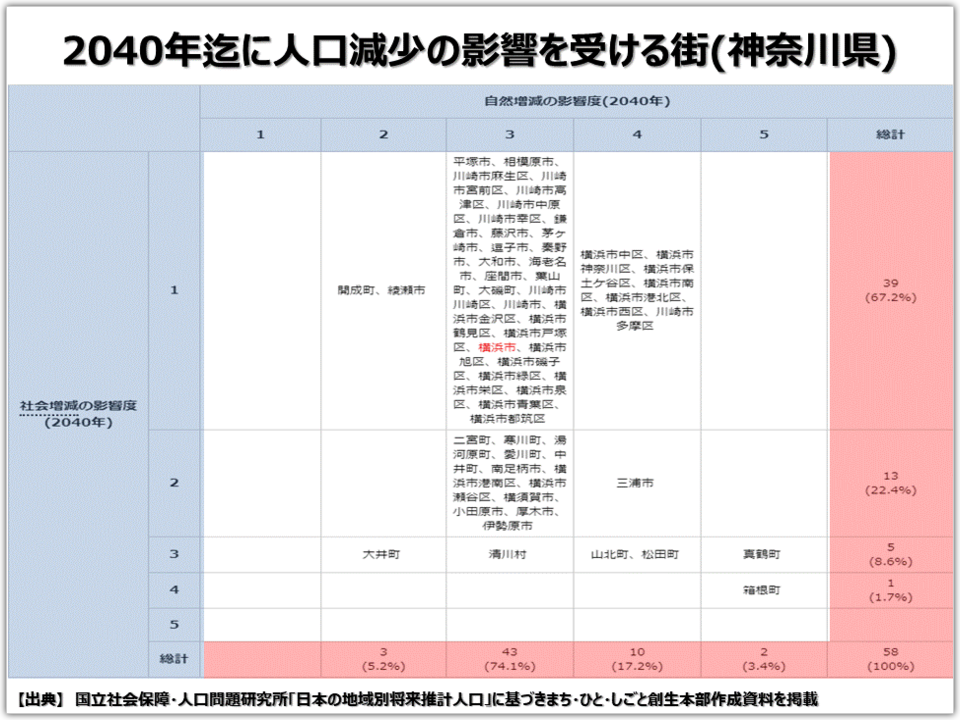

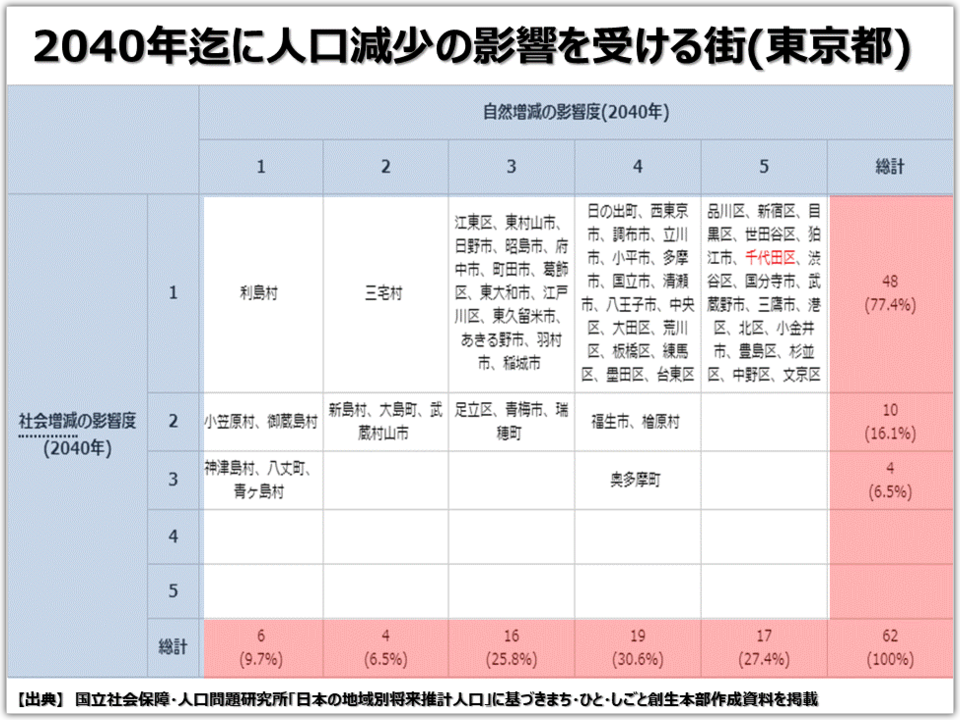

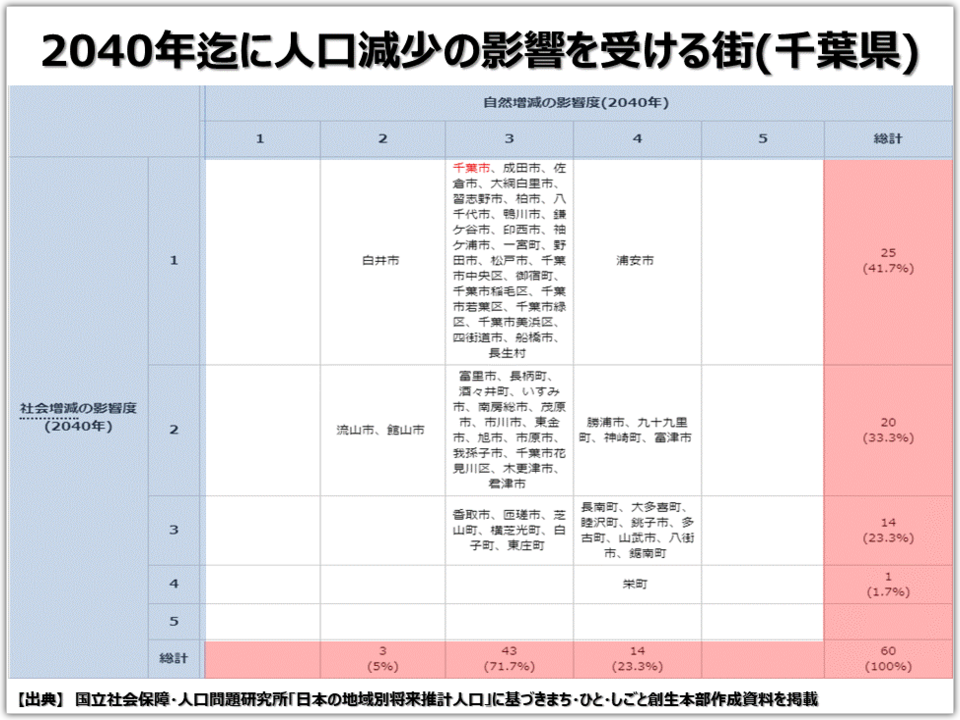

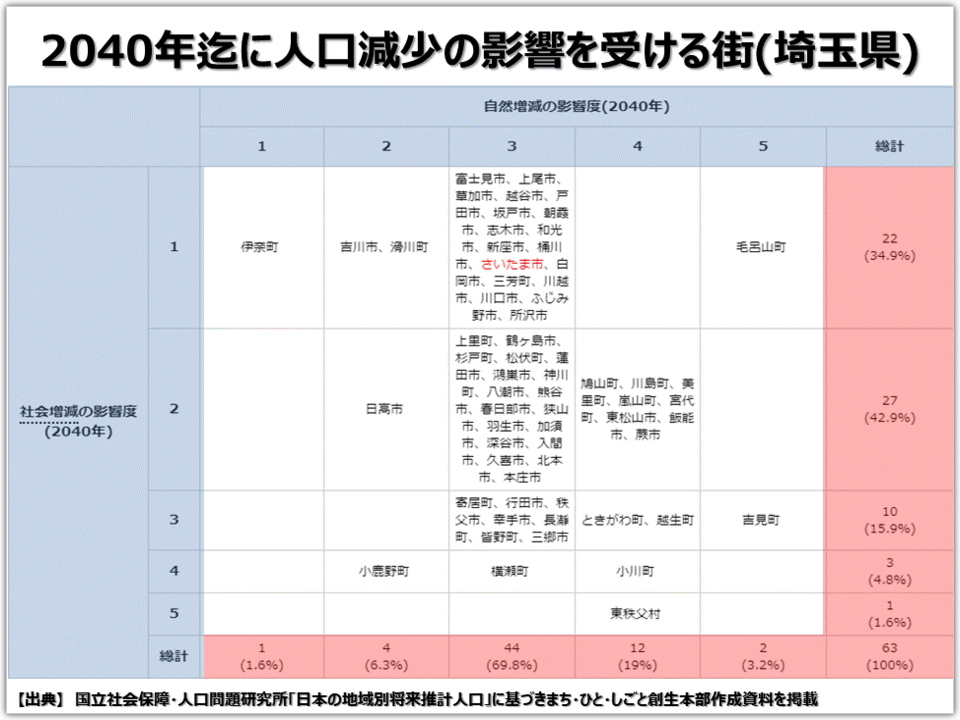

2040年までに多くの街が、自然動態・社会動態による人口減少の影響を受けることとなる。2020年以降は海外からの就業人口が30万人~50万人/年間の受け入れを政府が検討しています。人口減少傾向の歯止めになるかは未だに不明ですが、現在年間130万人死亡、約90万人が自然増加となっており、外国人労働者50万人/年間受け容れを実施すると、差し引き10万人の増加との計算となりますが、今後160万人規模で死亡者が増加し、自然増加は50万人台となると人口減少は、外国人労働者を受け入れても難しい状況となる。各街で外国人労働者(第一次・第二次産業)の受け入れ先周辺の賃貸住宅の空室は改善される可能性があります。

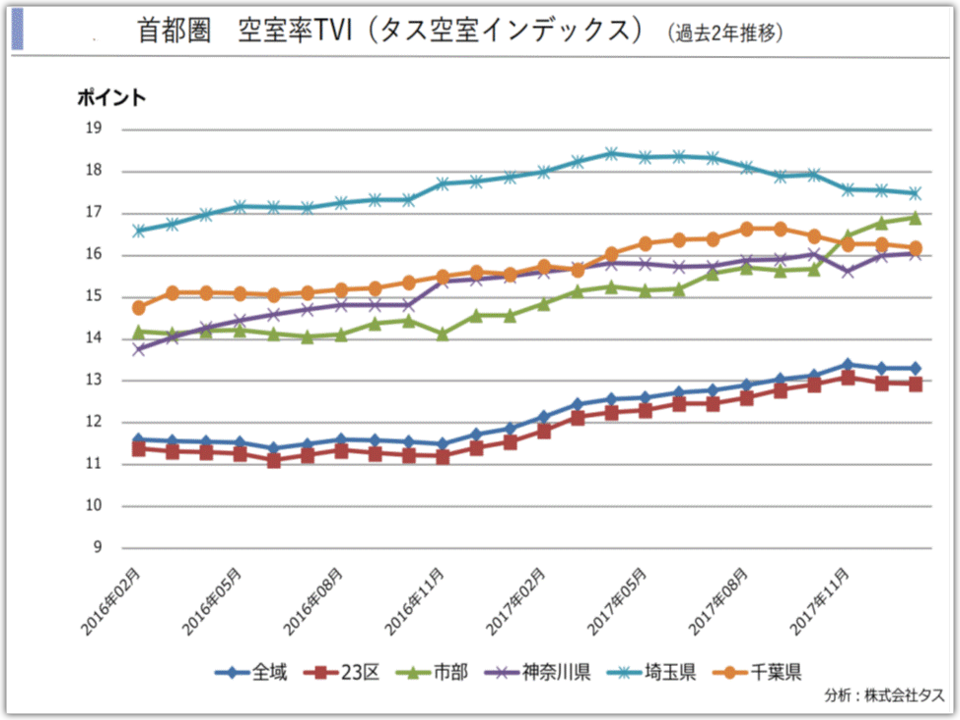

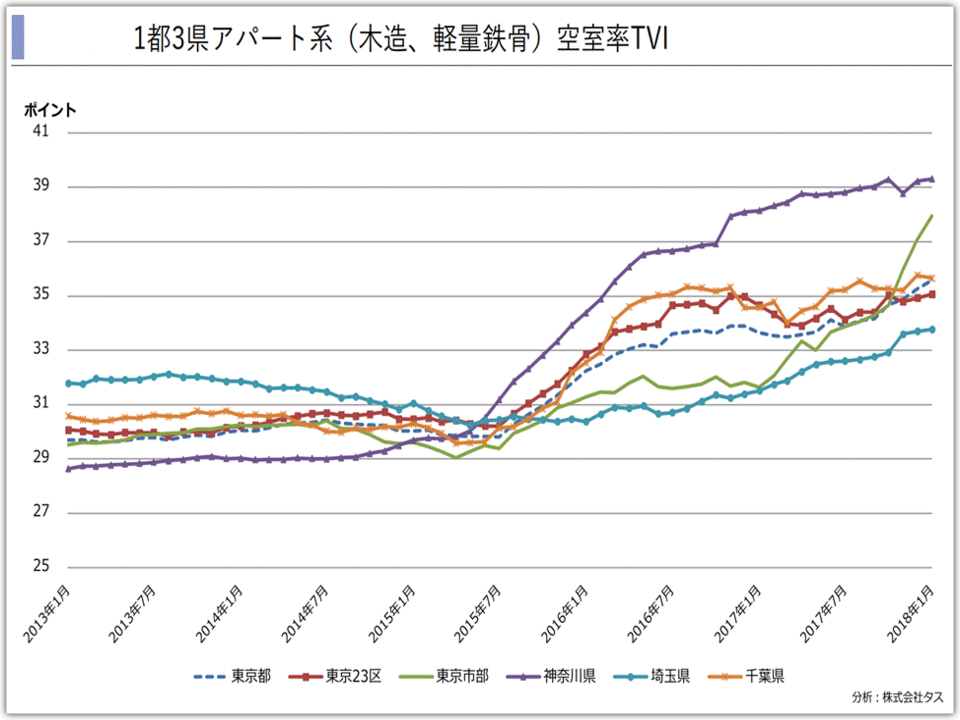

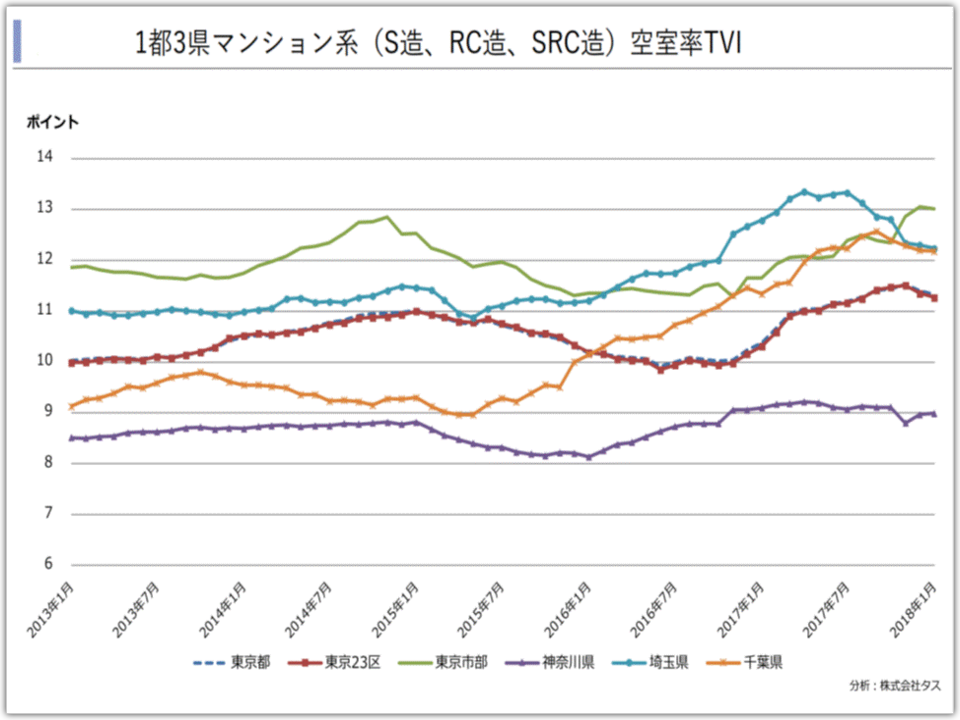

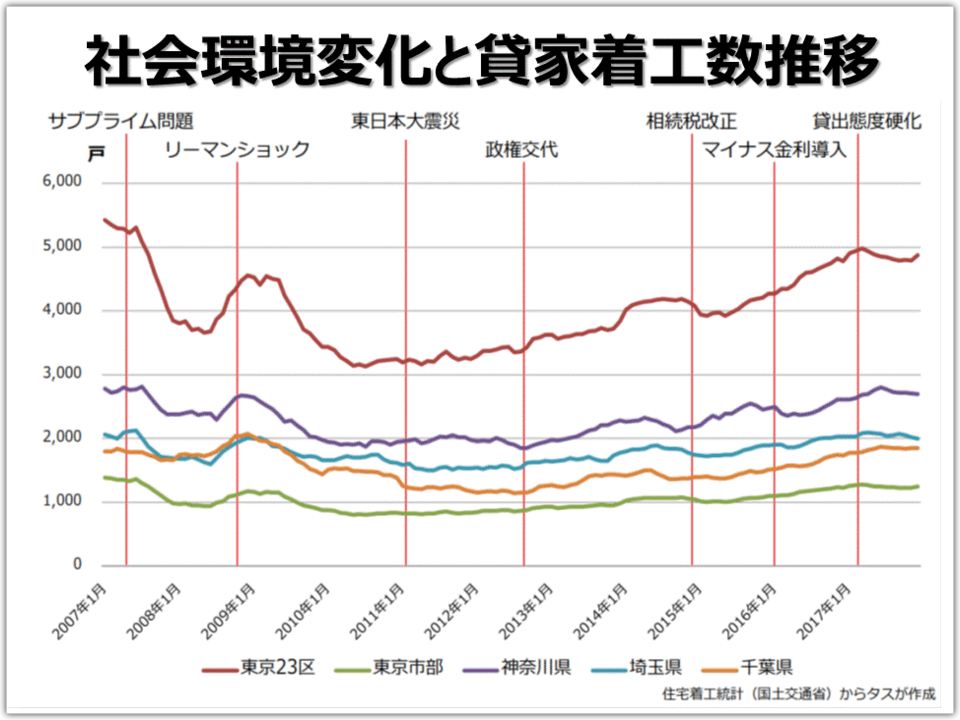

株式会社タス発表資料によると、東京圏の構造別の空室推移を見ると、2015年以降から木造・軽鉄の賃貸住宅の空室率がアップしてきています。2015年に相続税の改正による、相続対策での着工数が大幅に増加した結果各エリアの空室率が増加したものと思われます。東京圏への転入超過数は、2017年で10万人前後で需要層が大幅に増加している訳でなく、新築物件への入居の多くは、既存賃貸からの新築への住み替えが進行した結果と推測。(共食い状態)これにより、新規需要ニーズを満たさない既存賃貸は空室状態に陥り、対策を行うか家賃値下げによるを選択しなくてはならない状況となっている。一度家賃を下げてしまうと、元に戻すことは難しい時代となっている。

※空室率TVI(TAS Vacancy Index:タス空室インデックス)タスが開発した賃貸住宅の空室の指標です。空室率TVIは、民間住宅情報会社に公開された情報を空室のサンプリング、募集建物の総戸数をストックのサンプリングとして下式で算出を行います。なお、募集建物の総戸数は、①募集建物を階層別に分類、②国勢調査、住宅土地統計調査を用いて階層別の都道府県毎の平均戸数を算出し、両者を乗じることにより算出しています

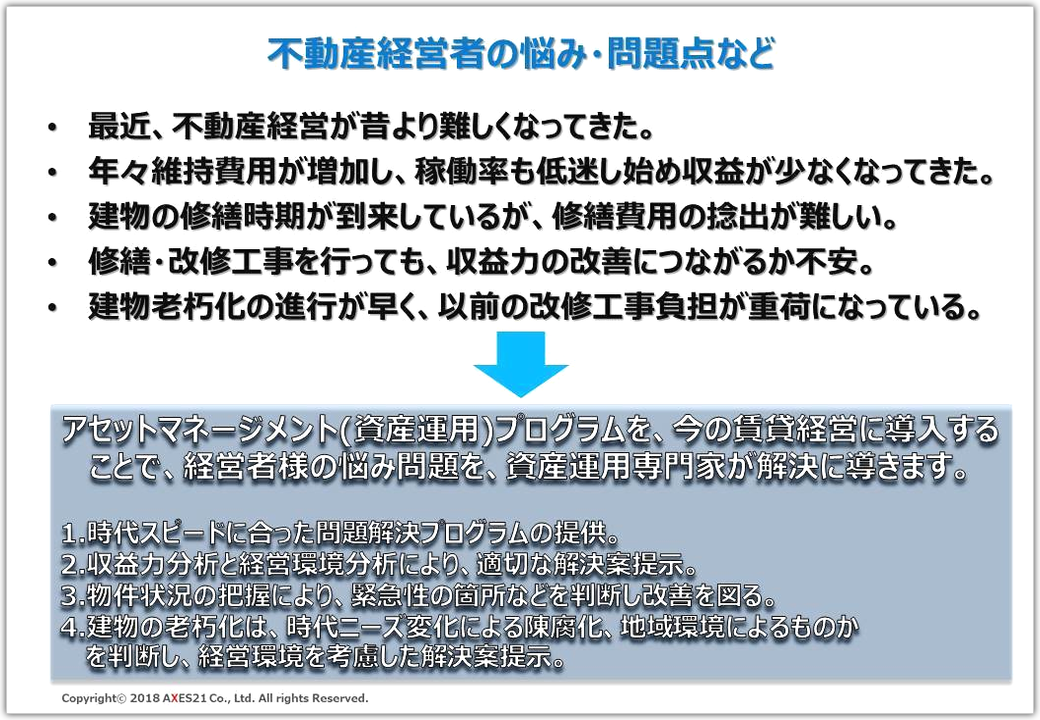

所有と経営を分離する考え方です。昨今、時代変化のスピードは速くなってきています。変化スピードに対応し経営効率を優先する経営方法のことです。

賃貸経営を行う上で、時代変化に対応する様々な判断基準を持たないと、供給過多の賃貸市場で安定した経営を行うことが難しい時代です。

AM業務は経営者との経営目標を確認し、目標達成する経営代行業務です。目標達成を行うため、徹底した経営効率を行い、関連業者との折衝・契約条件の交渉等、経営にかかわる様々な業務を行うことで、設定目標の必達遵守します。

(日本もJ-REIT、不動産ファンド等で一般的になってきました。不動産先進国の米国では、既に認知され、AM・PM業務は、経営には欠かせない存在となっています。)

今迄の不動産経営の責任に関して、全て所有者様が担っていました。空室発生、付帯設備故障費用等、不動産運営するには色々と時間と労力が必要です。管理会社(PM会社)が全て手配していますが、提案頂いている空室発生時の対策費は、経営目的上からみて妥当なのかを精査が大事です。適正な判断基準を持った業務です。

1.適切な金額なのか?・・・・・・AM業務で最も適切な金額を算出し手配します。

2.他の方法はないのか?・・・・・経営目標計画に沿い適切な対策方法を行います。

3.この対策で間違いないのか?・・経営責任を持って判断し、実績を約束します。

この様な経営上、様々な問題を抱えるには頭が痛いと思います。アセットマネージメント業務は、所有者様から上記問題を全て引き受けて、経営代理人として各業者との交渉に当たり経営の健全化を図ります。(交渉窓口が所有者からAM業者に移行)

AM業者は経営代行を行う上で、お客さまとの目標・目的は共有化しています。また、契約締結後、経営戦略の策定(運営に関わる予算計画書を作成)して、ご提出させて頂きます。契約締結後は計画書通り推移しているかを確認して頂くだけで、今迄の経営管理の簡素化が図れます。

運営に関する業務判断は、全て根拠に基づいた資料によりご説明・ご了解頂きます。

契約期間で目的達成できない場合、契約期間終了と同時に契約解除となります。PM(管理会社)と違うのは、AM業務は目標計画達成が契約条件です。

計画達成出来ない場合、契約解除が当然です。契約解除リスクを持った業務をするので、確実な目標達成を行うため、責任を持って行動します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

希望の不動産投資物件を開発して頂けるとの事ですが、地方にいるので相談に伺えません。どうしたらいいのでしょうか?

メール、お電話でご予約下さい。こちらから折返しご連絡させて頂きます。どうぞお気軽にお問合せください。

AXES21のクライアント様は、北海道から関西、九州までいらっしゃいます。

居住地での投資物件購入分析と、首都圏での投資物件の各項目別リスク比較表を提示させて頂きことにより、ご自分に合った物件選びが可能となります。

不動産の管理会社は、実績のある優良会社を御紹介させて頂きますのでご安心下さい。当然、経営サポート業務も取り扱っているので、貴重な時間を経営に集中することが出来ます。AXES21のAMとPM業務もご検討ください。

築年数経過した物件の蘇生ポイント・・・エリアのポジショニング分析

減価償却年数が経過した賃貸物件であっても、地域特性を調査し求められるニーズを加味することで、蘇生するチャンスが十分にあります。今迄、物件が持っていた役割(競争力分析)が、どの様に変化してきているのかに焦点を定める必要があります。

時代流行の改修工事・仕様などを行えば、抱えている問題解決につながるという考え方・手法は、今迄の貸主主導時代を踏襲しています。令和時代を迎え、これからの物件蘇生に必要なコンセプトは、貸主・借主との協調・融合です。物件を通して互いを知ることが出来、互いの思いが融合することが蘇生ポイントです。

これが資産価値向上と地域社会との結びつきを強め、物件の蘇生につながるより不動産経営の安定化につながってきます。物件が持つ役割を検証し、物件が持つ潜在的競争力(立地・環境・建物構成等)を引き出すためには、互いの未来への設計図を描く必要があります。

1. 地域特性から見た需要層(テナント)属性の動向 (テナント側の立場・状況把握)

2. 需要層の価値・判断基準の調査

3. 貸主・借主双方が抱えている根本的問題点検証

以上、最低限の物件蘇生に重要な3つポイントです。蘇生費用・蘇生プランに関しては、弊社でご相談を承りますので施工監理を行い、分離発注によるコスト削減が可能です。

物件の蘇生ポイントは、物件が置かれている立場を理解し、過去・現在・未来においてどの様な役割を担う必要があるかを明確にすることです。この役割が理解できると、どの様な対策を立案し、どの様な手法が適切であるかが分かってきます。

巷では、色々な改善方法の事例が溢れていますが、同じ改善方法を真似しても、必ずしも同じような結果かせ得られない可能性があります。同一需給圏で同条件であれば話は別ですが、不動産に同じもの(立地・環境・テナント属性)は存在しません。

石橋を叩いた確実な蘇生対策の立案を行う必要があります。詳しくお知りになりたい場合は、お問合せよりご相談下さい。このご相談が様々な変化をもたらし、抱えている問題解決の糸口へとつながります。

賃貸経営についてのご質問の回答内容です。

賃貸事業(不動産投資)も会社経営と同じで表裏一体のもので、ニーズの期待に応える良質なサービスを提供し、キャッシュフロー増大に図る為、創意工夫をもって事業展開を行っていくことが大切です。

建物の存在価値(資産価値)は、地域社会が求めるニーズを的確に捉える戦略を行い、需要ニーズから支持される提案(経営)を継続することです。賃貸事業の一般的な常識等に捕らわれていると、今迄のような収益・稼働率を維持・確保することは至難の技となることは明白です。

未来を切り開くには、選択の多様化時代の終着点を見極める力を、経営を通じて保持することが経営者としての最重要課題であると思います。臨機応変に経営の舵取りを行う事で、不動産経営の実行力が備わり、適切な判断基準が養われます。これから未来につながる賃貸経営に必要な項目は

1.リーシング戦略( 独自の広告宣伝 )の強化

2.競合先動向を見据えた商品化

3.市場認知度拡大の戦略を構築

4.経営数値掌握と目標設定基準の策定

5.低稼働資産の見切り( 組換え )

などが必要となっています。

立地特性・建物仕様だけで需要層を確保してきた時代は終焉しました。未来の賃貸経営は、不動産運営責任者としての自覚を持って頂き、事業全般の業務精査できる判断能力を身に付けることが必要です。

地域社会が求める賃貸経営とは、時代ニーズに応える情報収集能力、運営基盤を強固する経営戦略、地域社会での運営責任を全うすることです。

不動産経営相談の事前確認事項

ページおよび関連資料に記載された内容(図表・文章を含むすべての情報)の著作権ならびに一切の権利は、株式会社AXES21 に帰属します。

また、これらの内容については、当社の事前の許可なく、使用・転載・複製・再配布・再出版などを行うことは固く禁じられております。

サイドメニュー

お問合せはこちら

賃貸経営全般のご相談・悩みなどお気軽にお問合せ下さい