不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

3. 貸家の適地基準についての相談窓口

"入居者は何にお金を払うのか?" (資産運用リスク・・高)

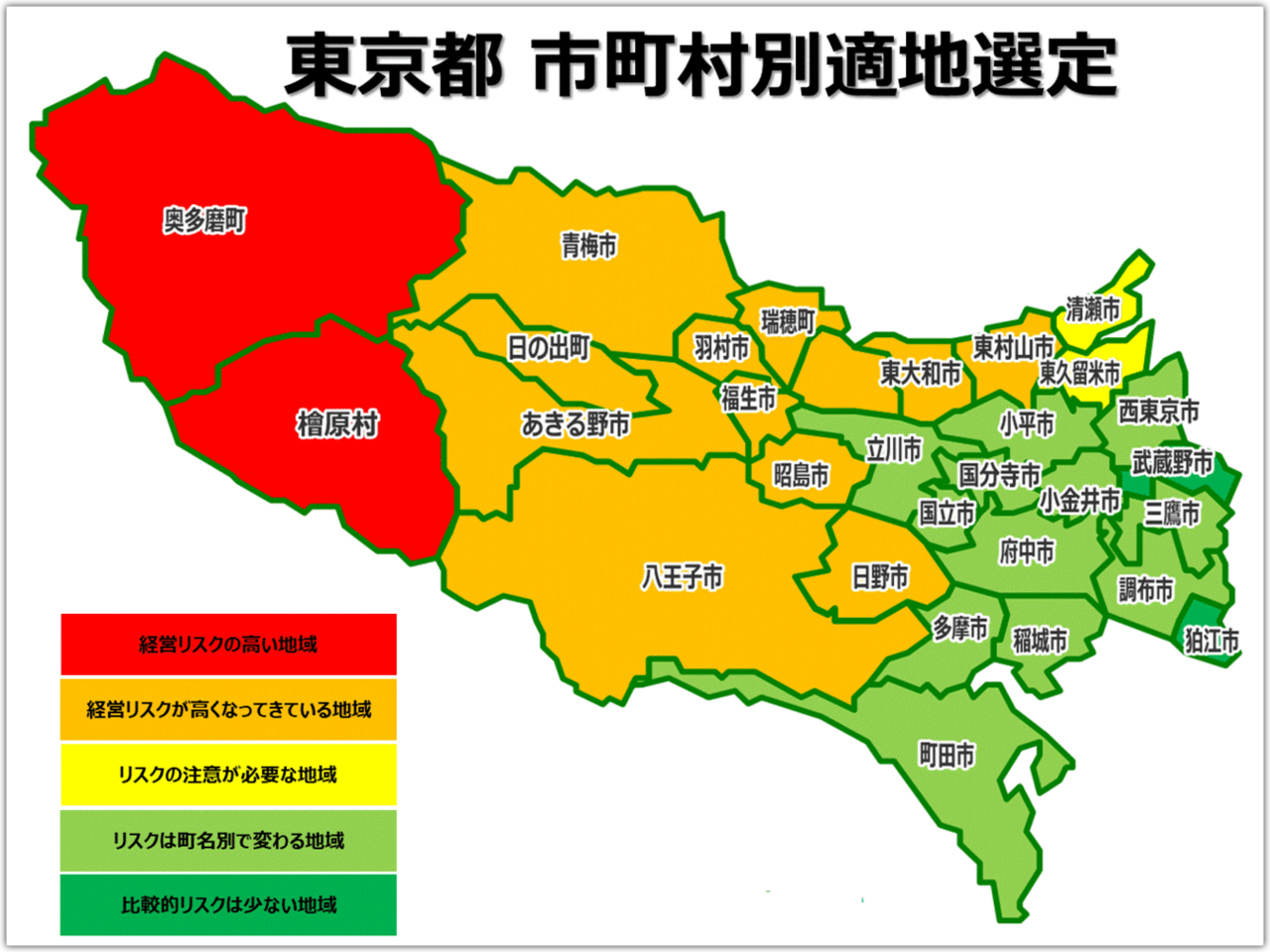

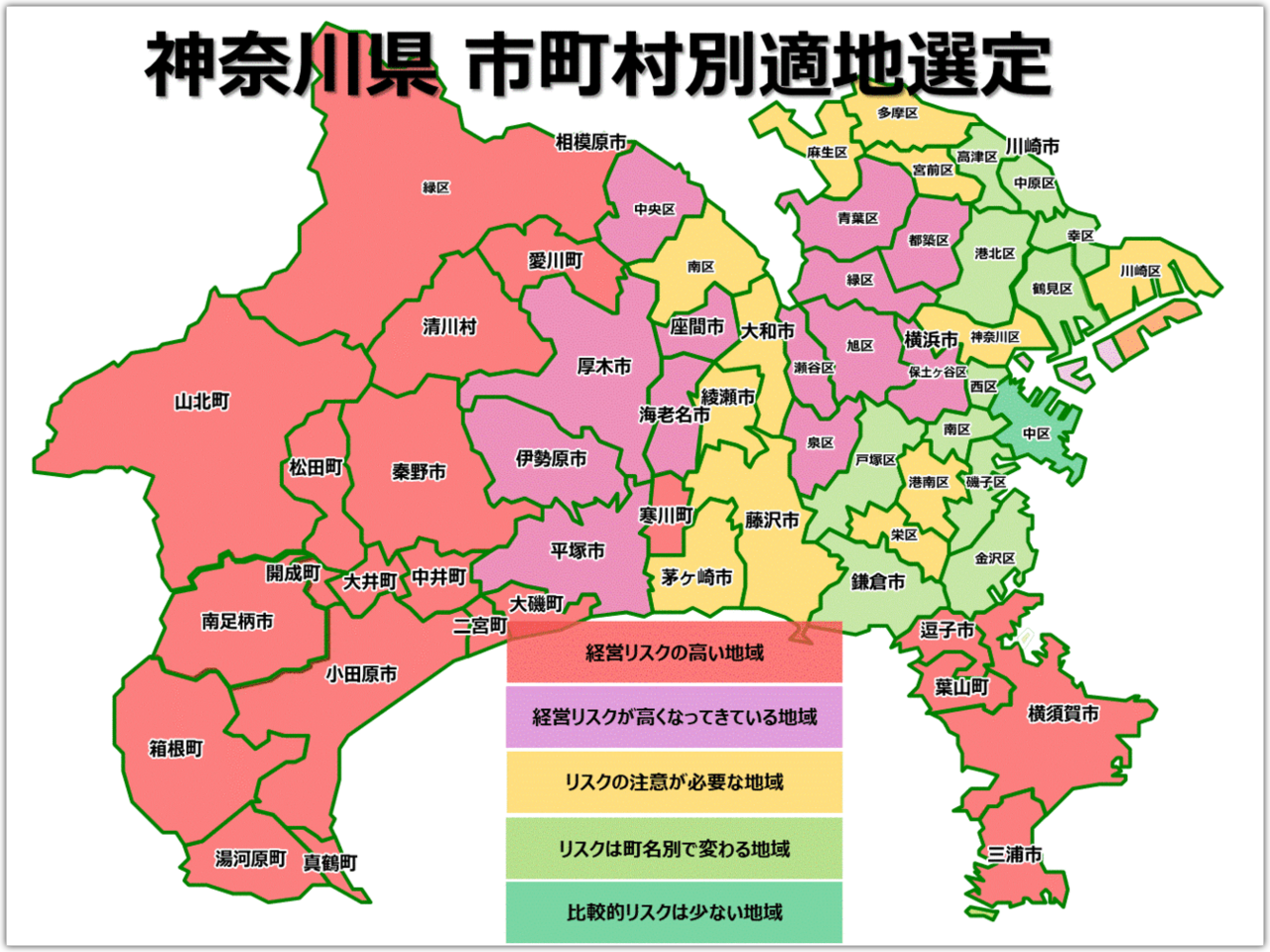

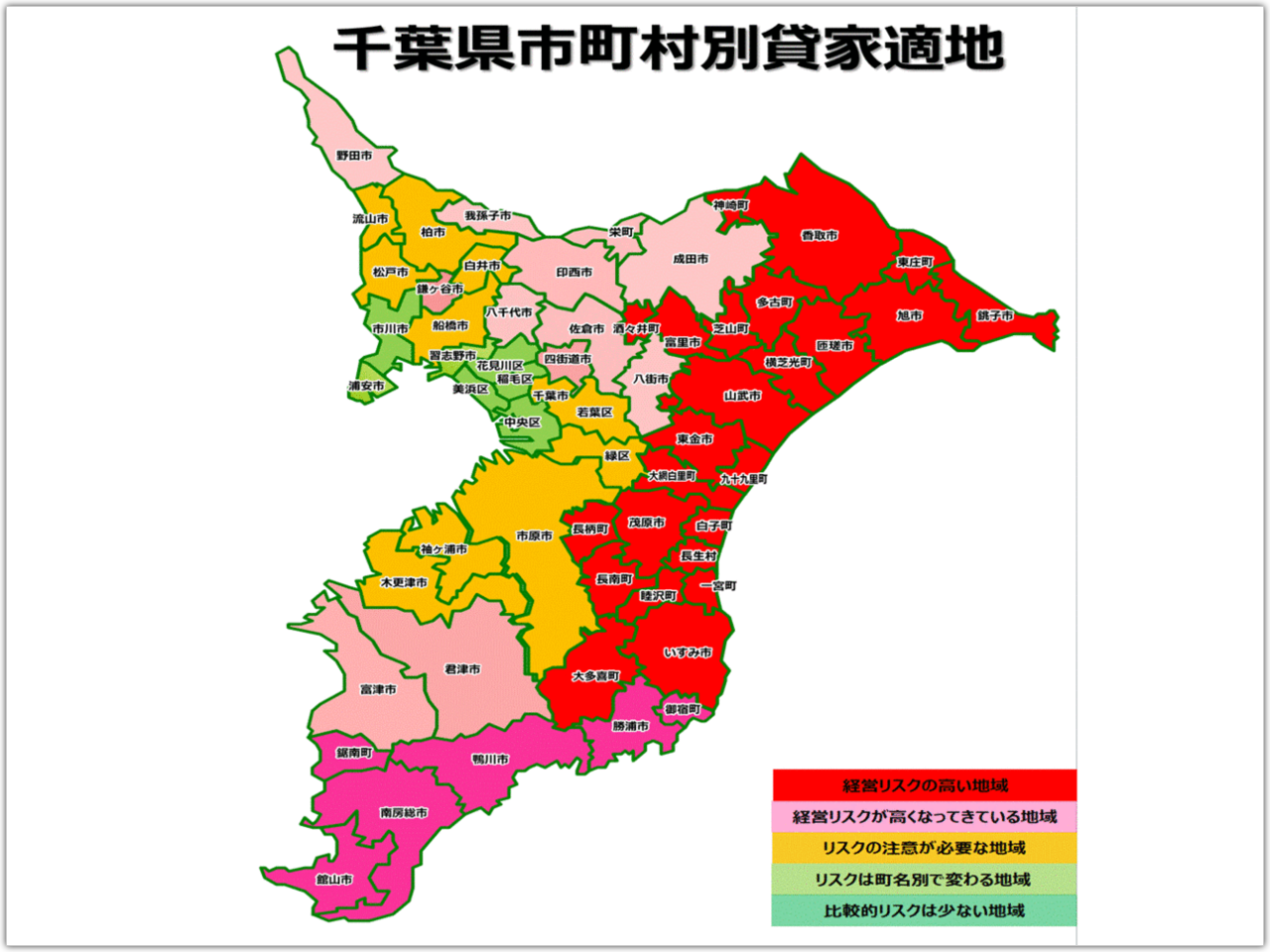

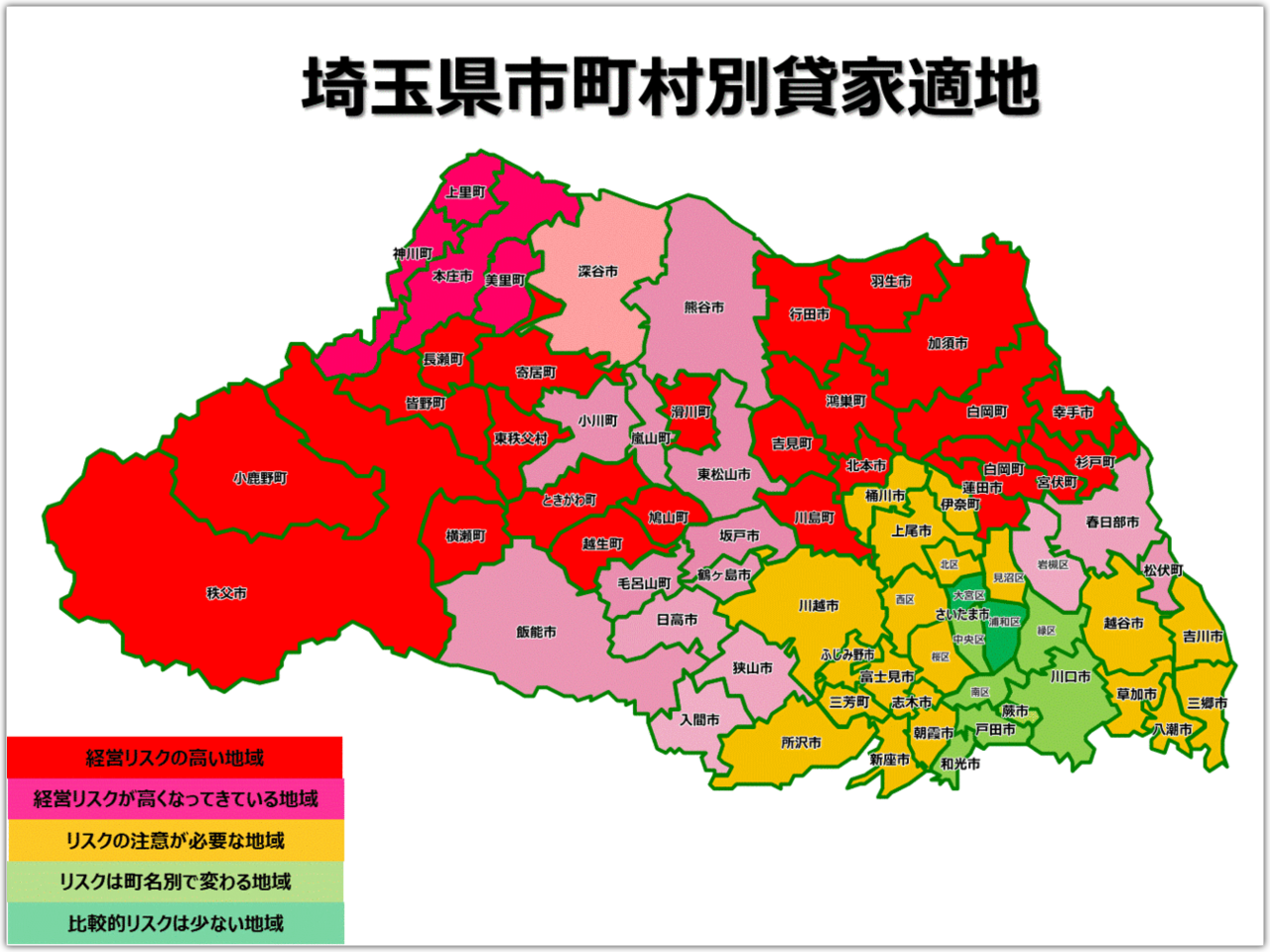

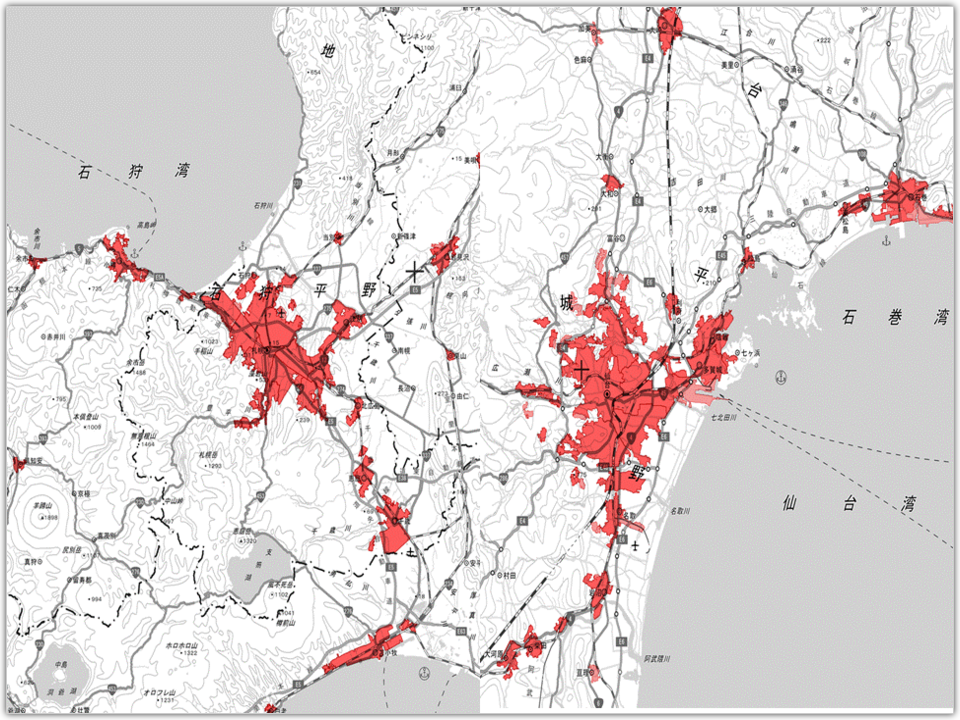

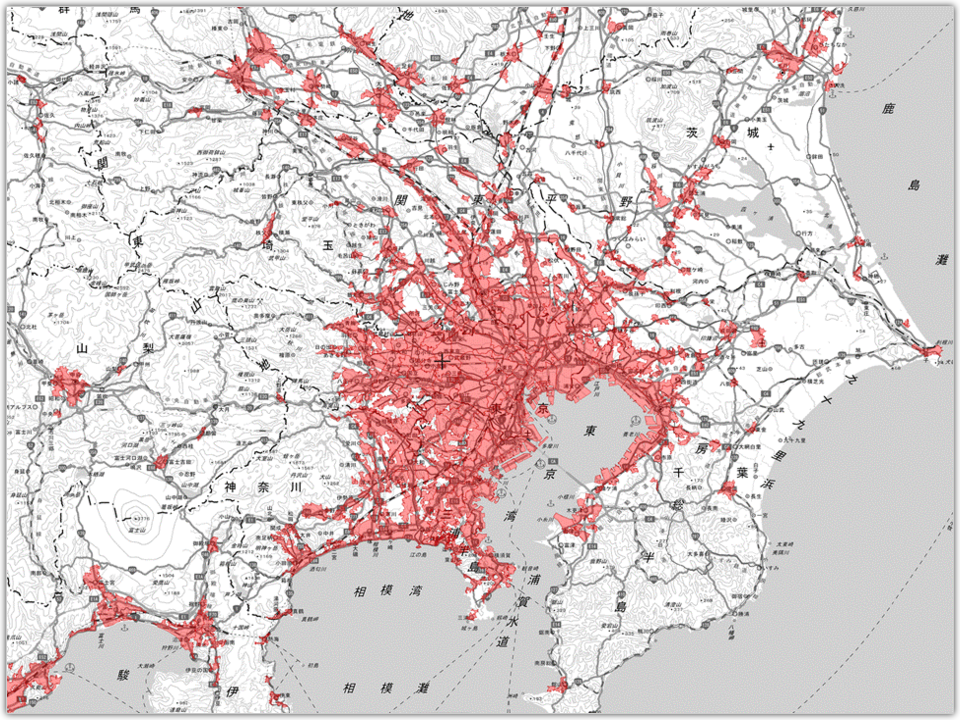

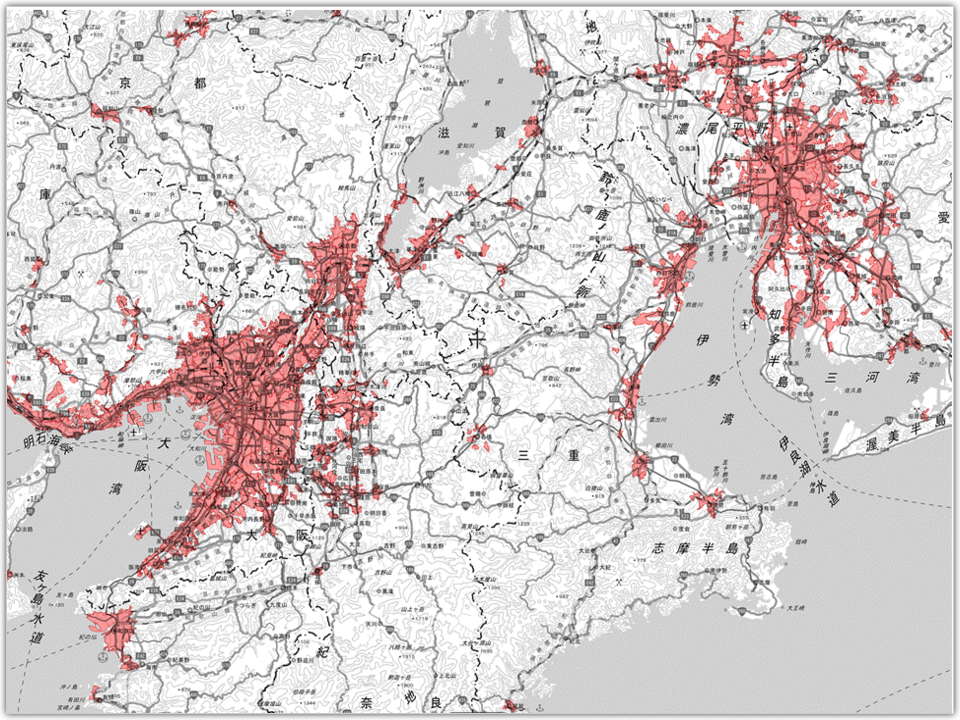

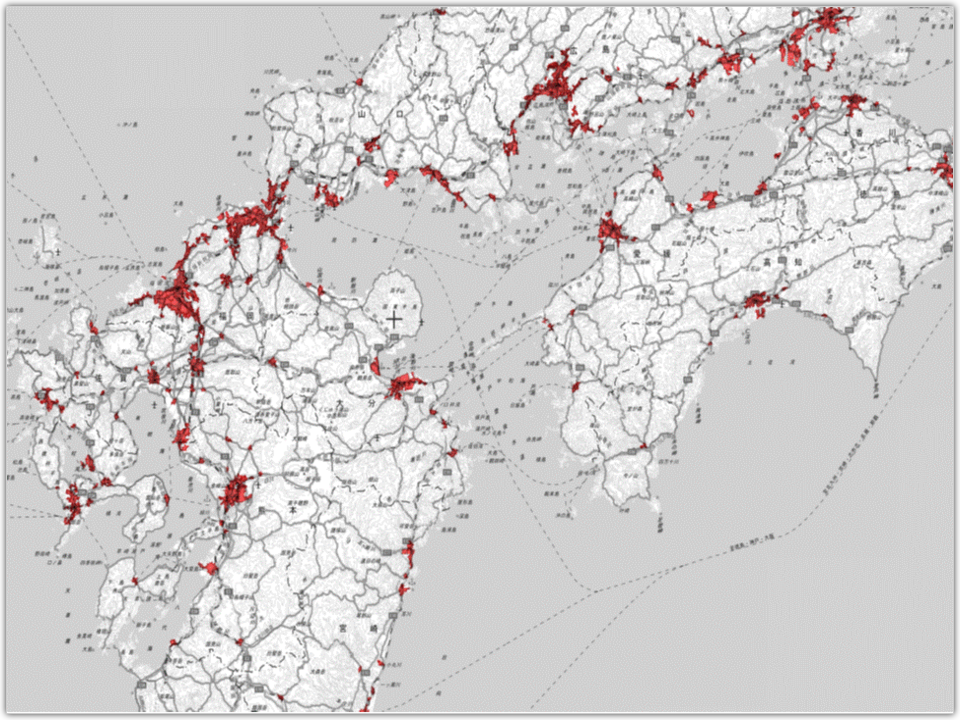

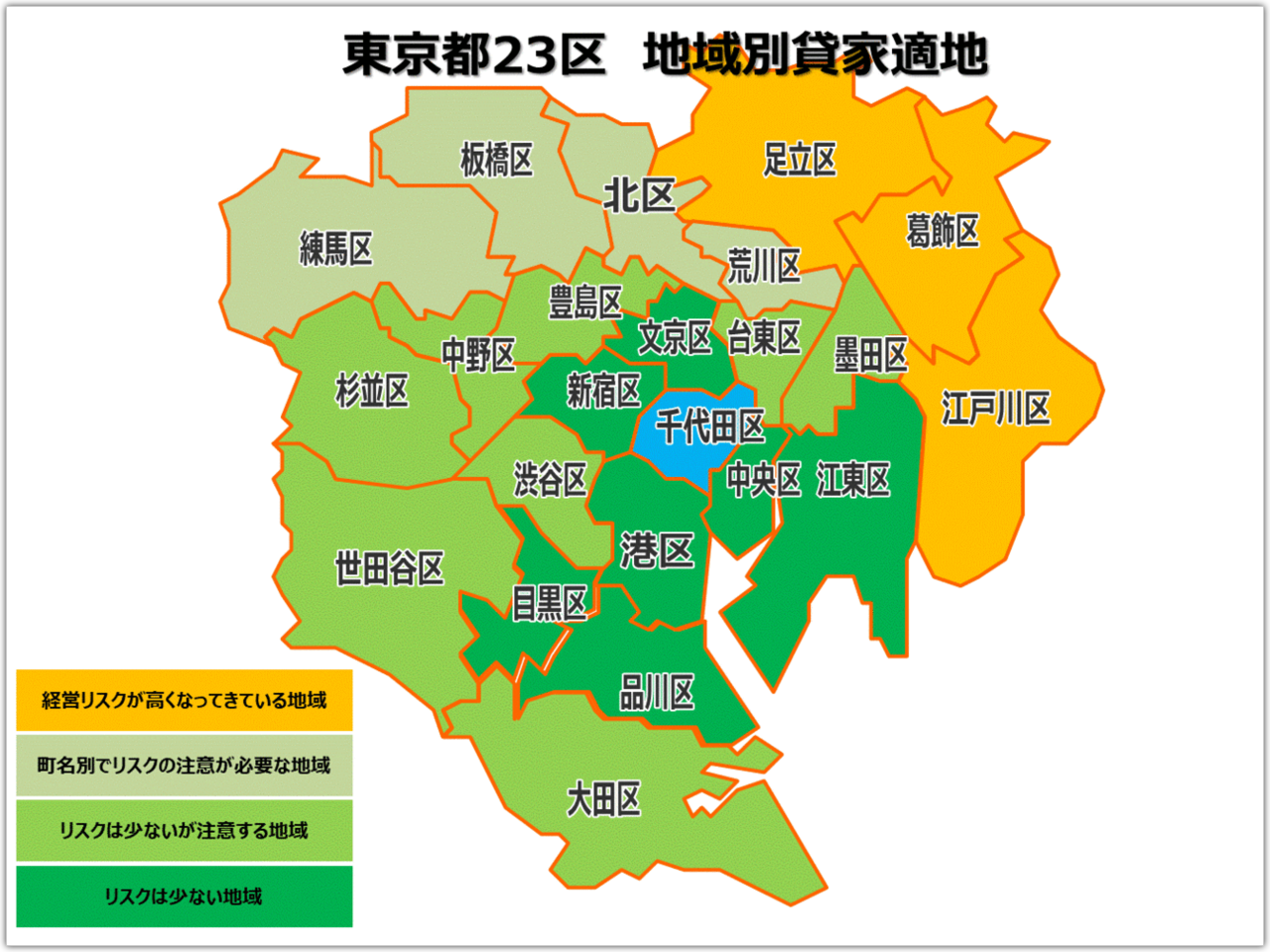

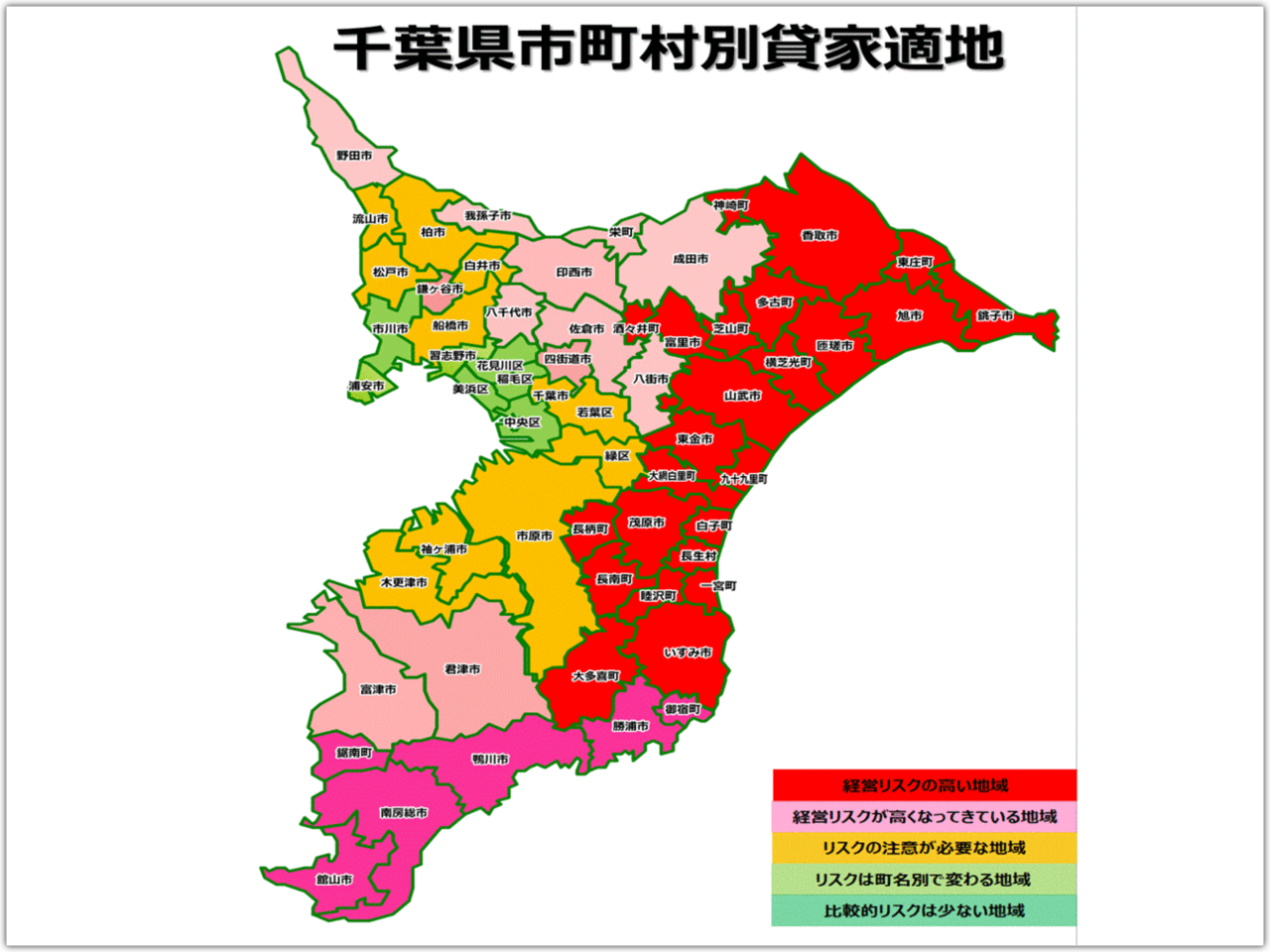

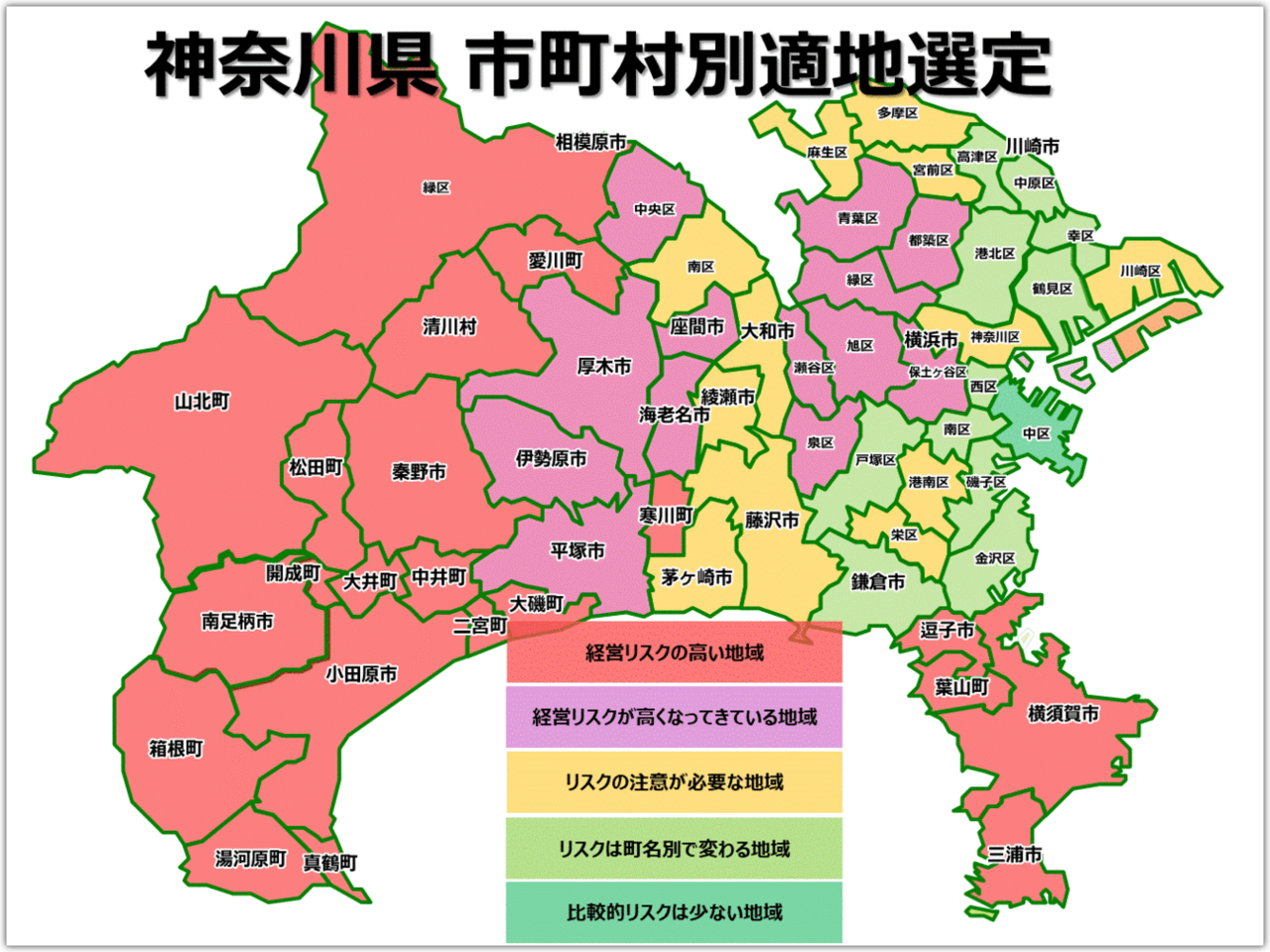

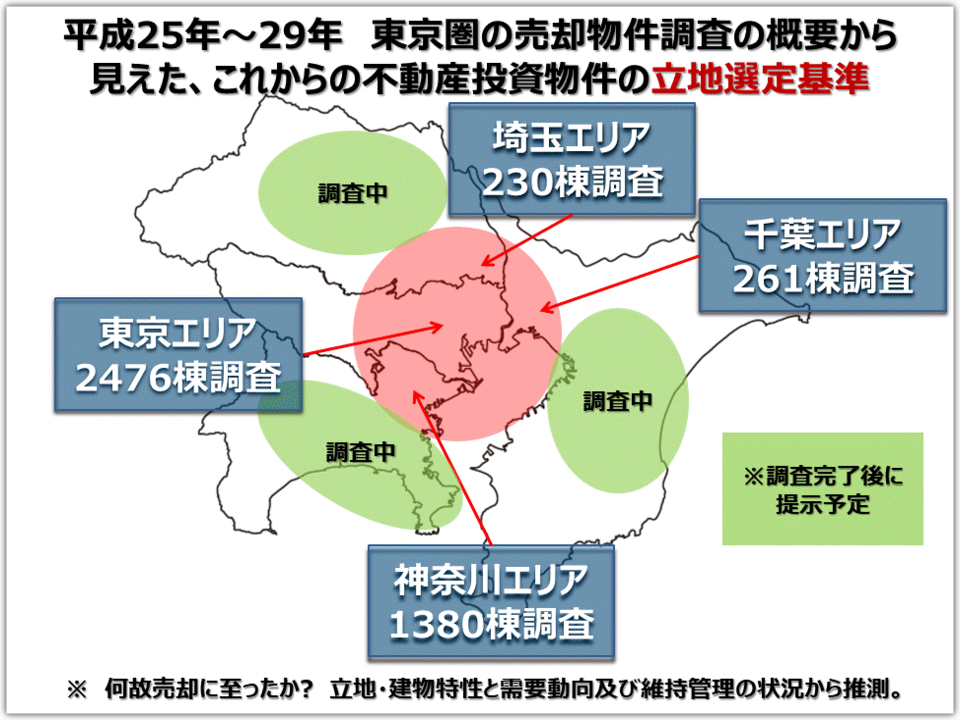

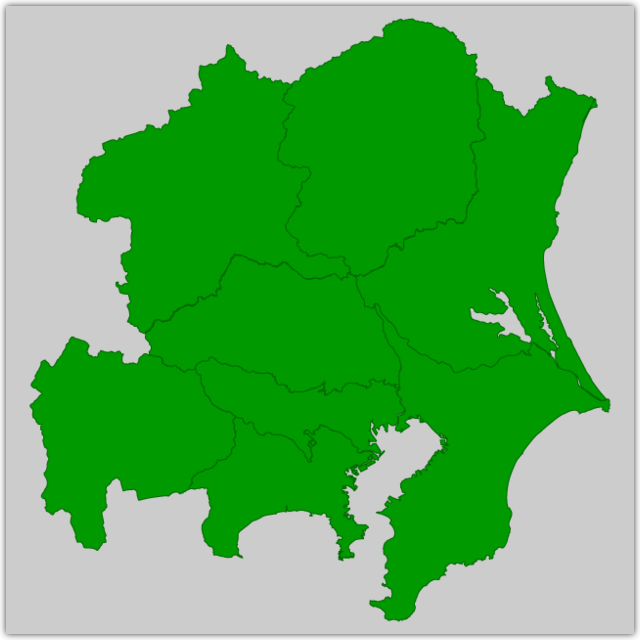

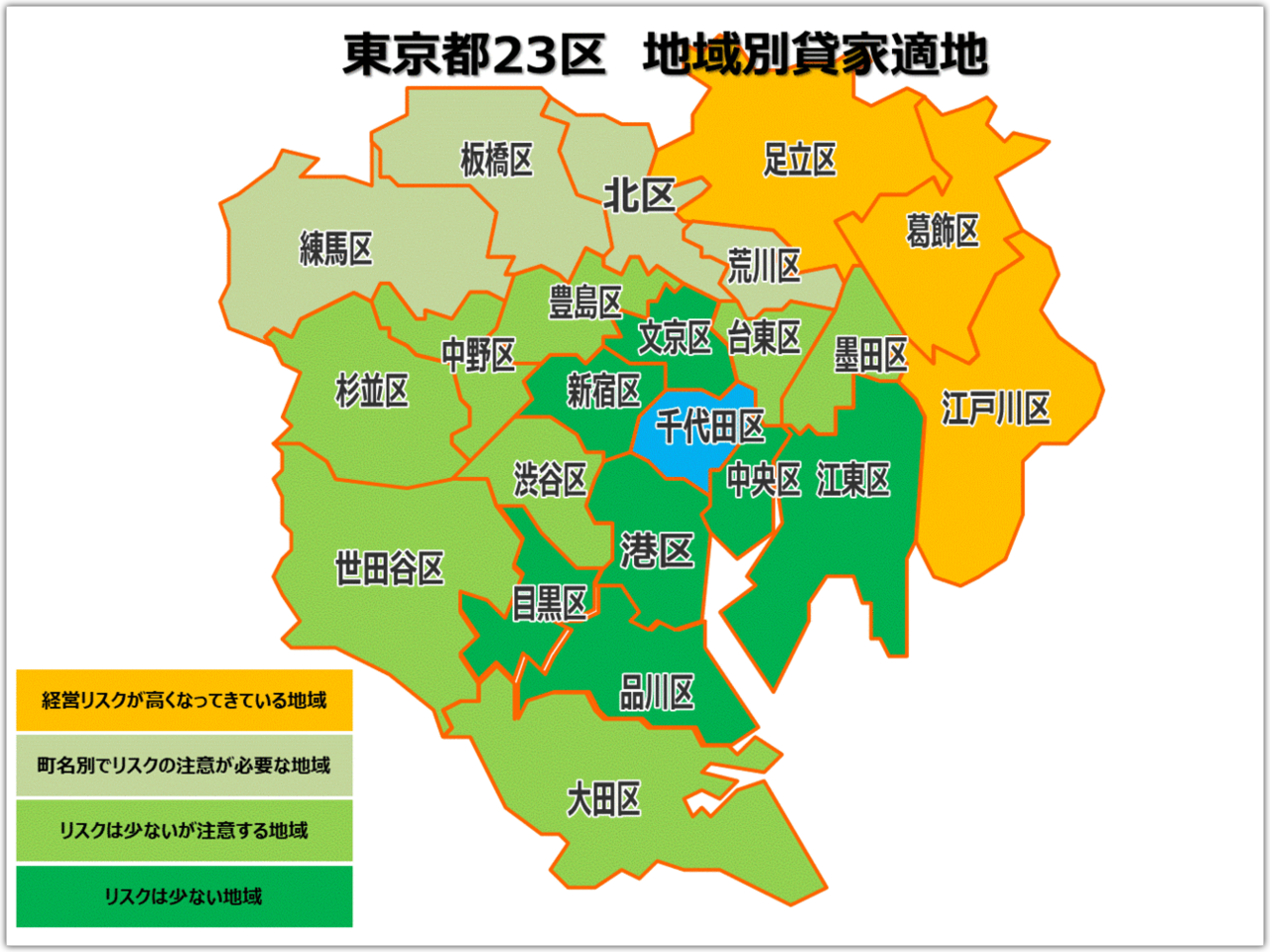

不動産投資4つの相談窓口 ( 貸家適地 ) 東京圏編 (地図の暖色系は運用リスクが高い)

"不動産投資はまずは立地を選べ"と言われるように、立地によって入居者動向・需要規模・家賃設定等が大きく変わってきます。投資目的別に選定した立地から、目的達成が可能な物件を選定していく、スキル(選定基準)を持つことが重要と言われております。この目的を達成させるには、貸家適地の要素を理解する事と、その地域に住む入居者は、何に価値観をもっているかを知ることが、目的達成の近道になります。不動産投資家の属性によって立地選定・融資基準が違ってくると同じように、入居者も年収・価値基準が違ってきます。

近年、投資家の判断基準・リスク許容範囲・価値基準などを確認しないで、投資物件を勧めている不動産会社が見られます。勧められても判断基準を持っていないと、状況に呑まれて、魅力物件に見えてしまいがちになります。立地選定・物件選定・希望する入居者属性の3点については、自分なりの判断基準を作り上げることが資産運用に大切なポイントなります。

東京都23区の貸家適地(資産運用リスク度合い)について ※画面をクリックすると拡大出来ます

※暖色(赤・橙)系に分類される地域は、賃貸リスクが高いエリアです。

これらの地域を選択できるのは、十分なリスク吸収力と経営基盤を持つ、ベテランの不動産経営者に限られるとお考えください。

すでに豊富な経験を積み、地域特性を活かした独自の経営手法を確立している方であれば、暖色系地域を選択することで新たな展開を見出せる可能性があります。

しかし、この条件に該当しない場合、リスク収拾は極めて困難です。

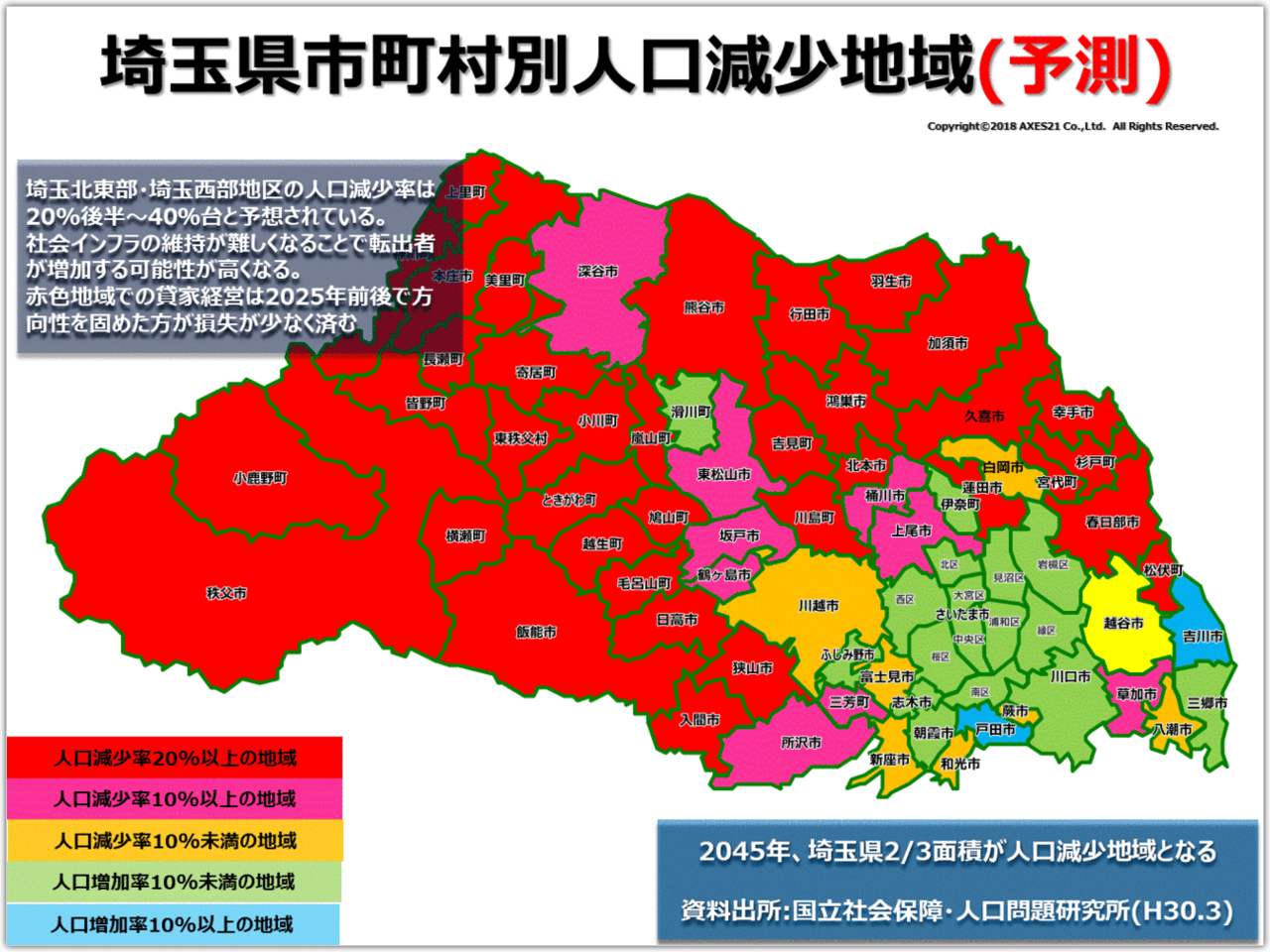

今後、日本社会では人口減少が一層進行することで、昭和平成時代の価値基準を持った需要層が縮小していくことが確実視されています。そうした未来を見据えると、暖色系地域の選択は避け、安定的な需要が見込める地域への投資判断を行うほうが、資産を守り抜くうえで賢明だと考えられます。

目次 貸家適地とは家賃を支払う価値がある地域を言います。立地・環境に付随して建物が調和されているかがポイント。

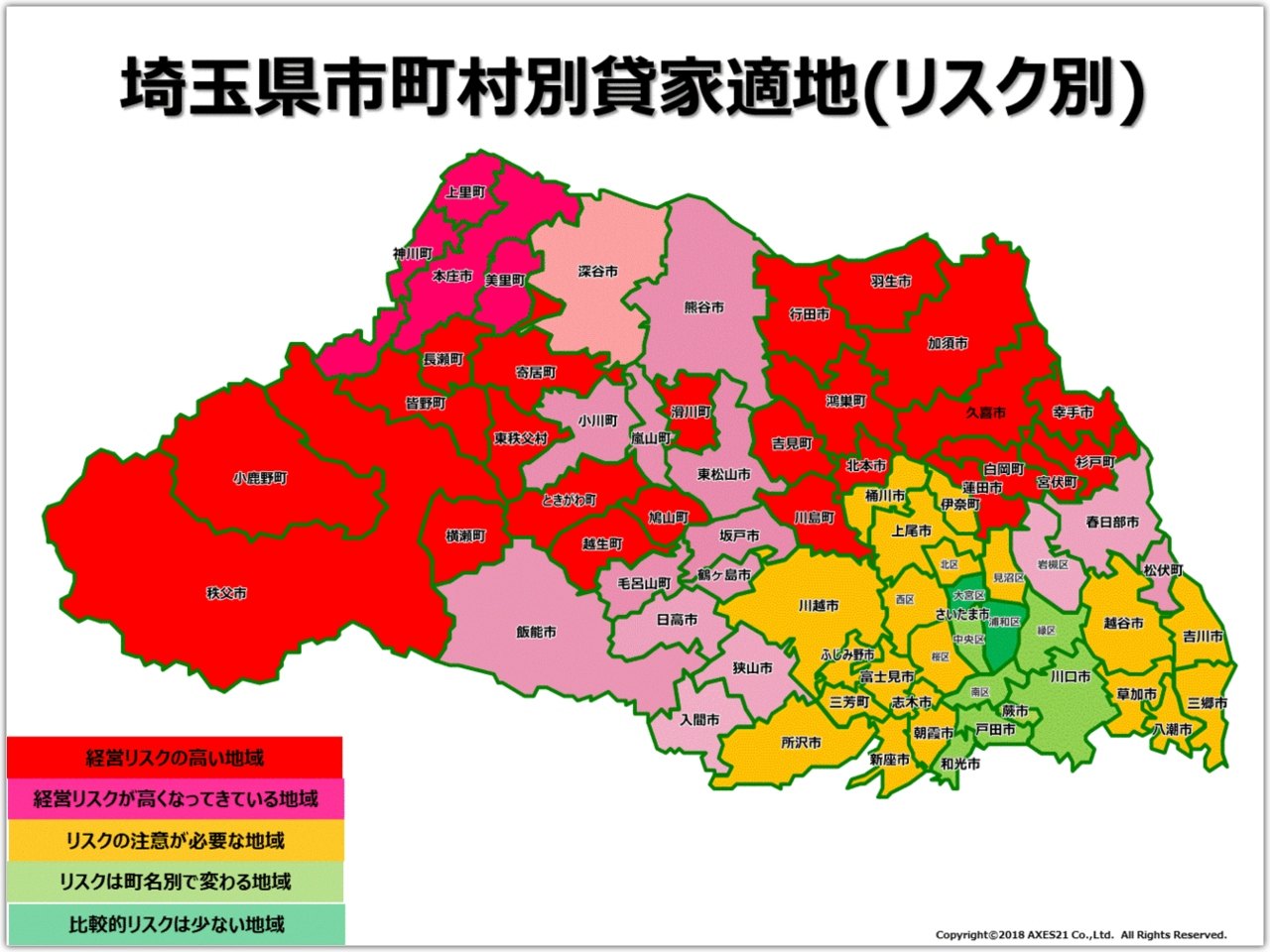

下記の地図は、埼玉県内での貸家として継続が比較的安定している地域をプロットしています。細かく見ていくと暖色系の経営リスクのある地域でも貸家適地は存在します。どの地域でも借家需要はありますので、各エリアについて詳細をお知りになりたい場合は、下記のお問合せホームよりご連絡ください。

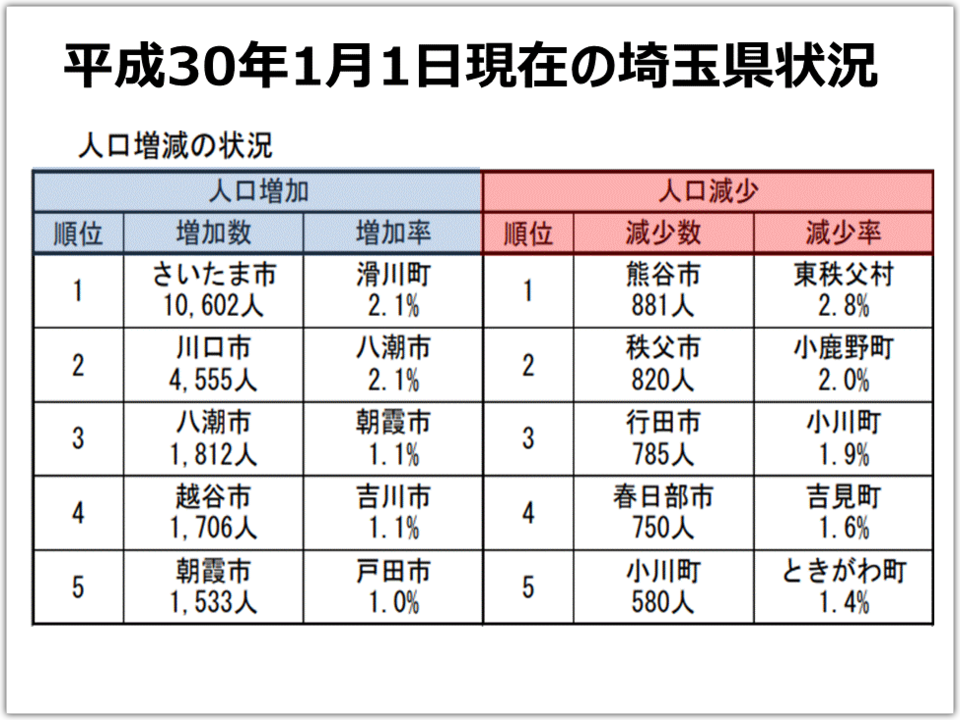

埼玉県の人口は南東部に集中しており、実に県全体の62.5%がこのエリアに居住しています。いわゆる「埼玉都民」と呼ばれる背景には、東京への通勤・通学人口が約100万人規模にのぼるという現実があります。しかし近年では、その数は毎年およそ1万人ずつ減少しており、地域による二極化が進みつつあります。

こうした状況を踏まえ、貸家経営においては**「適地要件」**を満たすことが成功の第一歩です。主に以下の3つの視点が重要となります。(※下記図参照)

-

需給バランス

供給過多で空室リスクが高まるエリアは避け、安定した需要が存在する地域を選定すること。 -

建物特性と入居者ニーズの適合性

建物の仕様や間取りが入居希望者の生活スタイルに合っているかどうか。 -

入居者属性と就業環境

特に都内通勤客をターゲットとする場合、直通乗り入れ路線の駅徒歩圏が理想的です。

また、池袋・新宿・渋谷・品川方面と、大手町・上野・秋葉原方面では、通勤先によって入居者属性に大きな違いが生まれます。どの層を主なターゲットとするかによって、将来の収益力が大きく変わってきます。

これらの適正立地基準を満たすことは、資産運用におけるリスク低減の最重要ポイントです。不動産経営における失敗を未然に防ぎ、長期にわたり安定した収益を確保するための基盤となります。

街並みが整然としていて街灯が多く犯罪発生率が少ない地域は第一条件

生活用品・ショッピングなどが近くにあることは利便性の感度を向上させる

就業先を考慮すると駅徒歩10分圏内は需要層の優先順位になります

飲食店・小売物販など日常品購入に事欠かない立地であること。

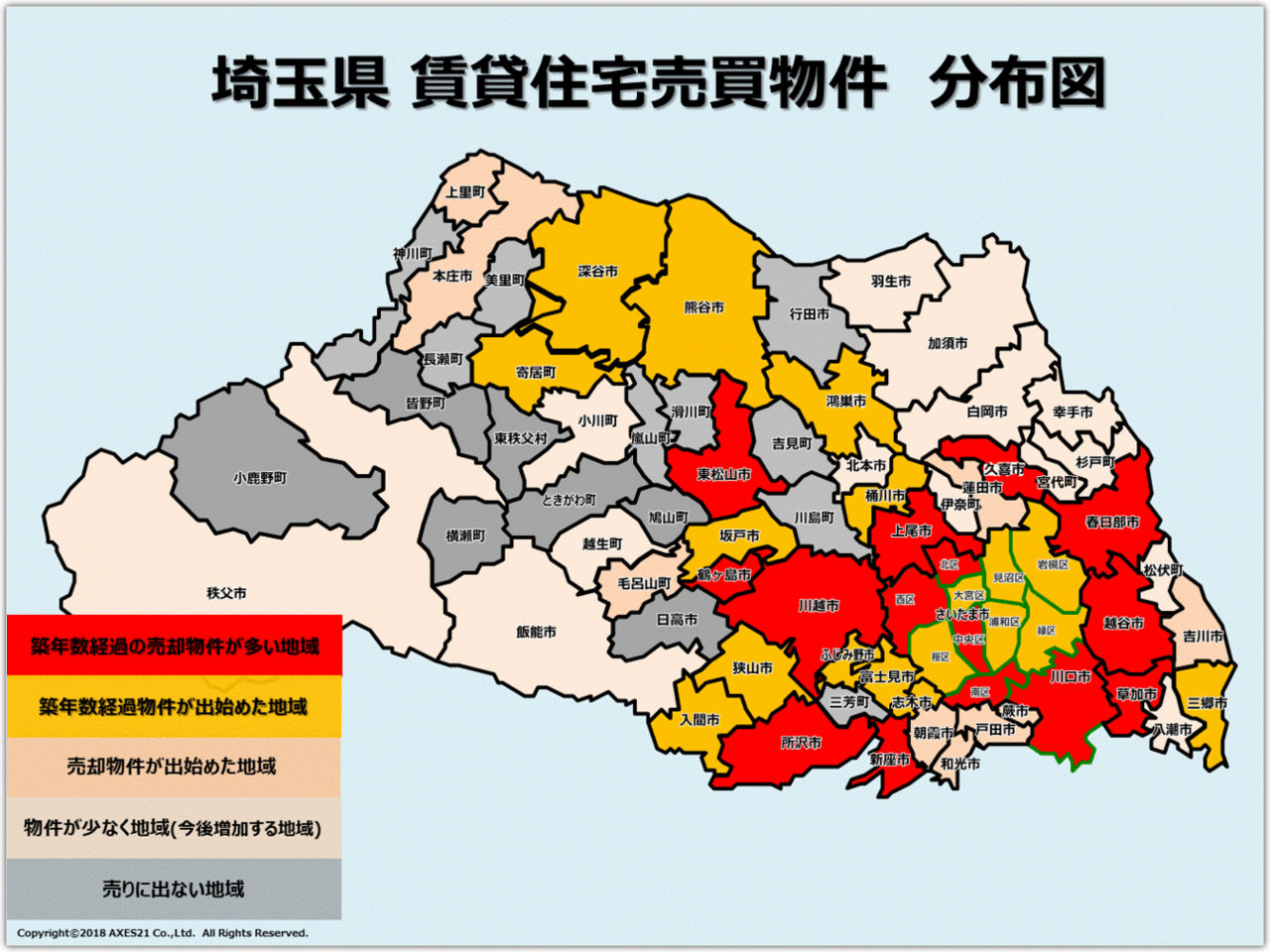

WEB上で売出されている物件の地域動向を確認することも大切な作業の一つです。

投資効率と利回りを重視する場合、立地での建物優位性を必ず確認する必要があります。退室後の入居付け期間が長期になる地域が増加してきています。物件の商品的魅力も必要ですが、需要層が何故その地域に入居して、家賃を支払うのかの理由を調べておかないと、適正な経営が出来なくなります。

入居者が確保できない物件は、資産運用の対象からは外れてしまいます。また、運用期間終了後の売却にも時間がかかることも考慮した選定が必要です。下記図に今後売り出される物件に対しての注意事項と選定基準を明記しておきます。

貸家の適地について、東京圏以外のエリアでも情報をお知りになりたい方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。地域の特性や将来性を踏まえた詳しいご説明をさせていただきます。

資産運用の成功に欠かせないのは、まず「貸家に適した立地の見極め」です。そして、その地域で入居者に選ばれるためには、求められる建物仕様や魅力を正しく把握し、提供していくことが基本となります。

特に借入を活用した不動産運用においては、運用期間中に安定した稼働率を維持できるかどうかが最も重要なポイントです。そのためには、入居者が「何に価値を感じ、何に対して家賃を支払うのか」を深く理解することから始まります。

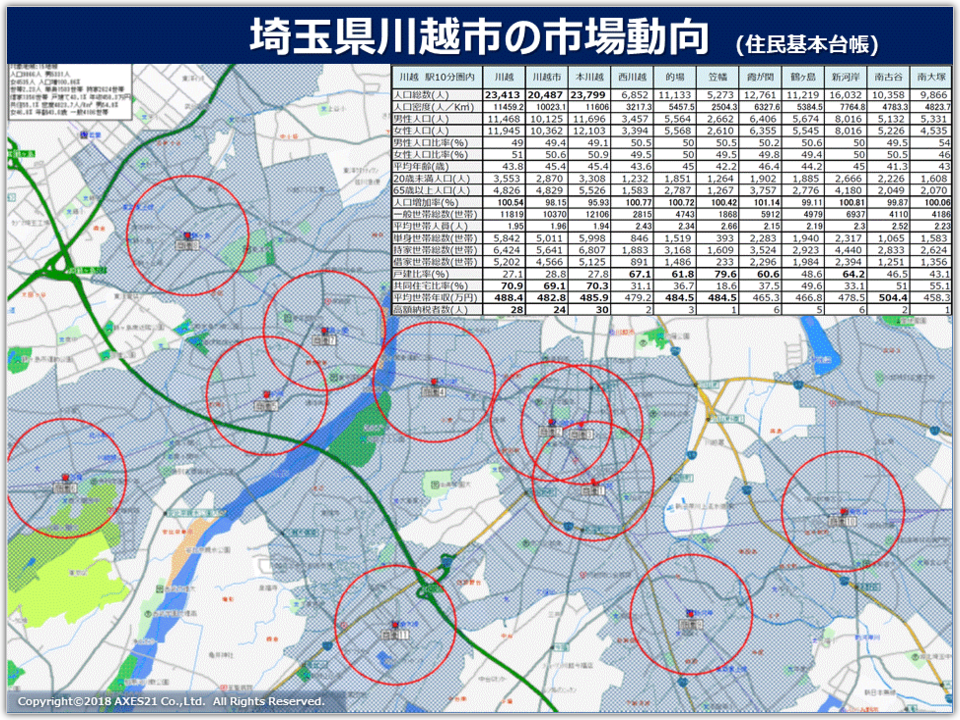

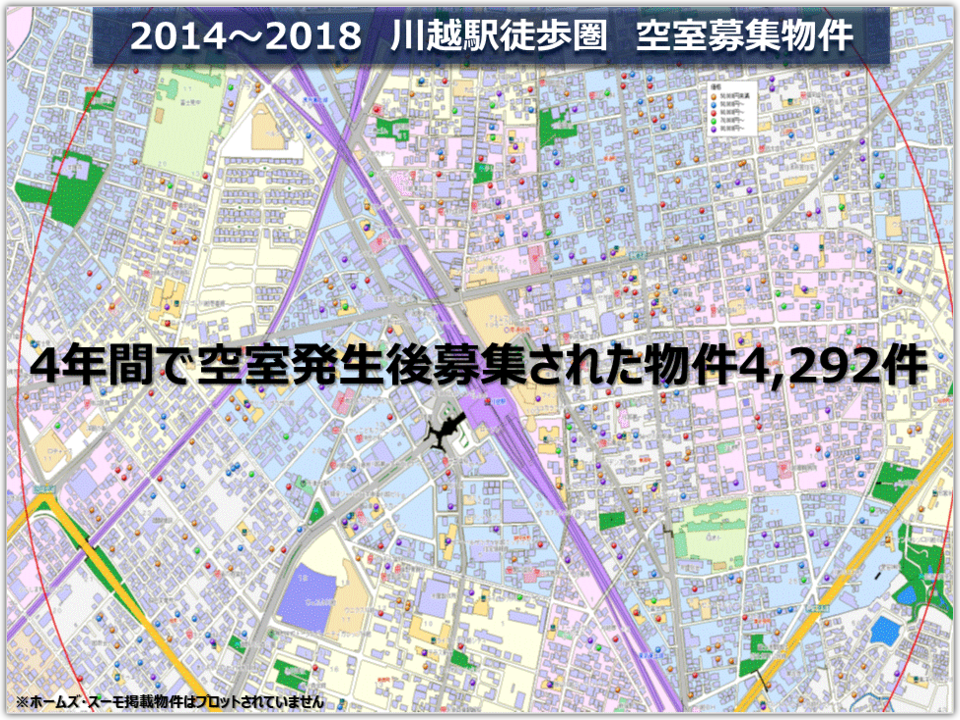

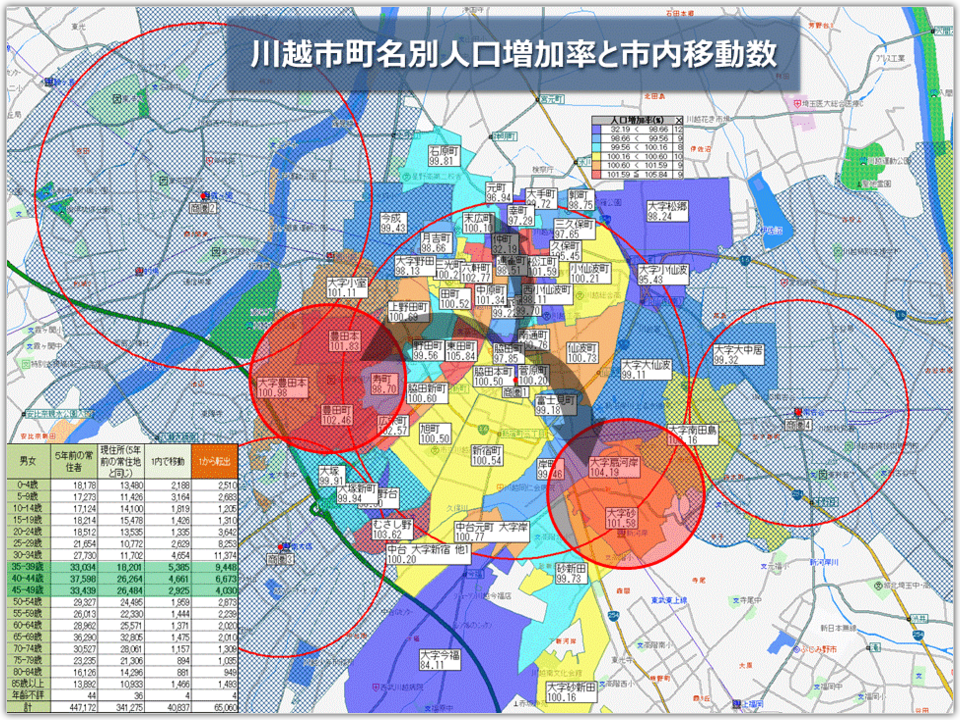

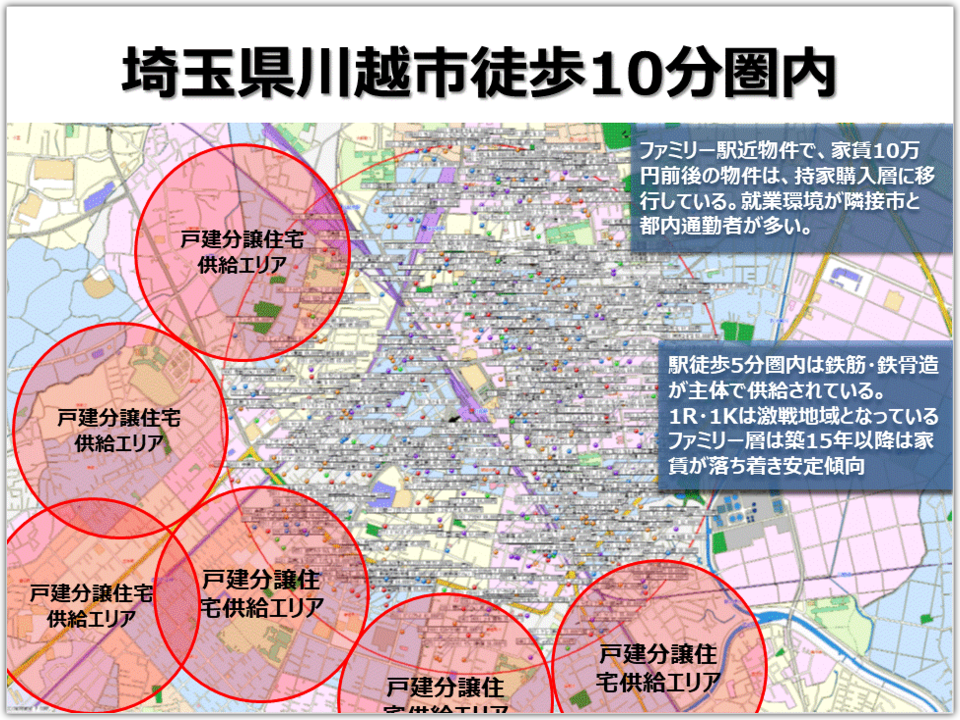

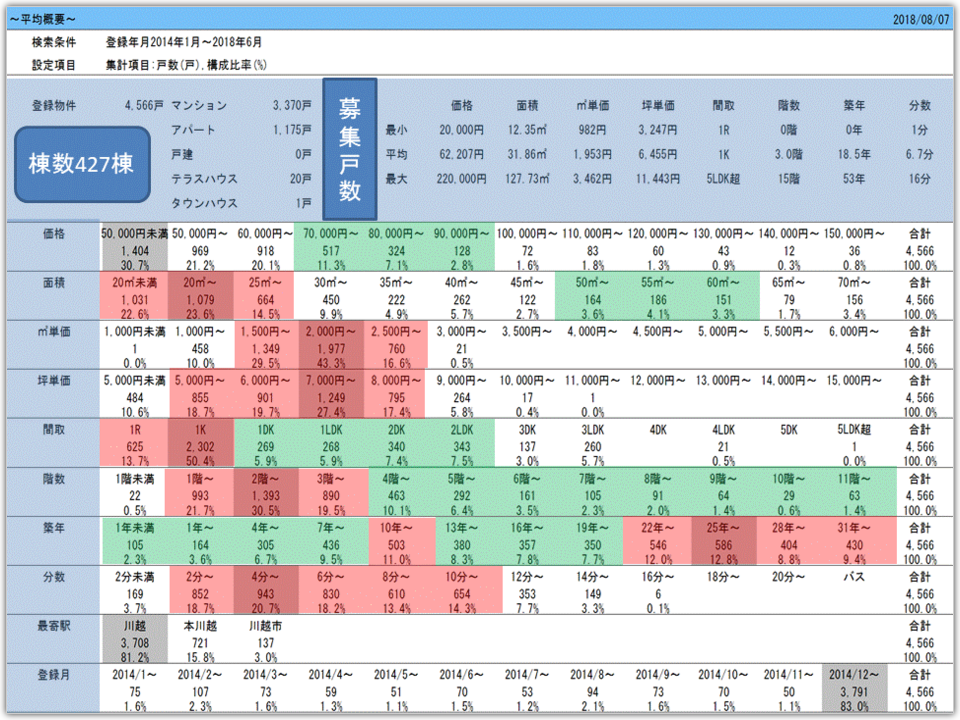

埼玉県で人口第3位を誇る川越市について、賃貸住宅の適地を見ていきたいと思います。川越市全体の借家比率は、平成25年国勢調査によると 27.77% となっています。

また、市内には 11の鉄道駅(JR線5駅・私鉄6駅) があり、それぞれの駅周辺で借家比率を分析することで、賃貸住宅に適したエリアが浮かび上がってきます。

※ 川越駅・川越市駅・本川越駅の3駅は隣接しており、統計計算上、世帯数が約4割前後重なって計算されます。借家比率は正しく計算されています。

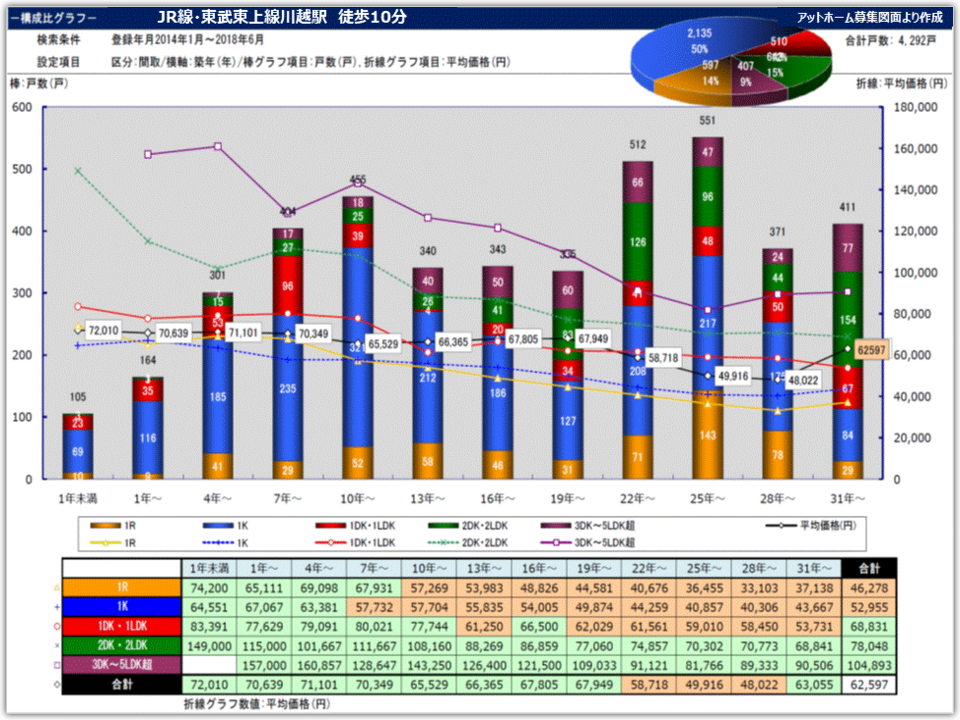

- JR川越線・東武東上線川越駅・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数11,626世帯・持家世帯数6,424世帯・貸家世帯5,202世帯 貸家比率44.7%

- 東武東上線 川越市駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数10,054世帯・持家世帯数5,641世帯・貸家世帯4,566世帯 貸家比率44.7%

- 西武新宿線 本川越駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数11,932世帯・持家世帯数6,807世帯・貸家世帯5,125世帯 貸家比率42.7%

- JR川越線 西川越駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 2,774世帯・持家世帯数1,883世帯・貸家世帯 891世帯 貸家比率32.1%

- JR川越線 的 場 駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 4,654世帯・持家世帯数3,168世帯・貸家世帯1,486世帯 貸家比率31.9%

- JR川越線 笠 幡 駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 1,842世帯・持家世帯数1,609世帯・貸家世帯 233世帯 貸家比率12.6%

- 東武東上線 霞ヶ関駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 5,820世帯・持家世帯数3,524世帯・貸家世帯2,296世帯 貸家比率39.4%

- 東武東上線 鶴ヶ島駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 4,907世帯・持家世帯数2,923世帯・貸家世帯1,984世帯 貸家比率40.4%

- 東武東上線 新河岸駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 6,834世帯・持家世帯数4,440世帯・貸家世帯2,394世帯 貸家比率35.0%

- JR川越線 南古谷駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 4,084世帯・持家世帯数2,833世帯・貸家世帯1,251世帯 貸家比率30.6%

- 西武新宿線 南大塚駅・・・・・・徒歩10分圏内(800mで換算) 世帯数 3,980世帯・持家世帯数2,624世帯・貸家世帯1,356世帯 貸家比率34.1%

川越市における貸家需要の中心は、川越駅・本川越駅・川越市駅の3駅から徒歩10分圏内に集中しています。

このエリアは貸家比率が 40%台 と高く、利便性と需要の高さを兼ね備えています。つまり、入居者層が安定的に集まる「強い市場」ですが、その一方で競合物件も多く、単なる立地の良さだけでは経営を維持できない地域であることを忘れてはいけません。

競争力ある物件に求められる条件

-

差別化された建物仕様

競合物件との差を生むのは、外観や内装のデザイン性、最新設備の導入、環境に配慮した省エネ仕様などです。特にファミリー層や単身層がターゲットの場合、それぞれに響く魅力を備えることが重要です。 -

ターゲットを明確にしたコンセプト設計

「駅近・単身者向け」「広めの間取りでファミリー層向け」「ペット可物件」「ワークスペース完備」など、明確なコンセプトを打ち出すことで、入居者層の心をつかむことができます。 -

高い管理品質と安心感

物件の魅力は建物そのものだけではなく、管理水準にも大きく左右されます。迅速な修繕対応、共用部の清潔感、セキュリティ体制など、入居者が「長く住みたい」と感じられる環境を整えることが、家賃を下げずに高稼働を維持する秘訣です。 -

柔軟な賃貸条件・サービス提供

インターネット無料、家具付きプラン、法人契約対応など、時代に合った付加価値を取り入れることで、他物件との差別化につながります。

まとめると、貸家適地の第一条件は 貸家比率40%以上の地域 であること。しかし、それだけでは十分ではなく、物件そのものの競争力 が経営成果を大きく左右します。川越駅周辺は確かに有望なエリアですが、競争が激しいからこそ、「差別化戦略」と「長期的な資産価値維持」が欠かせません。

この2つをバランスよく実現することこそが、安定収益を確保し、不動産経営を成功に導く最短ルート です。

川越エリアにおける成功事例・失敗事例

✅成功事例:差別化と需要マッチングに成功したケース

川越駅徒歩8分の築浅マンション。競合が多いエリアにもかかわらず、**「テレワーク対応のワークスペース付き間取り」**を打ち出し、単身者・DINKs層のニーズを的確に捉えました。

-

成功要因

-

在宅勤務増加という社会動向を先取り

-

駅近立地+高付加価値仕様で賃料を維持

-

家賃を下げることなく稼働率95%を維持

-

結果として、安定したキャッシュフローを確保し、売却時にも高値で取引されました。

❌ 失敗事例:競合との差別化不足

本川越駅徒歩12分の築20年アパート。周辺に同様の物件が乱立している中で、改修投資を行わず家賃を維持し続けた結果、入居率が大幅に低下しました。

-

失敗要因

-

「駅近」とは言えない中途半端な立地

-

周辺新築物件との差別化要素がゼロ

-

築古による修繕費増加で収益性が悪化

-

最終的には家賃を2割下げても入居付けに苦戦し、売却時には当初想定より大幅に低い価格で手放す結果となりました。

この事例から学べるポイント

-

立地条件(貸家比率40%以上)だけでは十分でない

→ 建物仕様・サービス・管理品質の差別化が不可欠。 -

市場動向を先取りする視点が経営を左右する

→ 在宅勤務やライフスタイル変化を取り入れる。 -

築古物件は改修投資を怠ると致命傷になりやすい

→ 早期の修繕・リノベーション判断が資産価値を維持。

まとめると、川越の駅周辺は確かに貸家適地ですが、「誰に・何を提供するのか」を明確にした戦略がなければ、競合に埋もれてしまいます。成功するためには、入居者のライフスタイルに寄り添う差別化戦略と、長期的な資産価値維持を見据えた計画的投資が必要です。

考察

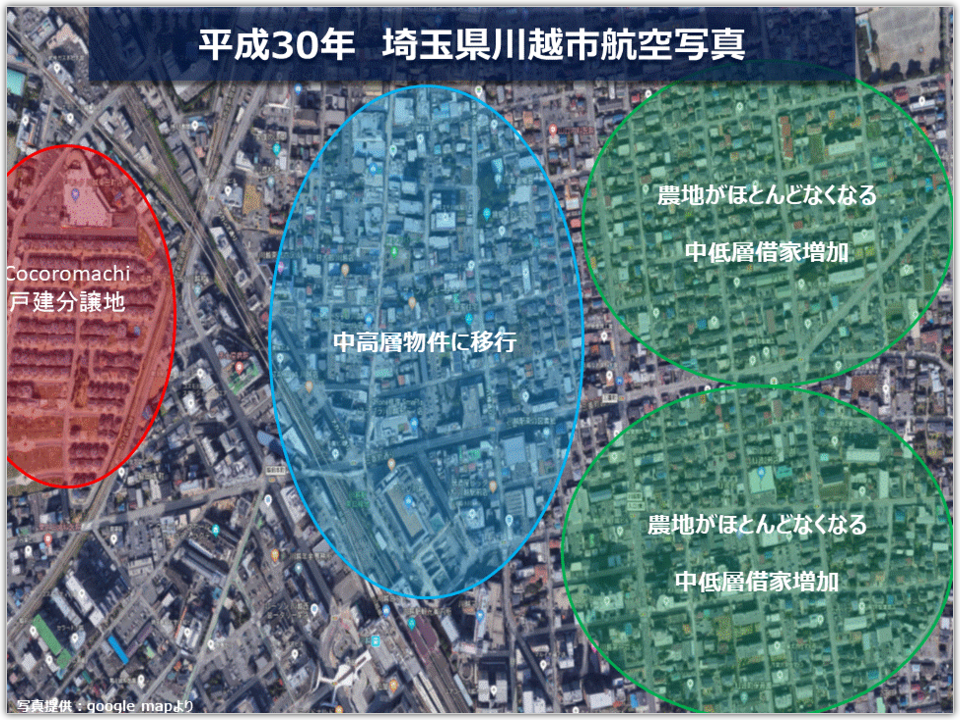

川越市における駅周辺の発展と貸家経営の歩み

■ 昭和期 ― 区画整理と街の基盤整備

昭和49年、川越駅西口では区画整理事業が進められ、就業環境を整備するために計画的な街区割りが行われました。これにより、将来の施設建築や商業集積の基盤が整えられ、市の中心エリアとしての発展が始まります。

一方、東口は歴史的な街並みを色濃く残し、市街化区域内にも畑が点在。土地所有者の多くは兼業農家であり、自宅周辺の土地を農地として活用する姿が一般的でした。ここに「伝統」と「開発」の二面性が共存していたのです。

■ 昭和50年代 ― 宅地化の波と貸家経営の萌芽

昭和50年代に入ると、宅地化の波が徐々に駅徒歩圏へと押し寄せ、農地が宅地へと転換。貸家建築が少しずつ始まり、都市型の賃貸住宅経営が芽生え始めました。依然として土地資産家による所有が多く、貸家は「余剰資産の有効活用」という性格を帯びていました。

■ 平成前期 ― 東京都心からの移住者流入

平成期に入ると、東京都内の地価高騰を避けるために移住する層が川越へ流入します。これに伴い、駅徒歩圏での貸家建築は一層加速し、川越は「都心近郊の受け皿」としての性格を強めました。利便性と比較的安価な家賃が魅力となり、貸家需要は安定的に拡大していきます。

■ 平成後期 ― 農地から住宅地への完全転換

平成後期には、駅徒歩圏に残っていた農地利用はほとんど姿を消し、賃貸住宅や戸建て分譲地へと全面的に転換されました。これにより、川越駅周辺は「通勤・通学の利便性」と「生活基盤の充実」を兼ね備えた住宅都市へと変貌を遂げ、貸家経営は地域の重要な産業基盤の一部として定着していきました。

■ 資産家地主による安定的な経営

このような変遷の中で、川越市の貸家所有者の多くは農家などの土地資産家でした。潤沢な土地資産を背景にした貸家経営は、単なる副業ではなく、地域経済を支える持続的なビジネスへと発展しました。豊富な土地は経営上の安全弁として機能し、市場変動や景気後退があっても、安定した収益を確保する力を発揮してきたのです。

川越市における駅周辺の発展は、昭和の区画整理事業を出発点とし、宅地化、移住者流入、農地転換といった段階を経て、今日の「貸家経営の一大拠点」を形成しました。

不動産経営の成功は単なる立地条件だけでなく、時代の流れと社会背景を読み取り、資産運用の舵を取れるかどうかにかかっています。川越の歩みは、その好例といえるでしょう。

令和以降の川越貸家経営の課題

貸家経営において、立地選定の際に見落とされがちですが極めて重要な要素の一つが、そのエリアの競合物件所有者がどのような層で構成されているかという点です。

特に、潤沢な土地・資産を保有する地主層や資産家が多い地域では、彼らの物件は資金面・仕様面で競争力が高く、自然と地域内ポジショニングの上位を占めます。こうしたエリアで経営する場合、相応の物件力を備えない限り、長期的な競争に勝ち残ることは困難です。

川越市の場合、貸家適地として注目すべきは川越駅・本川越駅・川越市駅周辺の3駅です。しかし、安定経営を目指すのであれば、単に「駅近だから」という理由ではなく、所有資産がどれだけの物件力を持っているかを事前に見極めることが不可欠です。この物件力は、後々の経営安定や資産価値維持に直結します。

レッドオーシャンでの経営の実際

一般的に「レッドオーシャン(激戦地域)での経営は難しい、手間がかかる」と言われますが、実際には需要層が豊富な地域は賃貸経営が成功しやすい環境を備えています。

かつては、需要層が多い地域に同じような仕様の物件を供給するだけで入居者が確保できる時代がありました。しかし、人口動態の変化や世帯構造の多様化により、需要層が限定される時代に突入しています。

このため、今後の賃貸経営では明確なターゲット設定が不可欠です。物件数が多い地域では、差別化ができなければ埋もれてしまい、入居者確保に時間がかかる傾向があります。

ターゲット層攻略のための工夫

激戦地域で優位性を確保するには、ターゲット層が求めている価値を的確に提供することが重要です。例えば、地域内に供給されていない間取りや設備仕様を導入することは効果的ですが、そこに小さな付加価値の工夫を加えることで、さらに競争力が高まります。

この「小さな工夫」には、

-

デザイン性の高い共用部

-

入居後の生活を支える便利サービス

-

コミュニティ形成を促す仕掛け

など、入居者が日常で価値を感じられる要素が含まれます。

こうした要素を導き出すには、地域特性の徹底調査が欠かせません。当社では、現地の需要動向や競合分析を踏まえた具体的な改善案をご提案できますので、ご相談時に詳細をお伝えいたします。

令和以降の動向と将来展望

令和時代に入ると、川越市の駅徒歩圏はすでに宅地化がほぼ飽和状態に達し、新規の大規模貸家建築用地は限られています。供給余地の減少に伴い、新築物件の供給ペースは落ち着きを見せていますが、一方で築年数の経過による建物の更新需要や、リノベーション需要が高まっています。

また、東京都心までのアクセスの良さや、歴史的観光地としてのブランド力から、川越市は依然として転入者の一定の支持を得ています。特に若年単身層やファミリー層にとって、「都心まで通勤可能でありながら生活コストを抑えられる」という魅力は根強く、賃貸需要は駅徒歩圏を中心に維持されています。

しかし一方で、社会全体の人口減少や少子高齢化は確実に進行しており、今後は**「需要の質の変化」**が避けられません。従来のように「建てれば入る」時代ではなく、入居者ニーズに沿った物件性能の向上や、生活スタイルに合わせた付加価値サービスの提供が競争力を左右します。

さらに、川越市特有の課題として、歴史的景観や既存街区の保全とのバランスも挙げられます。再開発や建替えが進みにくい地域では、既存建物を活かしたリノベーション型の賃貸経営や、観光需要を取り込んだ短期滞在型の運用など、柔軟な活用方法が求められます。

将来に向けた貸家経営の方向性

-

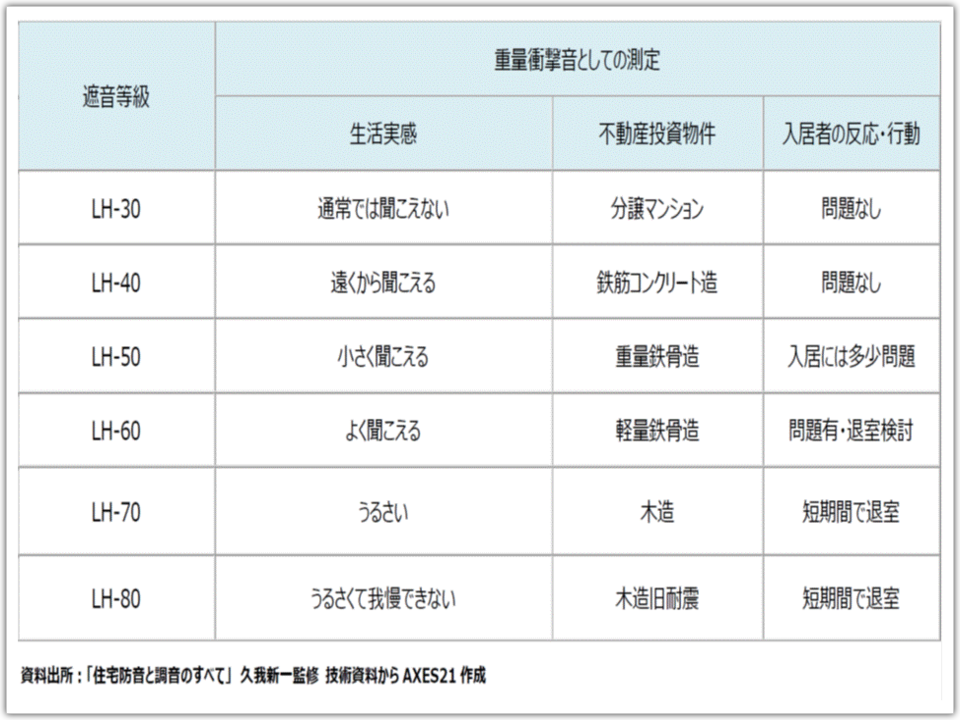

築古物件の性能改善

耐震性・断熱性・遮音性の向上は、今後の入居者確保に必須。補助金制度や減税措置を活用しながら改修を進めることが有効です。 -

ターゲット層の明確化

単身者向け・ファミリー向け・高齢者向けなど、想定入居層を絞り込み、その層のニーズを満たす間取りや設備を整える。 -

地域資源との融合

川越の観光資源や歴史的背景を活かしたコンセプト賃貸や、地域コミュニティと連携した居住環境の提供。 -

安定経営のための法人化

資産管理会社による所有と経営の分離、節税効果の活用、資産承継対策を含めた長期的経営基盤の確立。

総じて、令和以降の川越市の貸家経営は「立地の優位性+入居者満足度の最大化」を両輪としなければ持続的な収益確保は難しくなります。土地資産家にとっても、従来の安定志向から一歩進み、市場環境の変化に合わせた資産価値向上戦略を持つことが不可欠です。

結論を言わせて頂くと貸家適地の判断は、

-

地域の競合オーナー層の把握

-

物件の競争力分析

-

ターゲット層の明確化と差別化戦略

の3ステップが基本です。

このプロセスを経ることで、経営目標が明確になり、激戦地域でも持続的な賃貸経営を実現できます。地域別の対策や具体的な改善提案については、個別相談にて詳細をご案内いたします。

本稿では、単に「どの地域が賃貸経営に適しているか」や「安全な投資先はどこか」といった地域選定の話から入るのではなく、賃貸アパート・マンションの立地特性・建物性能・入居者特性の相関関係について掘り下げて説明します。

賃貸経営は、管理会社・仲介会社・施工会社・金融機関など、複数の関連業者が関わる既存の経営システムによって成り立っています。これからの時代における賃貸経営では、この既存システムに「目標達成に向けた業者間の連携と協力」という価値を上乗せすることが、持続的な成功のための重要なポイントになります。

1. 相関関係の基本構造

-

立地特性

-

人口動態(転入転出数、年齢構成)

-

生活利便性(交通アクセス、商業施設、行政サービス)

-

街並み・治安・地域ブランド価値

-

-

建物性能

-

耐震・断熱・遮音性能などの基礎性能

-

間取り構成・設備仕様

-

デザイン性や維持管理状態(清掃・修繕・外観)

-

-

入居者特性

-

年齢層・職業・所得水準

-

家族構成・ライフスタイル

-

価値観・住まいに求める優先順位

-

この三者は独立して存在するのではなく、**相互に影響し合う「経営の三角形」**を形成します。

立地が優れていても建物性能が低ければ、入居者層は限定されます。逆に、高性能の建物でも立地が悪ければ、ターゲット層へのリーチが難しくなります。

2. システム崩壊の兆候

賃貸経営のシステムは、経営者・管理会社・仲介会社・施工会社・金融機関が役割を果たすことで機能します。

しかし、この仕組みが崩れる主な要因は、経営者の監督・采配の欠如です。

例えば、

-

管理会社任せで物件の現状把握を怠る

-

建物維持管理の意思決定が遅れる

-

賃料改定や募集条件の調整を先送りする

こうした判断遅延は、入居率低下や収益減少につながります。

一度システムの歯車が狂い始めると、空室増加・収益低下・維持費用の増大が連鎖的に発生し、経営再建に多大な労力と資金が必要になります。

3. 経営者の役割と危機感

賃貸経営を航海に例えるなら、経営者は船長です。

進むべき航路(経営計画)を定め、各乗組員(関連業者)に役割を与え、定期的に航路の修正を行う必要があります。

もし経営者が舵を放し、方向確認を怠れば、どれだけ立派な船(建物)でも、暗礁に乗り上げる危険があります。

「真っ暗な峠道を、ライトなしで運転する車ほど、怖いものはありません」

経営者不在の賃貸経営は、まさにこれと同じです。周囲は危険を察知していても、ブレーキもハンドルも握る人がいない状態では、衝突は避けられません。

4. 本質的な教訓

立地特性・建物性能・入居者特性、この三者の相関を理解し、経営者自らが主導して既存システムを機能させ続けること。

そして、その上で関連業者と共通の目標を共有し、協力体制を築くこと。

この二つが揃って初めて、品質がキャッシュ力を生み出す健全な賃貸経営が実現します。

居者行動変化と立地評価の再考

近年、賃貸住宅経営の中心となる入居者層、特に平成生まれ以降の世代の行動様式や価値観は大きく変化しています。

この変化により、従来の「立地さえ良ければ安定経営ができる」という考え方は通用しなくなりつつあります。

実際、駅近・商業施設至近など立地条件が優れているにもかかわらず、退去が増えている事例も少なくありません。

その背景には、建物品質や経営姿勢の問題があります。

-

入居者ニーズとの乖離:設備・間取り・デザインが時代の要望に応えていない

-

品質劣化の放置:老朽化した設備や外観を改善せず放置

-

特性に応じた対策不足:地域やターゲット層に合わせた仕様変更・サービス改善を行わない

-

経営主導権の放棄:管理会社任せで経営方針や改善指示を出さない

-

原因の外部転嫁:入居不振を社会情勢や景気のせいにして現状維持

-

商品力の欠如:「品質が悪い商品は売れない」という商売の原則を忘却

-

基本への無関心:一時的な流行に頼り、長期的価値を高める工夫をしない

賃貸経営は単なる不動産所有ではなく、入居者という顧客に選ばれ続けるための商品運営です。

品質・魅力・信頼性、この三つを満たさなければ、立地条件が良くても安定した入居は望めません。

賃貸経営はチームプレー

賃貸経営は、一人で完結できる事業ではありません。

オーナー(所有者)、管理会社、仲介会社、施工業者、金融機関など、多くの協力者と連携しながら経営目標を達成していくチームプレー型事業です。

例えるなら、野球・サッカー・ラグビー・ヨットレースなどのチームスポーツに近く、個人競技であるゴルフとは全く別物です。

オーナーは監督である

チームの中心となるのは監督=オーナーです。

監督が目標を明確にし、それを全メンバーに分かりやすく共有し、適切な指示やアドバイスを与えることで、チームは最大限のパフォーマンスを発揮できます。

逆に、監督が前面に出ず、ビジョンや方針を示さないままでは、いくら優秀なメンバーを揃えても成果は上がりません。

目標の共有や役割の明確化が欠ければ、各メンバーは個別に動き、結果として一体感も方向性も失われます。

目標イメージの重要性

強いチームは、目標達成後の喜びを全員でイメージできているものです。

賃貸経営でも、満室達成や安定収益の実現、物件価値の向上など、達成後の具体的な姿を関係者全員に共有することが重要です。

これを実行するのはオーナーの役割です。

経営の前線に立ち、方向性を明示し、戦略を策定・実行してこそ、将来にわたって機能する経営体制が築かれます。

警告:無作為の経営は衰退の始まり

目標像を描かないまま時間だけが過ぎる「無作為の経営」は、確実に経営基盤を蝕みます。

賃貸経営はチーム戦であり、監督の采配が結果を左右します。

オーナーが主導権を握り、協力者と連携してこそ、激変する賃貸市場でも勝ち残ることができます。

経営目標を指示するのが、経営者の役割です

投資目的に沿った物件選定と戦略立案

不動産投資を成功に導く第一歩は、単に条件の良い物件を探すことではありません。

最も重要なのは、投資目的に合致した戦略を構築し、その戦略に沿った物件を選定することです。

1. 所有資産の現状把握が出発点

戦略立案の前に欠かせないのが、現在保有している不動産の経営状況を正確に把握・分析することです。

これは車で例えるなら「車検整備」にあたります。どの部分を修繕しなければ安全に走行できないのかを診断するように、保有資産がどの程度の競争力を持っているかを点検します。

理由

-

現状で経営状態が低迷している資産を抱えたまま新たな物件を取得しても、経営全体の収益性が押し下げられる

-

保有資産の健全化を先に行うことで、新規投資の成果を最大化できる

2. 潜在競争力と方向性の確定

資産の潜在的な競争力を測定しない限り、資産形成の方向性は決まりません。

そのためには、まず投資家ご自身の投資目標や目的を具体的に確認します。

-

どのような理由でその投資目的を設定したのか(動機・覚悟・信念)

-

目標は「安定収益重視」か「資産価値の成長重視」か

-

期間は短期か中長期か

このヒアリング結果を基に、既存資産で目標達成が可能かを検証し、不動産投資顧問として適切な改善案や新規投資方針をご提案します。

3. エリア別戦略の策定

対象エリア(東京23区・埼玉・神奈川・千葉)の特性を踏まえた戦略を構築します。

各エリアには固有の入居者属性があり、以下の要素を分析します。

-

想定入居者層の年齢・職業・所得水準

-

支払可能家賃水準とその家賃に見合う物件仕様

-

求められる間取り・設備・デザインの傾向

この分析を踏まえて、需要層と物件の適合度を評価し、安定経営が可能かを判断します。

4. 行動計画の策定と実行

需要層分析と物件評価が完了したら、次のプロセスで行動計画を策定します。

-

現状資産の改善計画(収益改善・リスク低減)

-

新規取得戦略(エリア選定・物件タイプ・取得価格帯)

-

運営体制構築(管理委託・賃料設定・入居者獲得施策)

-

売却戦略の組み込み(将来的な出口計画)

計画は投資家ごとにカスタマイズし、ミーティングで方針書を共有した上で業務を開始します。

5. 市場環境を見据えた長期視点

経営安定性を高めるためには、以下の要素を満たすエリア・物件選定が重要です。

-

稼働率の平準化が可能な地域

-

人口動態の新陳代謝が活発であること

-

自然災害に対する耐性や回復力が高いこと

加えて、売却の容易性や維持費の安定性も考慮した購入戦略が不可欠です。

これらを踏まえた投資判断を行わなければ、今後の社会環境下で不動産経営を長期的に継続することは困難になるでしょう。

『不動産投資物件のご相談、希望物件の開発・出口売却・他 業務内容について』

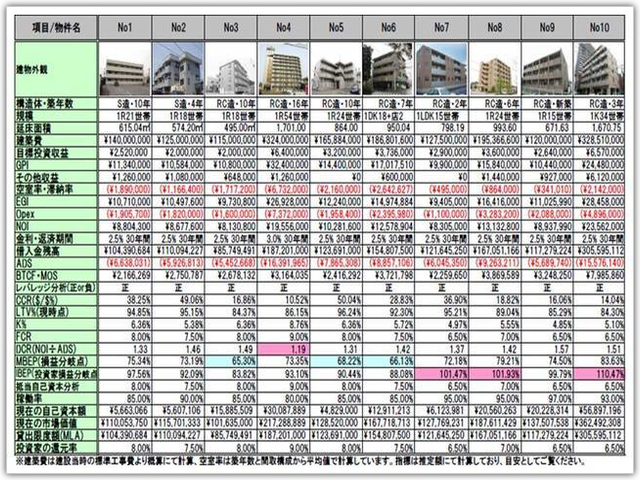

- 不動産投資物件の相談業務 ( 賃貸物件の立地選定・リスク度・適正価格算出 )

- 希望エリア・物件価格を投資分析により検証、適切な投資物件か否か考察

- 不動産投資物件のエリア分析 ( 入居者属性・市場の将来性判断・競合先の比較検証 )

- 希望の不動産投資物件の堀越し業務 ( 直接売主層との折衝による原価開発 )

- 市場分析によるリスク判定と投資可能か否かの考察業務 (資産価値維持期間の積算)

- デュデリ業務 (リスク分析・資産価値・PM(建物管理費)・BM(維持管理))

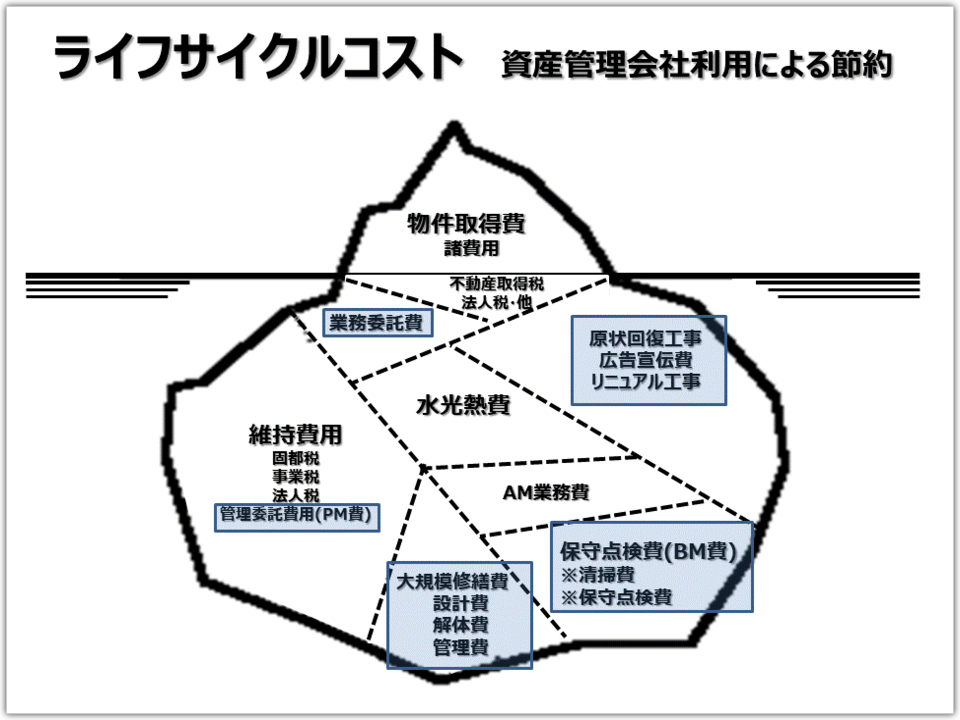

- LCC業務の戦略策定 (弊社専門分野 投資物件選定時に確認し投資効率の判断)

- 買付価格の交渉、不動産融資手続業務代行

- 改修工事手配及び監理業務 ( エリアポジショニング戦略に基づく改修企画立案 )

- 売却業務全般 ( 価格査定・購入希望者探索・引渡業務 )

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除きますが、ご予約による打合せは対応致します)

E-mail info■axes21pm.jp

(スパム防止のため■を半角@に変換して下さい)

お気軽にお問合せください。

不動産投資物件の開発・資産組換えによる仲介業務は、ご希望に沿った内容と経営計画に沿ったご提案を比較検討し、最も適切な選択基準・資産などをご提案させて頂きます。

本ページおよび関連資料に記載された内容(図表・文章を含むすべての情報)の著作権ならびに一切の権利は、株式会社AXES21 に帰属します。

また、これらの内容については、当社の事前の許可なく、使用・転載・複製・再配布・再出版などを行うことは固く禁じられております。