不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

土地評価額の判断基準のコンサル相談室

相談するメリットについて

この相談窓口を利用することで、資産維持の基本である資産評価についての分かり易くご説明させて頂きます。資産価値が思ったほど伸びていないとか、資産の利用方法についての方向性が見えてきます。迷っていても時間ばかり経過しますので、一度、資産組換え相談窓口を覗いてみて下さい。必ずヒントがつかめますので、宜しくお願いします。

未来の資産と家族を守るのは、誰でもなく、ご自身の決断と実行です。

収集しても見えてこなかった部分

が明確になります。

ことで、不要なものと必要な

ものが明確になります。

した、適切な時期を見定めて実施しないと効果が半減します。

ここでは、資産維持に必要な評価基準の設定方法と、それぞれの資産の利用に係る税務関係をご紹介させて頂きます。更に詳細項目については、お問合せ下さい。

目 次

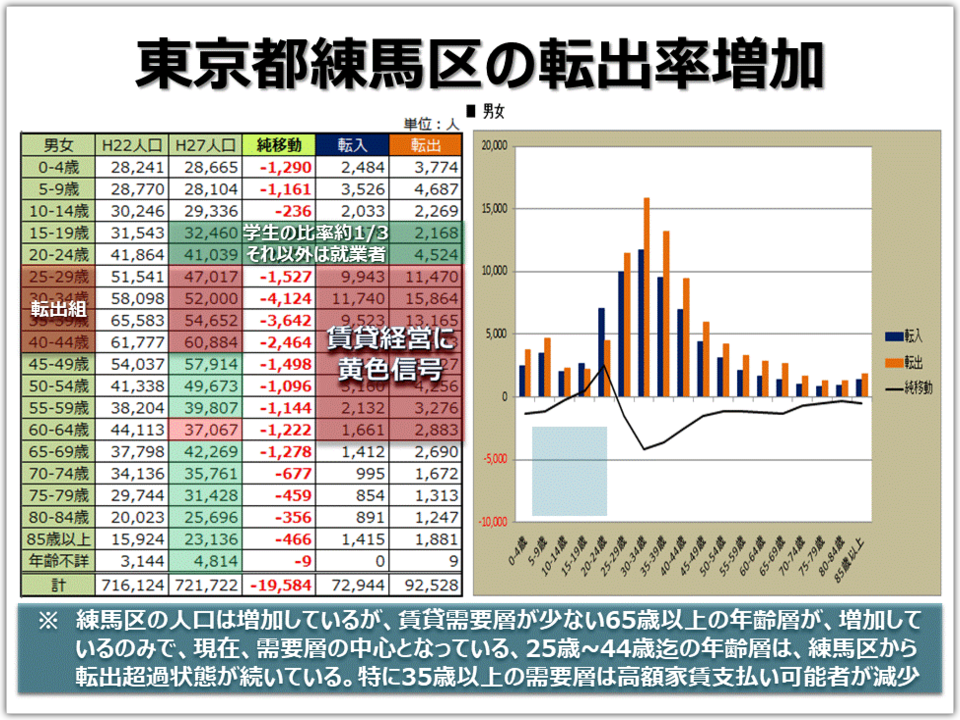

土地評価で重要視されるのが㎡当たりの収益力です。収益力は環境・利便性等の比例しており、様々なリスク度にも比例します。(人口増加率・年齢構成・他)

価値の高い地域はその様な特徴を持っています。

東京圏の場合、就業先への通勤時間によって街並み形成が変わってきます。不動産価格は利便性の高い地域に現在、人気が集中している理由の多くは、資産としての特徴である収益力を重視しているからです。

駅周辺ニーズと郊外ニーズとでは不動産の利用方法が違ってきます。この違いが価格の差として現れております。これから先も不動産という資産の価値基準はあまり変わらないと考えます。

通信速度が5G時代に突入。様々なサービスがITにより

利便性が向上する事で必要な情報の選択・信憑性の確認する基準が必要になり始めました。

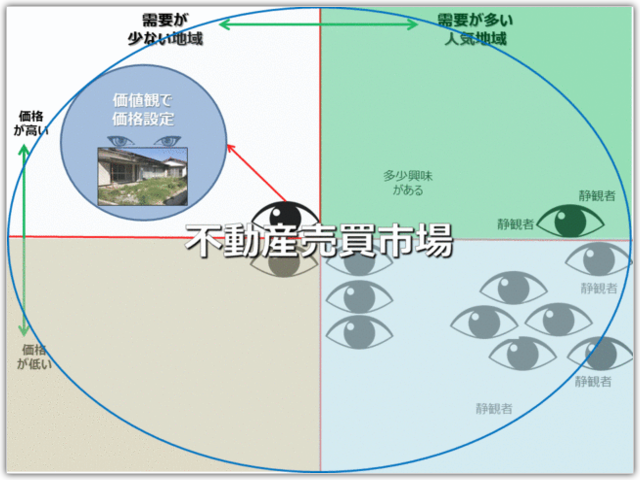

不動産売買市場の変調と資産評価の重要性

資産評価に関するご相談の中で最も多いのが、**「自分が考えている土地の金額は妥当なのか」**という質問です。

所有期間の長さや土地への思い入れが評価に影響することは自然なことですが、過去に聞いた金額や自己流の計算を基に「これが適正価格だ」と思い込んでしまうケースが少なくありません。

もちろん、手放す理由がある以上、少しでも高く売りたいと考えるのは当然であり、人としての自然な感情です。決して悪いことではありません。

しかし、売却の目的を満たす結果を導くためには、正しい資産評価の方法を確認することが欠かせません。

市場が求める「客観性」

ここ数年、不動産市場の現場では「相場を逸脱した価格」の物件が厳しく評価され、買い手から敬遠される傾向が強まっています。

需要者の利益(ベネフィット)を無視した価格設定は、市場価値そのものを否定される結果につながります。

かつてのように「この金額なら売れるだろう」という“だろう判断”は、今の市場では通用しません。市場環境の変化スピードが増す中で、判断や選択も格段にシビアになっています。結果として、少しでもリスクが見える物件は選択肢から外れ、リスクのない資産に需要が集中する時代に突入しています。

情報環境の激変がもたらす影響

この背景には、情報環境の劇的な変化があります。

10代から40代の多くはスマートフォンを自在に操り、膨大な情報の中から瞬時に最適な選択肢を見つけ出す力を持っています。

不動産の売買市場も今後さらにオープン化が進み、購入希望者はその場で複数の売買情報を比較検討できるようになります。物件調査もバーチャルで容易に行える時代です。つまり、情報の透明性が高まるほど、価格の妥当性や物件の魅力がシビアに比較されるようになるのです。

例え話:魚屋から学ぶ市場適応

たとえば、今晩の夕食に魚を買うとき、あなたはどちらの魚屋を選びますか。

-

昔ながらのスタイルで魚をそのまま売る店

-

下処理済みの真空パックで鮮度を保ち、産地・漁獲時間・加工職人の技能証明まで明示し、食べ方の工夫まで提案してくれる店

当然、後者の方が選ばれやすく、売上も大きな差が出ます。

不動産も同じです。物件の魅力を最大限に引き出し、買い手にとっての価値を具体的に説明できる戦略がなければ、市場競争に勝つことはできません。

まとめ:成功の鍵は「戦略的パートナーシップ」

不動産売買市場の変化に対応するためには、単に「高く売る努力」だけでは足りません。

需要ニーズを的確にとらえ、資産価値を正しく評価し、それを魅力的に伝える戦略を構築・実行できるパートナーと連携することが不可欠です。

正しい資産評価が、売却を「後悔のない結果」へと導きます。

不動産市場の変化に対応するためには、まず資産を評価する基本基準を再確認することから始める必要があります。

不動産の評価を算出する際に、古くから一般的に用いられてきたのが「一物四価」という考え方です。

一物四価とは

「一物四価」とは、同じ不動産に対して存在する4つの代表的な価格を指します。

-

取引事例価格

実際に取引された際の価格 -

公示価格

国土交通省が不動産鑑定士に依頼し、基準点を設定して毎年発表する価格 -

固定資産税評価額

市町村が3年ごとに評点数方式で算定する課税標準額 -

相続税路線価

国税庁が毎年7月に公表する、相続税や贈与税の計算に用いられる評価額

これらが組み合わさることで、従来の不動産評価が行われてきました。

留意すべき点:すべて「過去の価格」であること

注意すべきは、これらの価格はいずれも過去の時点に基づく評価であり、

現在の市場心理や取引動向を反映していない点です。

一般的には「時点修正」によって過去の価格を現在の水準に補正します。

さらに補足データとして、

-

基準値調査(都道府県が実施)

-

短期地価動向調査(直近の地価動向を把握)

などを利用し、総合的に資産評価を算出していくことが重要となります。

これからの資産評価に必要な視点

私見ですが、今後は従来の地価決定方法だけでは通用しなくなる可能性があります。

その理由は次の通りです。

-

需給バランスの崩壊による価値観の変化

-

需要者側への主導権移行に伴う金融機関の担保評価の見直し

時代の要請に応じて、より現実的かつ柔軟に市場を反映する新しい評価システムへと進化していくことが考えられます。

価値観の進化と将来の方向性

こうしたシステムが普及すれば、不動産の価値基準も大きく変わります。

従来の評価方法が通用するのは、せいぜい平成の価値観を引きずっている世代までかもしれません。

いずれにしても、不動産に対する価値観は時代とともに変化し続け、より進化したものへと移行していくことは間違いありません。

不動産鑑定士による資産評価と「正常な価格」の考え方

不動産鑑定士による評価調査は、第三者に対して資産価値を客観的に説明できる大変有効な資料として活用できます。

鑑定には主に以下の2つの方法が用いられます。

-

収益還元法

資産の収益力を、地域の割引率に基づいて算出する方法 -

取引事例比較法

近隣で規模や条件の近い不動産取引を参考にする方法

これらに加えて鑑定時点の市場環境や諸条件を考慮し、最終的に算出されるのが「正常な価格」です。

「正常な価格」とは何か

「正常な価格」とは、一般の購入希望者が特別な事情を持たず、通常の状況で取引を行った場合に成立するであろう価格を指します。

つまり、急ぎの事情や特殊な条件が存在しない、いわゆる「普通の市場取引価格」です。

変化する市場と「正常な価格」の揺らぎ

しかし現代の市場では、この「正常な価格」の概念が従来のままでは通用しにくくなっています。

-

不動産情報が常に公開され、購入者はじっくりと比較検討できる

-

自分の価値観に合った物件が出るまで待つという選択が一般的

-

手頃な価格で流通する物件が増えつつある

こうした状況により、買い手は「急いで購入しない」という姿勢を強めているのです。結果として、従来型の「正常な価格」での取引は次第に減少しつつあります。

相場を動かす「諸事情」の存在

一方で、市場には「正常な価格」では説明できない取引も存在します。

-

相続発生により、納税資金を確保するため相場より安く売却するケース

-

賃貸アパート経営が困難になり、借入返済を優先して早期売却を選ぶケース

このように、売り手の事情によって価格が大きく下がる物件も珍しくありません。

したがって、これからの不動産市場では「正常な価格」で取引可能な物件は限られ、価格のゆらぎは一層大きくなると考えられます。

自宅敷地・貸家建付け地・借地など、土地の利用方法によって資産評価の方法(現在価格)は異なります。

市場が求める資産形態であれば、希望額と市場価格との差は比較的小さく収まる場合が多いでしょう。

しかし、市場がその資産形態を求めていない場合には、資産価値とニーズ価格の間に大きな乖離が生じることもあります。

変化する市場と評価基準

かつての評価方法は、ある程度固定的に通用していました。

ところが現在では、市場環境や需要者の価値観の変化に応じて、評価基準そのものが少しずつ変化し始めています。

評価方法の「利用目的」による違い

資産評価は、誰が・どの目的で利用するかによって、その受け止め方が大きく異なります。

-

金融機関:担保価値としての評価を重視

-

投資家:収益性や市場性を最優先

-

相続・贈与:税務上の評価額が基準

-

個人オーナー:将来的な利用や売却可能性を踏まえた評価

つまり、同じ資産であっても利用目的が変われば「評価が受け入れられるかどうか」も変わるということです。

不動産の評価は、単に一つの基準に依存するのではなく、「資産の利用方法」と「市場が求める形態」とのバランスを理解することが重要です。昔ながらの評価基準にとらわれず、市場の変化に即した柔軟な視点を持つことで、資産の真の価値を見極めることができるのです。

家建付け地の評価方法は

1.収益還元価格(年間賃料÷※還元利回り)

2.積算価格(公示価格+路線価+再調達価格)

3.取引事例価格(近隣の類似物件成約額)

以上3つの方法を利用して価格を算出します。詳しくはお問合せ下さい。

宅使用している建物の評価方法としては

1.積算価格(再調達価格+路線価+公示)

2.比準価格(市場取引事例から算出)

3.収益価格

以上3つの方法を利用して価格を算出します。詳しくはお問合せ下さい。

管理されていない街中の空き家は、倒壊、不審火の可能性や衛生・景観などに、悪影響を与えることから、社会問題になっています。

行政では特定空き家を認定することが可能となり、認定された場合、固定資産税等の軽減特例が受けられなくなります。貸家の場合き貸家建付け地評価で自宅の場合は自宅の積算方法を利用します。

周辺の土地・戸建て取引動向を知る方法

自宅周辺の土地や戸建て住宅の成約動向を知るには、**国土交通省の「土地総合情報システム」**を利用することで、概略的な取引状況を把握することができます。

投資物件の取引動向について

不動産投資物件に関しては、地域や規模、取引時期、価格、利回り、築年数、構造などの情報をもとに、周辺の概略価格をご案内することが可能です。

詳しい情報をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

不動産鑑定士からの情報

最も確実な方法の一つは、不動産鑑定士に相談することです。詳細な調査には費用が必要ですが、知り合いに鑑定士がいれば、概略程度であれば教えてもらえる場合もあります。

不動産業者への依頼について

また、不動産業者に依頼する方法もありますが、手続きや交渉に伴う煩わしさがあることも事実です。

その際は、弊社にご相談いただければ、安心して進められるように適切に対応させていただきます。

- 希望条件の不動産堀越し(開発)

- 投資物件の物件選定業務 (市場調査分析)

- デュデリ業務 (リスク分析・資産価値・PM(建物管理費)・BM(維持管理))

- 買付価格の交渉、不動産融資手続業務

- 改修工事手配及び監理業務

- 売却業務(価格査定・購入希望者探索・引渡業務)

- 所有不動産のテナントリーシング業務

- 土地評価の判断基準調査

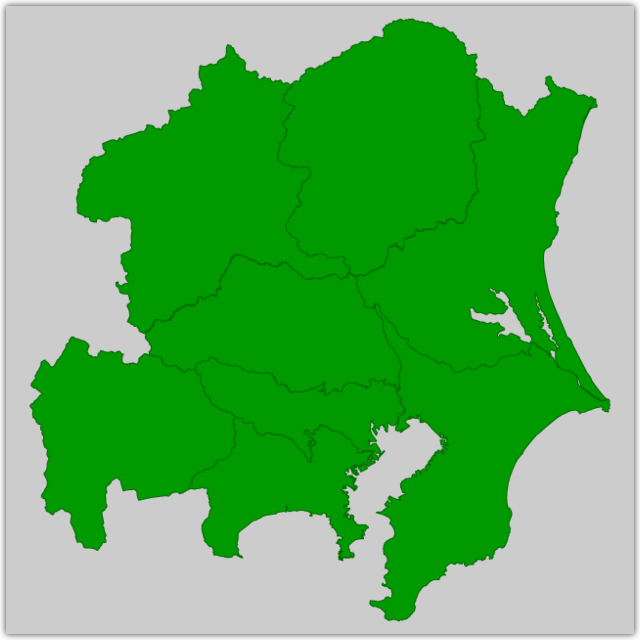

ご相談の対応エリア

ご相談対応エリアに関して、現在のところ、首都圏地域に限定させて頂きます。順次、サービス提供地域を拡大させて頂きます。

※ 首都圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨木県、栃木県、群馬県

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除きますが、ご予約による打合せは対応致します)

E-mail info■axes21pm.jp

(スパム防止のため■を半角@に変換して下さい)

お気軽にお問合せください。

本ページおよび関連資料に記載された内容(図表・文章を含むすべての情報)の著作権ならびに一切の権利は、株式会社AXES21 に帰属します。

また、これらの内容については、当社の事前の許可なく、使用・転載・複製・再配布・再出版などを行うことは固く禁じられております。