不動産賃貸経営・相続対策の悩み・問題解決に特化した、専門の経営サポート会社です

不動産経営のサポートに特化したコンサル会社です。

株式会社AXES21

〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木447番2-3階

お気軽にお問合せください

営業時間 | 10:00〜19:00 (土・日・祝日は除く) 但し、土日ご予約は可能です |

|---|

不動産運用について4のテーマを掘り下げコラム配信

不動産って、ちょっと難しそう…と思っていませんか?

こんにちは。

このコラムでは「不動産を使った資産運用」について、4つのテーマに分けてお話ししていこうと思います。

私自身、建築や不動産の世界に入ってから、気づけばもう40年近く。

昭和の終わりから平成のバブル期、そして令和の今まで、いろんな不動産と人に出会ってきました。

その中で感じたことは、

「不動産って、時代や人によって見え方がまるで違う」ということ。

建設会社としての視点、不動産会社としての視点、そして資産家としての視点――。

それぞれの立場で学んだことを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

このコラムで解き明かすポイント

例えば…

-

建設会社や不動産会社はどんなふうに考えているのか

-

その地域の資産家はどんな戦略をとってきたのか

-

時代ごとに「求められる物件」がどう変わってきたのか

-

将来を見据えた資産運用のヒント

などなど。ちょっとしたコツや実体験を交えながら書いていきます。

今後のテーマはこの4つ

-

不動産資産運用のポイント

-

節税対策

-

不動産経営の「立地と建物」

-

不動産経営に関わるリスク

毎週更新していく予定です。

「ちょっと知ってみようかな」くらいの気持ちで気軽に読んでいただければ嬉しいです。

メール会員にご登録いただいた方には、コラムでは書ききれない経営問題の解決ヒント・投資情報(特に特定事業用買換え資産)や選び方のコツなんかもお届けしますので、よかったらぜひ。

不動産って、数字や法律の話ばかりで難しく思われがちですが――。

ここでは「もっと身近に、不動産を自分ごととして考えられる」ようにお話ししていきますね。

資産運用で活用されている物流倉庫

店舗物件(テナント属性が鍵)

~“持っているだけ”から“活かす”へ~

■ はじめに

「不動産を持っているけど、どうやって資産運用に活かせばいいの?」

これは、多くの方が最初にぶつかる疑問です。

土地や建物は“ただ持っている”だけでは、税金や維持費といったコストがかかるばかり。

でも、ちょっとした工夫や視点の切り替えで、“お金を生み出す資産”に変えることができます。

■ ストーリーで考えてみましょう

例えば、60代の(仮称)鈴木さん。

親から受け継いだ土地をそのまま駐車場にしていました。

月々の収入はそこそこ。でも固定資産税と維持費を差し引くと、手元に残るのはわずか。

一方で、同じエリアに住む(仮称)田中さん。

田中さんは古い木造住宅を取り壊し、単身者向けの小さなアパートを建てました。

「こんなにうまくいくのかな?」と不安もありましたが、駅近という立地とニーズのマッチで満室経営に。

今では老後の安定収入になっています。

ここで大事なのは、「資産をただ置いておく」のではなく、「時代や地域に合った形で活かす」という発想です。

■ 不動産資産運用の基本パターン

では、具体的にどんな方法があるのか。大きく分けると次の3つです。

-

賃貸経営

アパート・マンション・戸建てを貸すことで、安定収入を得る。

→ 初期投資が大きいですが、長期的に安定したキャッシュフローを生みやすい。 -

売却・組み替え

収益性の低い不動産を売却し、より需要のあるエリアや物件に乗り換える。

→ 「眠っている資産」を「働く資産」に変える発想です。 -

土地活用(駐車場・倉庫・商業施設など)

需要に合わせた形で柔軟に使う。

→ 初期費用を抑えつつ運用を始めたい人向け。

■ ポイントは「需要」と「資産背景」

どの方法を選ぶかは、次の2つで決まります。

-

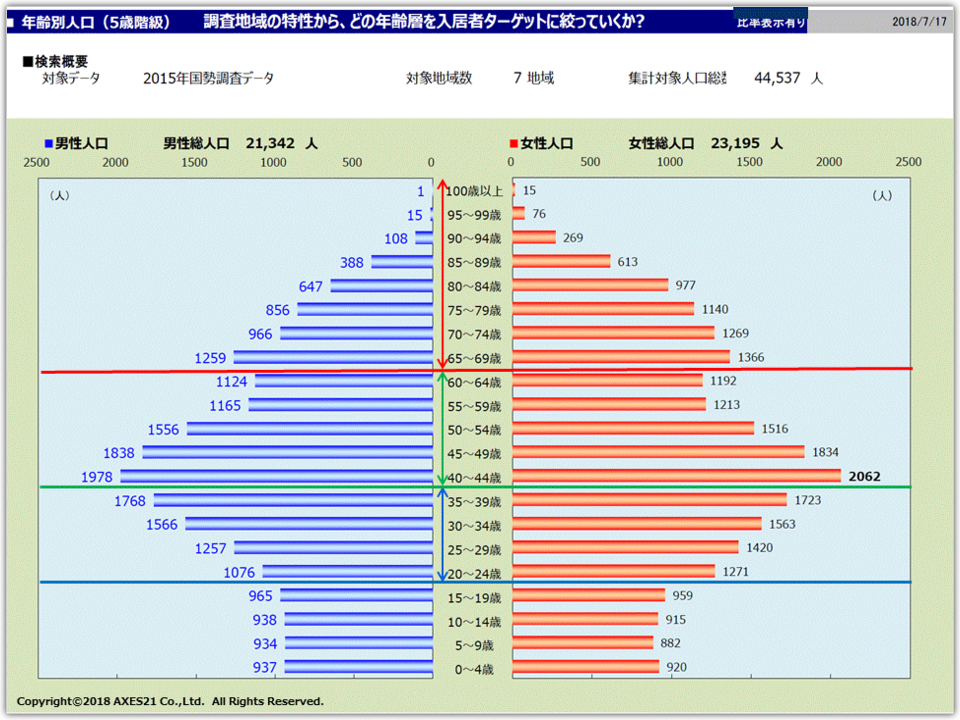

需要:そのエリアで何が求められているか?

単身者が多いのか、ファミリー層が多いのか、高齢者が増えているのか。 -

資産背景:自分の資産や将来の目標はどうか?

節税を重視したいのか、老後収入を確保したいのか、相続を見据えておきたいのか。

この2つを照らし合わせることで、“あなたに合った資産運用”が見えてきます。

■ 大事なのは「恩送り」の発想で運用する

資産運用というと「自分の利益を最大化する」イメージが強いですが、それだけでは長続きしません。

入居者にとって「住みやすい空間」を提供する。

地域にとって「役立つ施設」として機能させる。

こうした“恩送り”の視点を持つと、結果的に資産の価値も守られ、長期的な収益につながります。

■ まとめ

不動産は「持っている」だけでは負担になることもあります。

でも、「どう活かすか」を考えれば、未来に向けて価値を生み出す力強い資産になります。

-

自分の資産に合った方法を選ぶこと

-

時代や地域の需要に合わせること

-

恩送りの気持ちで入居者や地域とつながること

この3つを意識するだけで、不動産資産運用はぐっと前向きで持続可能なものになります。

この内容を掘り下げながら、8回に分けてお伝えしますので、楽しみにして参加して下さい。

時代影響を受ける資産

社会環境変化の影響

人口減少の影響拡大

東京圏マンション運用

東京圏1棟アパート運用

ロードサイド店舗運用

倉庫・事務所で運用

~“税金に追われる”から“税金を味方につける”へ~

■ はじめに

不動産を持っていると、必ずついて回るのが「税金」ですよね。

固定資産税に始まり、所得税、相続税…。

「収入が増えたはずなのに、税金で手元に残らない」なんて声もよく耳にします。

でも実は、不動産は節税と相性がいい資産なんです。

うまく仕組みを使えば、ただ税金に追われるのではなく、税金をコントロールする側に回ることができます。

■ ストーリーで考えてみましょう

例えば、会社員のCさん。

給与収入が高く、毎年かなりの所得税を納めていました。

そんなCさんが中古アパートを購入。

結果どうなったかというと…

建物の減価償却費を経費として計上できたおかげで、課税所得が圧縮され、税金の負担がぐっと軽くなりました。

「家賃収入があるのに、なんで税金が減るの?」と最初は不思議に思ったそうですが、これこそが不動産と節税の面白いところなんです。

■ 不動産と節税の3つのカギ

-

減価償却

建物の価値は年々減っていくと考えられます。

この“減った分”を毎年経費にできるのが減価償却。

現金が出ていかないのに、帳簿上は「経費」として扱えるのが大きなポイントです。 -

法人化

資産管理会社を作って、家賃収入を法人に入れるやり方。

法人税率は所得税より低く抑えられるケースが多く、家族に役員報酬を分散させれば、さらに税負担を下げられます。 -

相続対策

現金で持っているより、不動産として持っている方が相続時の評価額を抑えやすい。

「次の世代にスムーズに引き継ぐ」という観点でも、不動産は強力な節税ツールになります。

■ ちょっとしたシミュレーション

例えば、年間家賃収入が800万円ある木造アパート。

-

建物価値:4,000万円

-

減価償却:22年で年間約180万円を経費計上可能

-

実際の現金支出はなくても、課税所得は180万円分下がる

この仕組みだけで、所得税や住民税が数十万円レベルで軽くなることも珍しくありません。

■ 「節税」=ズルではなく、正しい工夫

節税というと「裏技」と思われがちですが、そうではありません。

法律に基づいた仕組みを理解し、正しく使うこと。

これが、資産を守るオーナーの大事な役割です。

そして大切なのは「節税だけが目的にならないこと」。

節税対策はあくまで「資産を活かし、次世代に恩送りするための道具」です。

■ まとめ

-

不動産は“節税と相性がいい資産”

-

減価償却・法人化・相続対策を組み合わせることで大きな効果が出る

-

節税は目的ではなく、資産を守り次世代へつなぐための“手段”

「税金に追われる」から「税金を味方につける」へ。

この発想を持つだけで、不動産経営の見え方はぐっと変わってきます。

こちらの内容も8回に分けてお伝えせて頂きたいと思いますのでお楽しみに!!

今迄の節税対策方法

法人化の節税対策

資産管理法人の業務

選定次第で価値変化

資産を移すタイミング

法人での募集戦略

事業年度別計画の重要性

立地選定の鍵は、投資家の目標・目的

で決め、運用手法でリスク低減させます

立地特性に相応しい建物を選定する事と目的が成就出来る性能を備えているかです。

イメージ写真

3棟が1階店舗の上に立ち各棟が

独立した構成で建築した物件

イメージ写真

~“場所選び”と“建物の質”がすべてを決める~

■ はじめに

「不動産って結局、立地がすべてでしょ?」

よく耳にする言葉ですよね。

たしかに間違っていません。でも実際には、立地 × 建物の質、この両輪がそろってこそ、安定した経営につながります。

立地がよくても建物の魅力がなければ空室は埋まらないし、建物が立派でも場所が悪ければそもそも見てもらえません。

このバランス感覚こそ、オーナーにとって一番大事な視点なんです。

■ ストーリーで考えてみましょう

たとえばDさん。

郊外の駅から徒歩15分の場所に、築25年のアパートを所有していました。

家賃は相場より少し低めにしていましたが、空室がなかなか埋まらない…。

そこで思い切って、外観をリノベーションし、室内に最新の設備を導入。

するとどうでしょう。

「ちょっと遠くても、この内装なら住みたい!」と、20代の入居者が次々に決まったんです。

立地は変えられませんが、建物の質を変えることで不利を補えた好例です。

■ 立地を見極める3つのポイント

-

アクセス(駅・バス・道路)

徒歩10分以内はやっぱり強い。

でも駅から遠くても、バス便や車社会のエリアなら需要はあります。 -

生活インフラ(スーパー・学校・病院)

「ここに住めば便利だな」と思えるかどうか。

入居者は通勤だけじゃなく、生活のしやすさを見ています。 -

将来性(再開発・人口動向)

今の便利さだけでなく、5年後10年後にどう変わるか。

市の計画や周辺開発も必ずチェックしましょう。

■ 建物を磨く工夫

-

デザイン:外観や共用部を整えるだけで「古臭い印象」が消えます。

-

設備:ネット無料・宅配ボックス・防犯カメラ。小さな工夫が入居決定に直結。

-

ターゲット設定:単身者向け・ファミリー向け・高齢者向けなど、誰に住んでもらいたいかを意識。

つまり「この立地で求められる建物はどんなものか?」を逆算して考えることが大切なんです。

■ ワンポイント実例

駅徒歩18分・築30年の物件に「デザインリノベ+多目的利用」を施したケース。

家賃相場よりも1割高い設定にもかかわらず、募集から2週間で満室に。

理由は「立地の弱さを、建物の魅力(利用価値)で上回った」からです。

■ まとめ

-

立地と建物は“両輪”で考える

-

立地は変えられないが、建物の工夫で弱点は補える

-

入居者の視点に立ち「住みたい!」と思わせることが成功の鍵

結局、不動産経営は「オーナー目線」ではなく「入居者目線」。

「ここに住んだら楽しそう!」と思ってもらえたら、その物件は勝ちです。

この辺もコラム8回に分けてお伝えさせて頂きます。

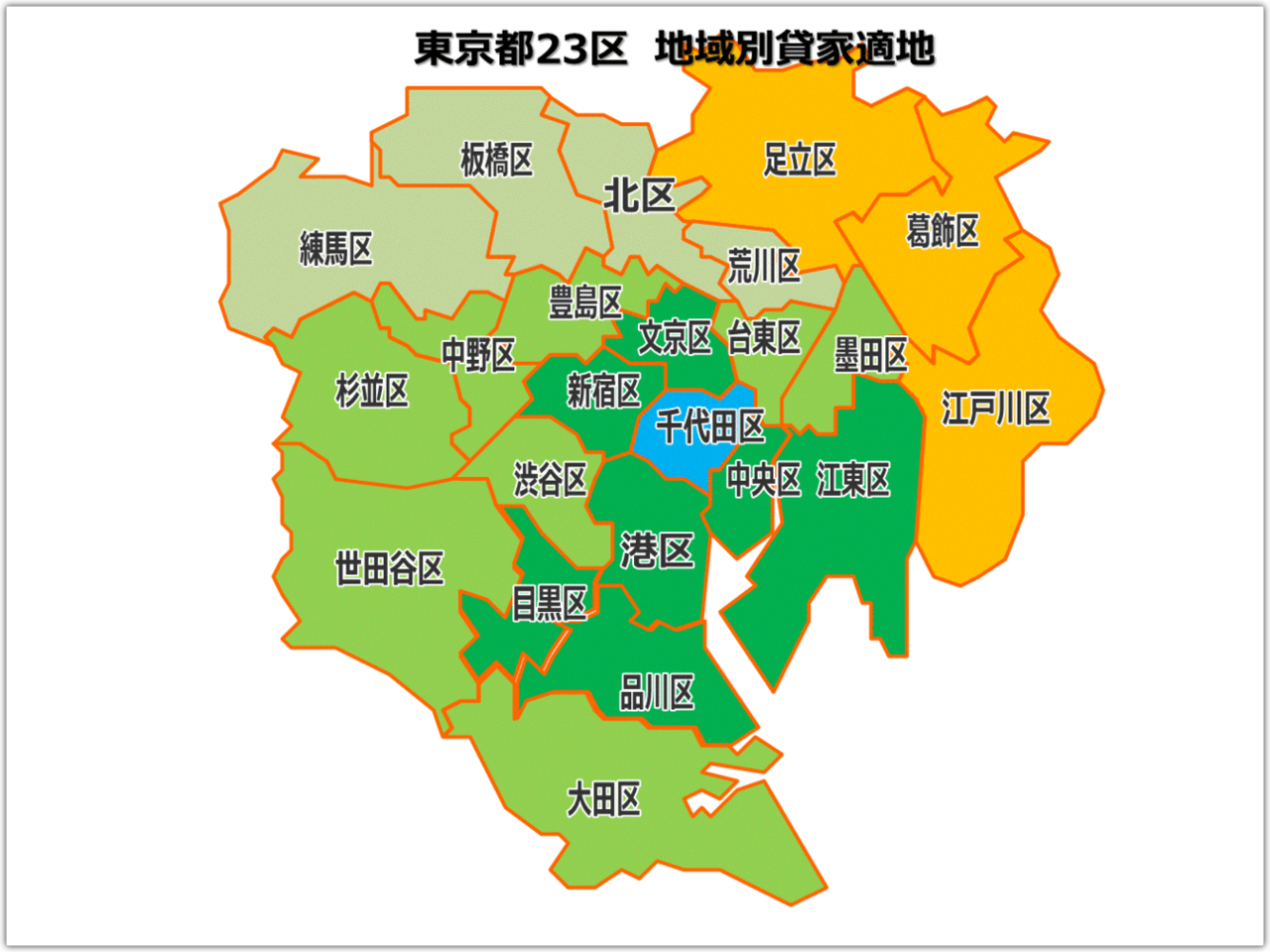

何故首都圏なのか?

立地選定で収益確定

入居者が集まらない理由

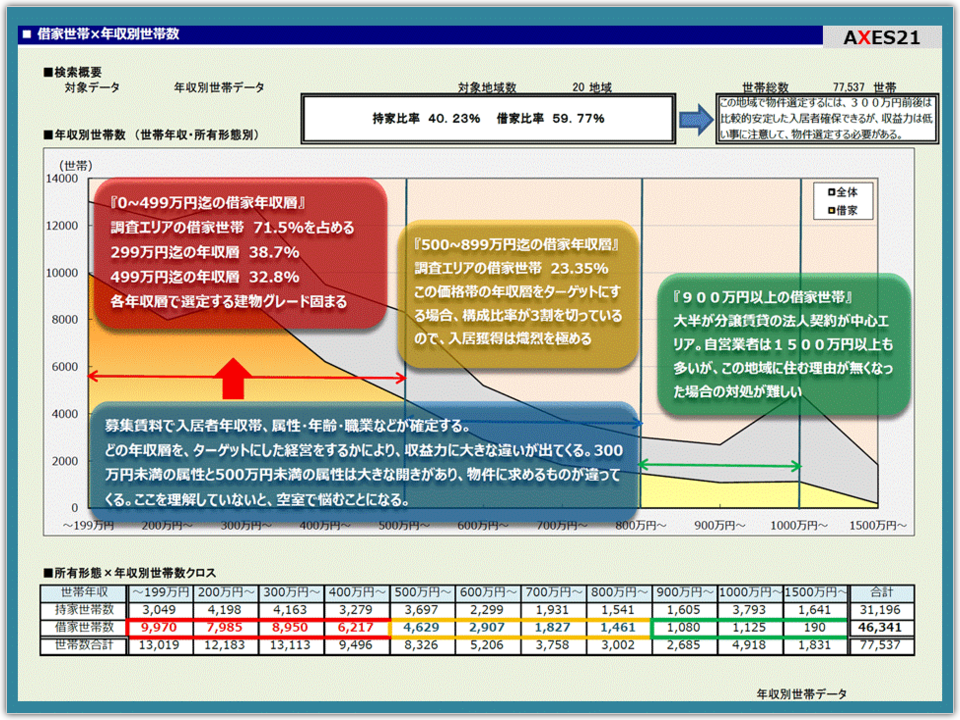

属性別の年収の行方

駅前立地の本質とは

3億迄の資産選定

中核資産活用で運用

ポートフォリオ戦略

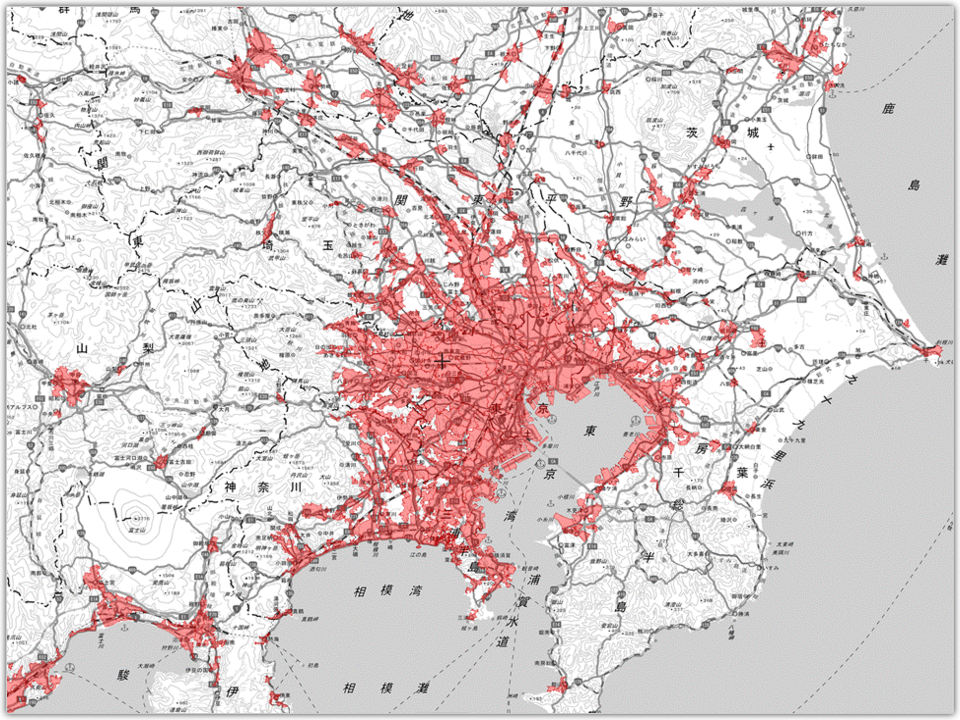

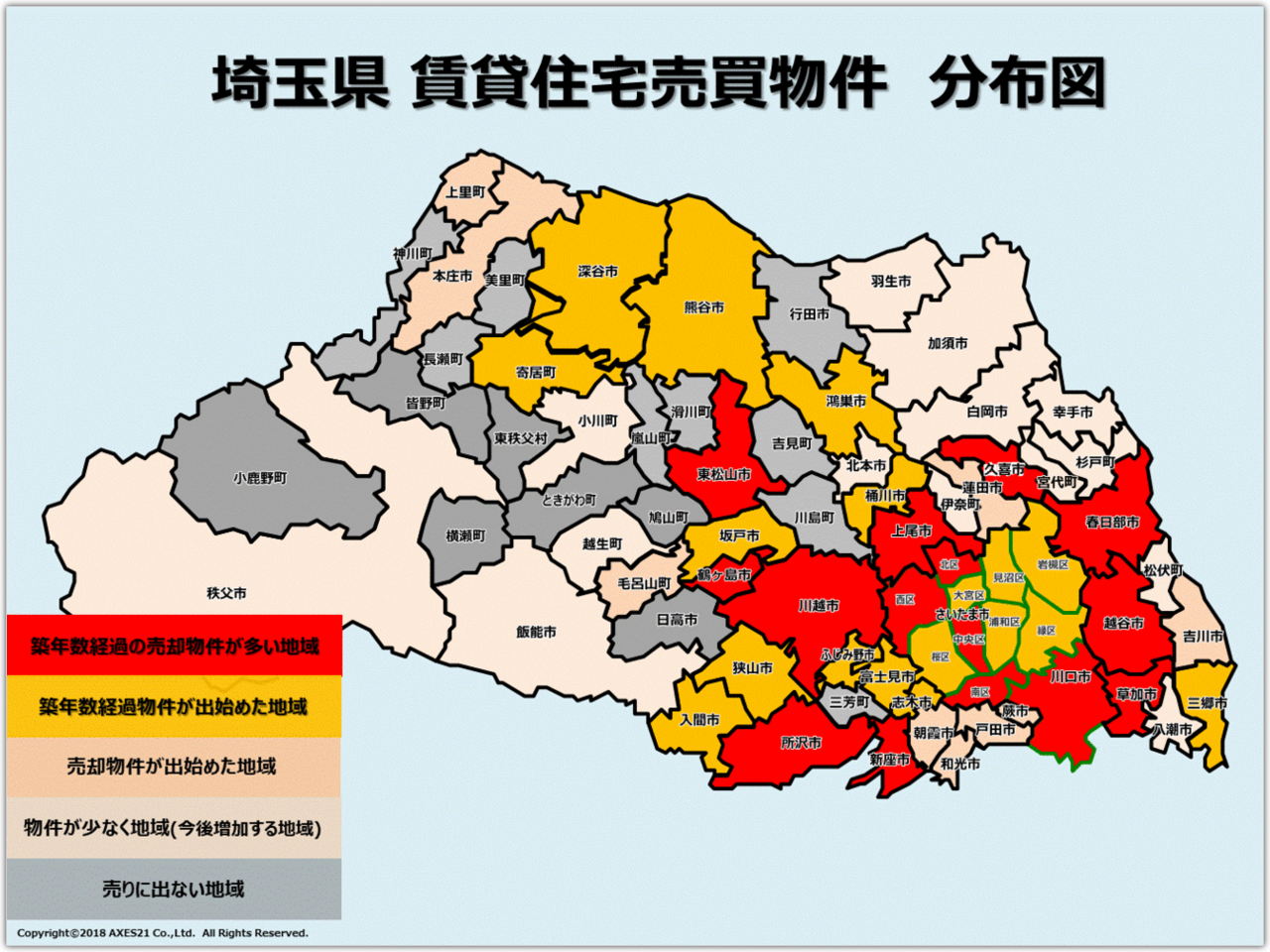

埼玉県に限らず、都市化されていない地域はあらゆる部分で利便性が低下して行くため、人口減少の歯止めが難しい。

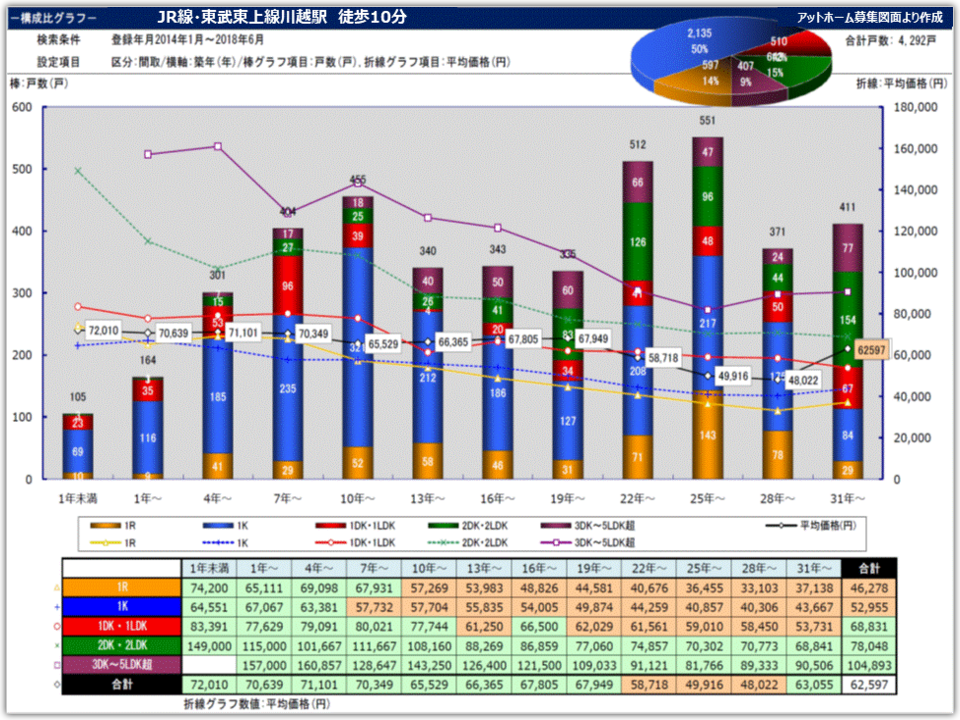

ライフステージ変化により、賃貸需要層の年齢上昇が進み、物件に対する要望も変化する

~“リスクを知っておく”ことが最大のリスク対策~

■ はじめに

不動産って「安定収入が魅力」ってよく言われますよね。

でも実際にやってみると、いろんな“落とし穴”があるのも事実です。

大事なのは、リスクを恐れることではなく、事前に知って備えること。

今回は代表的なリスクと、その乗り越え方を一緒に見ていきましょう。

■ ストーリーで考えてみましょう

オーナーのEさんは、都心から少し離れたエリアでアパート経営をしていました。

最初は順調でしたが、近くに新築マンションができて、家賃を下げざるを得なくなったんです。

「不動産は安定って聞いてたのに…」と落ち込みましたが、そこで考えたのが ターゲット変更。

学生や若い社会人向けから、単身赴任者・セカンドハウス需要に切り替えたところ、再び満室経営へ。

リスクを「事前に想定し、柔軟に対応する」ことが功を奏した例です。

■ 不動産経営でよくある4つのリスク

-

空室リスク

「借り手がいない」という一番シンプルで、一番厄介なリスク。

立地・建物・家賃のバランスで解決できます。 -

家賃下落リスク

周辺に新築や競合ができると、相場が一気に下がることも。

差別化できる付加価値(デザイン・サービス)で勝負しましょう。 -

修繕リスク

古くなれば当然修繕費はかかります。

計画的に修繕積立をしておくことで「急な出費」を防げます。 -

法制度・税制リスク

相続税や固定資産税、建築基準法の変更など、ルールは変わります。

専門家と情報共有して、早めに対応するのがポイントです。

■ リスクを“チャンス”に変える視点

リスクって、見方を変えれば「改善のきっかけ」なんですよね。

-

空室 → ターゲットを変えるチャンス

-

家賃下落 → リノベや設備投資で差別化するきっかけ

-

修繕 → 大規模修繕と同時にグレードアップ

-

法改正 → 補助金や減税制度を活用するチャンス

「ピンチをチャンスに変える発想」を持つだけで、不動産経営はぐっと前向きになります。

■ まとめ

-

不動産経営は「安定」と同時に、様々なリスクも存在する

-

重要なのはリスクを避けることではなく、知って準備すること

-

リスクは“改善のサイン”。柔軟に対応すれば、むしろ資産価値を高められる

この内容を更に掘り下げて、8回で配信させて頂きますので、こちらも楽しみにして下さい!!

性別・年齢別

世帯人数別

産業別リスク

変動率と需要の関係

建物構造別リスク

構造変化のリスク対策

要求内容変化の対策

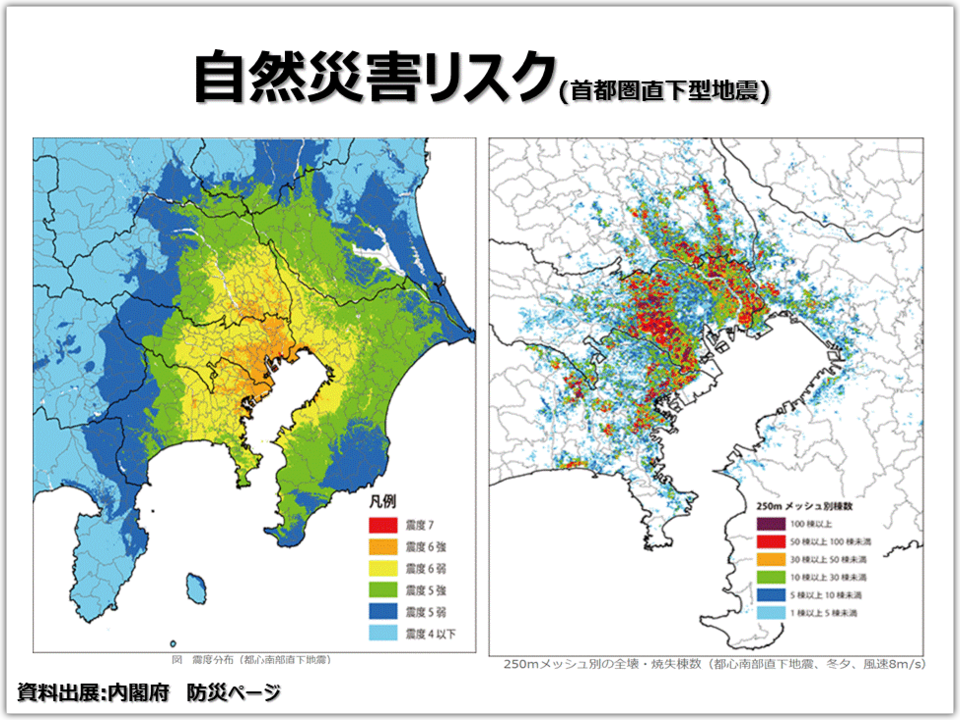

自然・人的災害の対処

■ 〜資産運用に込める想い〜

不動産を通じた資産運用は、単に「利益を得るための手段」ではないと思っています。

それは、ご自身やご家族の未来を支え、地域社会の一部を形づくり、次の世代へと受け継がれていく大切な営みであるからです。

私がこの道に携わってから40年近くの年月が流れました。

その間、不動産市場は幾度も大きな波を経験し、時代ごとに「勝ち残る物件」「求められる経営姿勢」は変わってきました。

けれども変わらず残っているものがあります。

それは、人が安心して暮らし、集い、働ける場を提供することが、不動産の本質であるということが実感しています。

資産運用の方法は一つではありません。

利回りを追求する考え方もあれば、次世代へ資産を残すという発想もあります。

しかし、どの選択をするにしても大切なのは、**「自分は何を守り、何を築きたいのか」**という根本の想いだと思います。

リスクは常に隣り合わせです。

空室や賃料下落、制度の変化など、未来からの問いかけにどう応えるか。

その答えを積み重ねていくことで、資産はただの不動産から「生きた財産」へと育っていきます。

このコラムを通じて、皆さまがご自身の資産と向き合い、未来を見据えた判断をされる一助となれば幸いです。

そして何より、不動産経営が「心強い味方」として、皆さまの人生を支える存在となることを願っております。

配信担当者 谷口です

■ 配信スケジュールについて

まずは 「コラム1. 不動産を利用した資産運用方法」 を、週2回(月曜・金曜ペース)でお届けします。 配信開始は令和7年10月より実施、基礎から実践まで段階的にお話ししますので、読み進めるだけで自然と理解が深まって頂けるものと思います。

その後、

-

コラム2. 節税対策

-

コラム3. 不動産経営の立地と建物

-

コラム4. 不動産経営に関わるリスク

という流れで順次配信していきます。

忙しい方でも負担なく読めるペースで進めていきますので、ご安心ください。

本ページ・資料の記載内容(図表、文章を含む一切の情報)の著作権を含む一切の権利は株式会社AXES21に属します。また、記載内容の全部又は一部について、許可なく使用、転載、複製、再配布、再出版等をすることはできません。